365日間映画日誌

日々の映画日記、というか備忘録です。暇な人だけ読んでください。

2017年1月〜3月

2017年3月30日

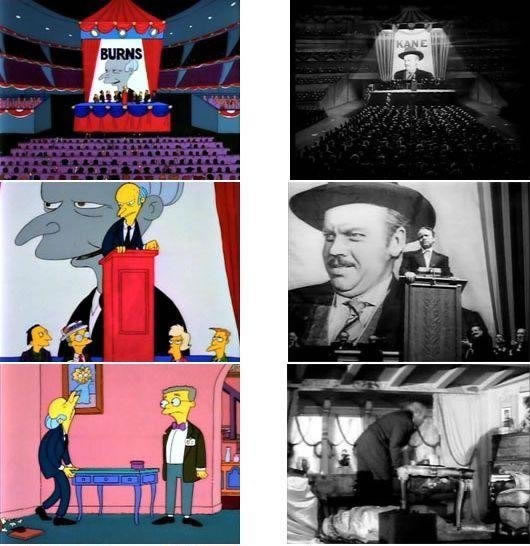

『市民ケーン』劇場その4――アニメ「ザ・シンプソンズ」と『市民ケーン』

89年にアメリカのFOXテレビで放送開始されるアニメ「ザ・シンプソンズ」でも『市民ケーン』は何度もパロディにされてきた。シュルツの漫画に比べるとさすがにちょっと下品で、これならトリュフォーも引用しなかったろう。しかし、ローズバッドと橇だけの「ピーナッツ」とちがってギャグのバリエーションは豊富である。

『市民ケーン』75周年を記念して「ザ・シンプソンズ」のパロディをまとめた動画がこれ。

2017年3月29日 『市民ケーン』劇場その3――漫画「ピーナッツ」と『市民ケーン』その3

1984年9月2日

スヌーピーが Pawpet Theater で『市民ケーン』のパロディ(?)『市民ビーグル』を演じる。

すべてを手に入れた男が、すべてを失う。失ったもののなかで彼が何よりも悔やんでいたのは、実は……、というオチ。

スヌーピーによる『市民ケーン』のこの要約は、少なからぬ数の観客によって共有されていたものだろう。たぶんそれは今でも共有されている。ローズバッドと橇、それがこの映画の中心なのだと……。

しかし、公開当時にこの映画を見て絶賛したホルヘ・ルイス・ボルヘスはこう書いている。

「『市民ケーン』には少なくとも2つのプロットがある。一つ目のプロットは、無意味なほど平凡なもので、バカな観客から喝采を搾り取ろうとする。それはこういう内容だ。虚栄心の強い大金持ちが、彫像、庭園、宮殿、プール、ダイヤモンド、車、図書館、男や女、すべてをコレクションするが、この大量の寄せ集めは、空しさ以外の何物でもないことを知る。全ては虚しい。死の間際、彼はこの世でたった一つだけのものを欲する。子供の頃に遊んだみすぼらしい橇だ!」

この一つ目のプロットに比べると、カフカのニヒリズムに通じるような、「形而上学的探偵物語」とでも呼ぶべき第2のプロットのほうが、はるかに優れているとボルヘスは語る。「一人の男の内的自己の調査」を主題としながら、究極的にはケーンが何者でもない影のような存在にすぎないことを示すことで、この映画はこの上なくおぞましい「中心なき迷路」を構成している。『市民ケーン』は「知的なのではなく、この悪しき語の最も陰鬱で、最もゲルマン的な意味において天才の作品である」

1990年4月23日

〈ローズバッド〉と〈橇〉以外の『市民ケーン』の挿話が珍しく具体的に描かれているエピソード。

リディアとライナスが話題にしているのは、エヴァレット・スローン演ずるバーンスタインが、フェリーで見た女の記憶を、記者トンプソンに語る有名な場面。

1993年4月11日

『オズの魔法使』のドロシーのセリフから「ローズバッド」というオチ。

1995年10月8日

1991年、50周年を記念して『市民ケーン』がアメリカで再公開され、たった4週間の、それも限定公開だけで、1000万ドルの収入を上げた。これは1941年の公開時の興行収入の合計を上回る額だった。50年という長い時間は要したが、『市民ケーン』は、映画批評やアカデミズムにおける評価だけでなく、当時かなわなかった商業的成功をようやく手に入れたわけである。

しかし、この「ピーナッツ」のエピソードが1973年のエピソードを繰り返しているように、「ローズバッド」の一言で『市民ケーン』は語り尽くせるという風潮は、90年代以後も相変わらず続いている。

(おわり)

2017年3月29日

『市民ケーン』劇場その2――漫画「ピーナッツ」と『市民ケーン』その2

1972年10月29日

73年12月9日のエピソード同様に、このエピソードでも、70年代はじめには『市民ケーン』は普通にテレビで見られるようになっていたことが伺える。

前回書いたように、『市民ケーン』は50年代以降はアメリカの映画館ではほとんど上映されなくなっていたと言われる。アメリカの大手スタジオが映画をテレビで放映し始めるのは、50年代の中頃のことだった。『市民ケーン』の批評的地位が復権していくのには、このテレビ放送の開始が少なからぬ役割を果たしていると思われる(ちなみに、メジャー映画会社のなかで最初にテレビでの放送を始めたのは『市民ケーン』を製作した RKO だった)。

1984年4月28日

スヌーピーの兄であるビーグル犬スパイクがハリウッドに行き、『市民ケーン』をアニメにする企画を売り込むが、すげなく断られる。

84年はクライテリオンから『市民ケーン』の最初のレザー・ディスク版が発売される年である。85年には、RKO Home Video から VHS と Beta のビデオが発売されている。映画の見方が変わりつつあった時代である。

ちなみに、80年代末に『市民ケーン』の権利を買い取ったメディア王テッド・ターナーは『市民ケーン』をカラー化しようと目論んだが、RKO との契約には白黒でなければならないという条項があったために断念したという。おかげで、我々はカラー版『市民ケーン』などという醜い代物を見なくてすんだ。

(つづく)

2017年3月29日

『市民ケーン』劇場その1――漫画「ピーナッツ」と『市民ケーン』その1

神戸映画資料館でやることになっている連続講座「20世紀傑作映画 再(発)見」第1回、「『市民ケーン』とは何だったのか」の期日が迫ってきたので、正直、ブログを更新している余裕が全然なくなってきた。というわけで、宣伝も兼ねて、当日に話す内容とはあんまり関係ないネタを、「『市民ケーン』劇場」と題して発表していくことにした。

1973年12月9日の「ロサンゼルス・タイムズ」に掲載された、スヌーピーで有名なチャールズ・M・シュルツの連載漫画「ピーナッツ」のエピソード。ネタバレをギャグにした漫画なので、『市民ケーン』をまだ見ていない人は読まないほうがいい。

1978年にアメリカで出版されたアンドレ・バザンの『オーソン・ウェルズ』(いわゆる72年版『オーソン・ウェルズ』の英訳)にトリュフォーが序文として書いた文章「バザンとウェルズ」にも引用されている漫画なので知っている人も多いだろう。

トリュフォーの文章では、「1973年のクリスマスにハリウッドの人たちに最も人気のあったプレゼントの一つは、漫画を小さな額に入れたものであった。その漫画はロサンゼルス・タイムズに掲載されたシュルツの「ピーナッツ」で、内容は次の通り……」という風に紹介されている(もっとも、トリュフォーは、この漫画に登場するライナス・ヴァン・ペルトをなぜかチャーリ・ブランと勘違いしているのだが、ひょっとすると、わたしの手元にある日本語訳が間違っているのかもしれない)。

トリュフォーのおかげというわけではないだろうが、このエピソードは『市民ケーン』ファンの間ではかなり有名である。しかし、実は、「ピーナツ」で『市民ケーン』がネタにされるエピソードはこれだけではない。全部で20近いエピソードでウェルズのこの作品は取り上げられているのである。その中から特に興味深いものをこれから数回に分けて順次紹介していく。

漫画のなかでの映画の扱い方は様々だが、「ローズバット」と橇をギャグにしたものがほとんどであると言っていい(だから、ある意味、ほとんどどれもネタバレである)。

1968年12月18日「ロサンゼルス・タイムズ」

「ピーナッツ」に初めて登場する『市民ケーン』ネタ。

「ピーナッツ」が「ロサンゼルス・タイムズ」に掲載され始めるのは、1950年であることを考えると、『市民ケーン』を扱ったエピソードが68年になって初めて登場するというのは興味深い。『市民ケーン』は50年代以降、アメリカ国内の劇場ではほとんど上映されなくなっていたという。それが徐々に批評的な評価を再び高めてゆき、不動の地位を確立するにいたるのがこの時期だった(その辺の事情については、神戸資料館の講座でふれることになると思う)。

52年に「サイト・アンド・サウンド」誌が初めて行ったオール・タイム・ベスト映画を選ぶアンケートで、『市民ケーン』は12位だった(ちなみに、この時のベストワンは『自転車泥棒』)。このアンケートは10年毎に行われ、1962年の第2回めのアンケートで、『市民ケーン』は初めて1位に選ばれる。1972年と1982年の投票でも『市民ケーン』は1位だった。

60年代末には『市民ケーン』はその批評的地位を確立していたと言っていいだろう。しかし、この「ピーナッツ」のエピソードを見ると、この時期には、この映画は、批評家だけでなく、一般の観客からも支持されるようになっていたことが推察される。

(つづく)

2017年2月18日

アンドレイ・ウジカ『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』――プロパガンダ映像によるアンチ・プロパガンダ

アンドレイ・ウジカ『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』 (Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, 2010) ★★★

「民衆とは、まず画面の切り取り方なのだ。カメラが切り取る長方形の画面がある、そしてこの画面のなかに、沢山の人々がいる。それで十分だ。[…]そしてこの表象が完璧であるためには、部外者、学術用語でいうところの、民衆の内部における矛盾も必要なのだ」(ジャック・ランシエール)

奇妙なタイトルだ。なんとなれば、この映画の作者はチャウシェスクではないし、そもそもこの映画が作られたのは、かれが処刑されてしまった後だからである。しかし、この映画の〈作者〉がチャウシェスクではないというのは本当だろうか。ひょっとしたら、この映画を「ニコラエ・チャウシェスクの自伝」と呼ぶことは間違いではないのかもしれない。映画を見ているうちに、ふとそんなことを考え始めてしまう。全くユニークな映画だ。

おそらくヴィデオで撮影されたと思われる荒い画質のカラー映像で映画は始まる。狭い一室の壁際にチャウシェスク夫妻が座らされている。1989年のクリスマスの日、チャウシェスクがルーマニア社会主義共和国の最高権力者の座から失脚し、妻エレナともども公開処刑された日の映像だ。ふたりは憔悴し、落ち着きがなく、不安を隠しているようにも見える。しかし、カメラの後ろの尋問者が問いを投げかけると、チャウシェスクは毅然として、「大国民議会の前でしか質問には答えない」と繰り返すばかりだ。

アンドレイ・ウジカがハルーン・ファロッキと共同で監督した前作『Videograms of a Revolution』(92) が終わったところから、この映画は始まるのだといってもいい(『Videograms of a Revolution』とこの『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』、そしてその次に撮られた『Out of Present』(95) は、ルーマニア社会主義共和国の最後を描いたドキュメンタリー三部作をなす)。しかし、この短いプロローグが終わると、画面は突然、画質の荒いカラーのヴィデオ映像から、モノクロのフィルム映像へと切り替わる。群衆が列をなしてどこかへと向かっている。どうやら国を挙げての葬儀が行われているところらしい。現代史に詳しくなければ、これが1965年に行われたゲオルゲ・デジ(チャウシェスクの前任者であったルーマニア労働者党の書記長)の国葬の映像であることはわからないだろう。

これ以後も、この映画には説明的な字幕やナレーションは一切使われていない。場面は、ド・ゴールのルーマニア訪問(68年)、ソ連のチェコ侵攻を公然と非難するチャウシェスク(これで西側諸国における彼の人気が高まった)、ニクソンのルーマニア来訪(69年)、中華人民共和国を訪問し、熱烈な歓迎を受けるチャウシェスク、イメルダ・マルコスの歌を聞くチャウシェスク夫妻(75年)、アメリカでのカーター大統領との会談(78年)、渡英してエリザベス女王に謁見した際の映像、というぐあいに、なんの説明もなく移り変わってゆく。観客はそのつど、画面のなかの情報と歴史の知識を総動員して、そこに映し出されている出来事が何なのかを理解することを余儀なくされる。その意味では、これはとても不親切な映画であるといってもいい。もっとも、この映画が何かを教えてくれるとするならば、それはグーグルで調べればすぐにわかるような歴史的な知識ではなく、もっと別の何かである。

冒頭のヴィデオ映像をのぞくと、この映画に使われている映像はすべてルーマニア政府の施設に保存されていたものだという。なかには、家族で見るために撮影されたプライベートな映像も混じっているが、いずれにしても、それらはすべてチャウシェスクが望んで撮影された映像ばかりであることにかわりはない。その意味では、これらの映像の作者はチャウシェスクであり、この映画はチャウシェスクの自伝なのだ((チャウシェスクは権力の座についていた25年間のあいだに、平均1日1時間映像に撮影されていて、その映像は延べ1万時間にも達していた。そのうち映像が失われずに残っていたのは千時間程度だと言うが、それでも、それらが破棄されずに残っていたというのは、状況を考えるとすごい。J・ホバーマンはこの映画を、ヴェルトフの作品をもじって「カメラを持った独裁者」と名づけている。))。

だが、その一方で、これらはルーマニアのオフィシャルな映像でもあり、またプロパガンダ映像でもある。ここにはルーマニアの経済政策の失敗も、人民を弾圧する秘密警察も、数え切れないほどの孤児を生み出した避妊禁止令も描かれていない。ここに見えるのは、チャウシェスクが世界に見せたいと思ったものだけだ。ルーマニアの実情を少しでも知っているものならば、ここに映っている栄光と繁栄の陰で実際にはどのような事態が進行していたのかを考えるとき、暗澹たる気持ちになるに違いない。しかし、それ以上に恐ろしいのは、チャウシェスクには世界は本当にこのように見えていたのかもしれないということだ。

ウジカは、一見、このオフィシャルな映像に何の注釈も与えていないように見える。これは、独裁政権を描いた映画としては、例えば、パトリシオ・グスマンの『チリの闘い』や、この映画と同時期に撮られた『光のノスタルジア』などと比べると、まったく異なるアプローチである。しかし、この一見無批判的な態度は見かけだけのことに過ぎない。膨大な映像の中からなにを取捨選択するかという段階からすでに批判の眼差しははじまっている。そしてそれらの映像断片をいかにしてモンタージュ(編集という意味ではなく、異なる2つを並べるという意味のモンタージュ)するかにおいて、ウジカの批判的眼差しは、さりげなく、だがはっきりと示される。だが、何よりも注目すべきは、この作品でウジカが映像にサウンドを加えるやり方だ。

普通の観客はほとんど気づかないかもしれないが、実は、この映画に使われている映像の9割近くは、もともとは音のないサイレント映像だったのである。ウジカはそのほぼすべてに後から音をミキシングして、トーキー映画に再構築したのだ。冒頭のゲオルゲ・デジの国葬のシーンで聞こえる参列者の足音からしておそらく後から付け加えたものだろう。ダンスのシーンで聞こえる曲 "“I Fought the Law and the Law Won”も、ウジカが皮肉たっぷりに付け足したものだ。このようにして、この映画のなかで聞こえる音は、チャウシェスクの演説スピーチなどの例外を除くと、ほぼすべて後から加えられた偽物の音なのである。

こうなってくると、この映画をドキュメンタリーと呼ぶことがはたして正しいのかどうかも、怪しくなってしまう。すべては演出されているのだ。しかし、考えてみれば、もともとのアーカイヴ・フッテージ自体が、チャウシェスクによって壮大に演出されたものだったのである。そして、そのハリウッド・ミュージカルめいた派手な個人崇拝の演出は、他の似たような独裁国家を模倣したものであり、また、そうした国へと伝染して行くものでもあったようだ。中国や北朝鮮を訪問した際のあっけにとられるほどの盛大な歓迎振りは、むろん、チャウシェスク本人が演出したものではないとはいえ、こういした個人崇拝の演出がある種の国家におけるプロトコルになっていたことを物語っている。

このようにもともと演出されていた映像を現実へと近づかせるために、ウジカはそこにほんの少し手を加えただけに過ぎない。ウジカの演出は、うっかりすると見逃してしまう、いや、聞き逃してしまうかもしれないほど、さりげないものである。だが、注意深く見、耳を澄ましているならば、そこに不穏な何かが見え隠れしていることに気づくはずだ。

最初、映画はクロノロジーに従って進んでいくのだが、映画がなかば近くに達し、78年にチャウシェスクがイギリスを訪問してエリザベス女王に謁見するあたりまで描くと、ウジカはとつぜん映画の時間を巻き戻す。それはあたかも、歴史の映像をたどり直し、そこに見えないひずみを探そうとするしぐさのようにも思える。最初に映し出されるのは、75年の大洪水の映像だ。すでに不穏な空気はあたりに漂い始めている。ついで、77年の国会でチャウシェスクが演説している映像が映るのだが、演説の途中で不意に画面が真っ黒になったかと思うと、地響きのような音が響き渡り、形容しがたい叫びのようなものが聞こえてくる。この後に続く場面で明らかになるのだが、実は、これは、この国会のさなかに実際にルーマニアを見舞った大地震の音なのだ。数十秒間続いたその地震の音は、マイクロフォンによって約半分ほど録音されて残っていた。ウジカはそのサウンドを使って、この場面を再構築したのである。だが、そんなことを知らないわれわれがこの場面を見るとき、そこに聞こえてくるのは、チャウシェスクが演出した栄光と繁栄のルーマニアの背後で、ルーマニアの現実がきしみ、叫び声を上げる音であるとしか思えない。

この映画を表面的に見る限りでは、チャウシェスクは最悪の独裁者には見えない。歴史に残る悪女といわれるチャウシェスク夫人も、上品なご夫人のように思える(こころなしか、すこしダニエル・ユイレに似ている)。この映画のなかには一人として彼らに異を唱えるものは映っていない。唯一、党の集会でチャウシェスク再選に異を唱えた党員の声(この映画でただひとつ画面に見える形で現れる不協和音)も、会場を埋め尽くしたチャウシェスクの支持者たちの拍手と歓声によってかき消されてしまう。

ひょっとすると、チャウシェスクはマルクス=レーニン主義によってルーマニアが理想の国家として繁栄することを本気で信じていたのかもしれない。しかし、悲劇的なことに、かれには自分の信じるイデオロギーと現実との落差がまるで見えていなかったのである。『Videograms of a Revolution』とこの映画を続けてみれば、そのことがよりはっきりとわかるだろう。

映画は、最後に、冒頭のヴィデオ映像にふたたび戻ってくる。あたかも、このプロローグとエピローグに囲まれた部分は、チャウシェスクの最後の回想であったのようだ(ベルトルッチの『ラスト・エンペラー』を少し思い出させもする構成である)。ざらざらとした画質の荒さが、われわれをふいに生(なま)の現実へと引き戻す。デモ隊に発砲命令を出したのはお前なのかと問い詰める尋問者に、何のことかわからないと答えるチャウシェスク。ここにいたっても、彼には何も見えていない。この後になにが起きたかはだれもが知っているだろう。映画もあえてそれは描かない。

プロパガンダ映像を用いてプロパガンダ映像を批判する、歴史を描きつつ歴史の虚妄を暴く。この映画でウジカがやろうとしているのは、そんな綱渡りのような試みである。現代史に無知なものにとっては、ちょっととっつきにくい映画かもしれない。しかし、独裁国家が遠い昔の話でないことは、われわれもつい最近思い知らされたばかりだ(むろん、北朝鮮のことを言っているのだが)。そういう意味でも、これは今だれもが見るべき映画のひとつだと思う。

* * *

2017年2月7日

ダグラス・トランブル『ブレインストーム』

ダグラス・トランブル『ブレインストーム』(83) ★★

「いつの日か、映画を作る必要さえなくなるだろう。観客は頭部に電極を埋め込まれ、こっちでどれかのボタンを押すだけで、「おお」とか「ああ」とか言って、驚いたり笑ったりしてくれるようになるんだ。すごいと思わないかい?」(アルフレッド・ヒッチコック)

他人の頭の中を覗き見て、何を考え、感じているのか知りたい。そんなことを誰しも一度は考えたことがあるだろう。頭部にヘッドギアを装着した被験者が体験した視聴覚、嗅覚、味覚、触覚、すべての情報が、コンピュータを通じて接続されている人間と共有され、更にはテープに記録されて再生可能になる。『ブレインストーム』は、そんな夢のようなことが科学的に可能になった世界を描いた映画だ。ブレイン・スキャンと名付けられたその研究をクリストファー・ウォーケンらの科学者チームが完成させるところから映画は始まる。しかし、研究はやがて本来とは別の目的に向けられてゆく。セックスをVRで記録したテープをドラッグのように繰り返し再生して廃人寸前になるものが現れたかと思うと、最後はお約束どおりの軍事利用だ。ヴァーチャル・リアリティは洗脳と拷問にかつてないほどの効果を発揮するに違いない(映画の中では、このヴァーチャル・リアリティの軍事利用が「ブレインストーム」計画と名付けられている)。その計画に反対したために研究チームから追い出されたウォーケンは、同僚であり、妻でもあるナタリー・ウッドらと共に会社のコンピュータをハッキングし、計画を頓挫させようと目論むが……。

『ブレインストーム』は、ヴァーチャル・リアリティを最初に映像化した作品の一つである。この一年前に撮られた『トロン』(スティーヴン・リズバーガー監督)ですでにVRは扱われていたが、この作品ほどのリアリティもインパクトもオリジナリティもなかった。『2001年宇宙の旅』、『未知との遭遇』、『ブレードランナー』などの宇宙船や宇宙空間の精緻でリアルな設計によってSF映画を確実に進化させた特撮監督ダグラス・トランブルが自ら監督したこのSF映画は、いつものように精緻なディティールと何よりもそのユニークさによって、彼のもう一本の監督作『サイレント・ランニング』(72) 同様に、SF映画史上に名を残している((トランブルのフィルモグラフィーを見ると、この2作以外にもう一本、『Luxor Live』という映画を監督しているようなのだが、IMDb にはなんの情報もなく、だれも見てすらいないようだ。はたしてこの映画は完成していたのか。))。

たしかに、ヴァーチャル・リアルな世界が半ば現実化しつつある今この映画を見ると、多少時代遅れに思えてしまう部分はあるだろう。視覚のみならず、嗅覚や触覚など、五感すべてが第三者に伝わり、まるで本人になったかのように体験を共有できるというのだが、映画の中に登場するヴァーチャル・リアリティの映像は、映画を見ている観客にとっては、要するに、ジェットコースターに乗ったり、食事をしたり、セックスをしたりしている人間を一人称カメラで撮影した単なる2D映像に過ぎないように見える(この映画は今なら確実に3D映画として映画化されたであろう)。

この映画は、視覚と聴覚の体験にすぎない映画でそれを超える体験を表現しようとしているわけだから、これは致し方ないことなのかもしれない。トランブルは、このいわば映画の限界とも言えるものを、あるギミックを使うことでなんとか拡張しようと試みている。そのギミックとは、映画の画面サイズを変化させるという、当時では画期的だった手法だ。無論、これもこの映画が最初ではない。アベル・ガンスの『ナポレオン』がすでにサイレント時代に、三つのスクリーンを自在に使い分けて画面の大きさを変化させる手法(トリプル・エクラン)を試みていた。とはいえ、『ナポレオン』以後、このようなことを試みた映画は殆どなかったのではないだろうか。少なくともこのようなメジャー作品が(『ブレインストーム』はMGM製作の大作である)こういうことを試みたことはなかったはずである。

トランブルはこの映画で、客観的シーンをヴィスタ・サイズで、ヴァーチャルな映像を見ている人物の主観的イメージをシネスコ・サイズで撮影している。この画面サイズの使い分けが理にかなったものであるかどうかはいささか疑問だ。それに、これもまた単に視覚上の変化に過ぎない。とはいえ、この画面サイズの変化によってヴァーチャル・リアルな映像に、現実(リアル)の映像を超える迫力と「リアリティ」がもたらされていると言うことはできるだろう。わたしはテレビで見ただけだが、これを映画館で見たならばその効果は絶大だったに違いないと想像できる。 視覚を超える体験という意味で興味深いのは、ウォーケンの同僚であるルイーズ・フレッチャーが発作で亡くなるシーンだ。彼女は自分が死ぬ瞬間をヴァーチャル映像として録画する。その映像には、死の直前に彼女が感じた激しい苦痛の感覚がそのまま記録されている。この映像を直接目にしてしまったら、彼女が味わったのと同じ発作の苦しみを感じて、ヘタをすると死んでしまうかもしれない(実際、職員の一人はそれで死にかける。やがて軍部はこの映像を拷問に利用しようとするだろう)。さて、その映像というのがちょっと変なのである。例によって、映像ははじめは一人称で撮られているのだが、なぜか彼女が死ぬ瞬間に、天井から彼女を見下ろすアングルに視点が切り替わるのだ。この瞬間も画面はシネスコのままだから、これは彼女が見ているイメージのはずである。このヴァーチャル映像は被験者の脳波を記録したものであるのだから、普通に考えればこれはあり得ない。一人称カメラが人称を失ってしまったとでもいうようななんとも不可思議な場面である。

ウォーケンは、この臨死体験を記録したテープの一部を、見るというよりも体験し、その映像に取り憑かれてしまう。そのテープに対する彼の執着ぶりは常軌を逸している。映画のクライマックスは、ウォーケンらが会社のコンピュータをハッキングしてブレインストーム計画を阻止しようとする姿を描いているのだが、ウォーケンは、ただたんにその臨死体験のテープがどうしても見たいがために、皆を巻き込んで大騒ぎを起こしているとしか見えない。ウォーケンは公衆電話からコンピュータを通じてテープを再生させ、ついにその映像を見ることに成功する。体験のあまりの強烈さからいっとき死の淵をさまよったウォーケンが、駆けつけた妻ナタリー・ウッドが呼びかける声によってこの世に引き戻されるところで、映画はあっけなく終わっている。

後半、ウォーケンのオブセッションが物語を動かしていくところが面白いといえば面白いのだが、はたしてそれが本当にドラマを盛り上げることにつながっているのかというと、ちょっと疑わしい。幕切れも中途半端だ。と思っていたのだが、見終わったあとで、実はこの映画の撮影中にナタリー・ウッドが交通事故でなくなってしまったために、シナリオの変更を余儀なくされたということを知った。具体的にどのような変更がなされたのかはわからないのだが、これでラストの中途半端な終わり方は説明がつく。

大傑作だとは言わない。しかし、実に興味深い作品である。SF映画ファンならば絶対に見逃せない作品だろう。

2017年2月4日

アレクサンドル・メドヴェトキン『新モスクワ』――ユートピアをディストピアに変容させる曖昧な風刺

アレクサンドル・メドヴェトキン『新モスクワ』(Novaya Moskva, 1938) ★★★

『幸福』で知られるロシアの映画監督アレクサンドル・メドヴェトキンのトーキー時代の代表作の一つ。モスクワの都市再建計画が進行中に撮られたこのシュールなコメディは、スターリンを讃える歌が歌われ、空にレーニンとスターリンの顔が星で描かれたりするプロパガンダ映画の体裁を取っているにも関わらず、この共産党指導者の逆鱗に触れ、公開前にお蔵入りにされてしまった(スターリンは公開される映画を事前に全部自分でチェックしていたことで知られる)。

物語は、モスクワから何千マイルも離れた村に住む若きエンジニア、アリョーシャが、党の集会で自分が発明した「モスクワのライブ・モデル」を発表するために祖母とともにモスクワに向かって旅立つ場面から始まる。モスクワ再開発の構想を動きとともに表現するミニチュア模型のシュールな映像にまず度肝を抜かれる。

アリョーシャは同じ列車に乗り合わせたゾーヤに恋をするが、一時停車した駅で、偶然出会った娘が持っていた子豚が逃げ出し、探すのを手伝ううちに列車に乗り遅れてしまう。バルネットの『トルブーナ広場の家』でも、田舎からモスクワにやってきたヒロインの持っていたガチョウか何かが逃げ出す場面がたしかあったはずである。当時のロシアでは、こういうことは日常茶飯事だったのか。 それはともかく、アリョーシャはなんとかモスクワにたどり着き、祖母とゾーヤにも再会する。しかし、そこにゾーヤに思いを寄せる若き青年画家が登場し、さらには画家と子豚娘との間にもロマンスのようなものが生まれ始める……。

登場人物たちがなにかと勝手に歌いはじめるミュージカル調の陽気なロマンティック・コメディ。ひとまずはそう要約できる作品である。それはそれでなかなか楽しめる部分ではあるのだが、この映画の魅力は実はそこにはない。この映画が観客をひきつけてやまないのは、そこにモスクワという都市が、リュミエール的な現実とメリエス的な空想が二重写しになる形で映し出されているからである。

(未来都市モスクワの最後に現れるレーニン像)

すったもんだのあげくアリョーシャはようやく「モスクワのライブ・モデル」を発表することになる。当時は、スターリンの掛け声のもと1935年に開始されたモスクワの再開発計画が、現実に進行中だった。その模様を捉えたドキュメンタリー映像(と、おそらくはセットの中でそれを再現した映像)と、未来のモスクワを描いた空想の絵を使って、来るべきモスクワのユートピア的都市像をプレゼンするはずだったその発表会は、手違いからフィルムが逆回転で上映されてしまい、20世紀のモスクワは一瞬で帝政時代の姿に逆戻りしてゆく。取り壊された古い建物が煙の中から再び立ち上がり、近代的なビルディングはソフトクリーム型のドームを戴いた大聖堂へと一変する。スターリン時代に作られたロシア映画の最もマジカルな瞬間の一つと言ってもいいくらい強烈な印象を残す場面だ。

むろん、フィルムはすぐに正しい方向に上映され始めるのだが、一度革命以前へと逆戻りしたあとで現れた未来のユートピア都市はどこか嘘くさいものにしか見えない。しかも、ユートピアとして描かれるモスクワの未来図には人が一人も描かれておらず、それは時としてディストピアの様相を呈しさえする。スターリンを激怒させたのはおそらくこの場面だろう。

この映画にコミカルな味わいを添えている若き青年画家は、モスクワの町並みを好んで絵のモチーフにしているのだが、悩ましいことに、モスクワの風景は都市開発によって絶えず変貌しつつある。今描いているビルが目の前で破壊されたり、あろうことか、建物ごと引っ張られて視界から消え失せてしまうといった有様で、彼は一度として描きかけた絵を完成させることができない。消え行く古き町並みへのノスタルジーとでもいったものがここにはどうしても感じられてしまうのだが、これもおそらくスターリン政権においては「間違った」イデオロギーだったのだろう((『新モスクワ』がお蔵入りになった明確な理由は推測するしかない。この年、メイエルホリドが「ブルジョア的形式主義」を理由に逮捕され、40年に処刑されたことを考えれば、この危険な時代に逮捕されずにすんだだけでもラッキーだったといえるかもしれない。))。

他にも注目すべきところは多々あるが、一つ挙げるならば、この映画には、当時完成したばかりのモスクワの地下鉄が、おそらく初めてフィルムに収められていることだ。子豚を持った娘がこの地下鉄に乗るのだが、動物の乗り入れは禁じられているため、彼女は豚に布を巻いて赤ん坊を装う。隣りに座っていたおせっかいな老人(実は医者)が、赤ん坊の変な鳴き声に気が付き、布の中身を垣間見る。顔の色がおかしいという医者に、「麻疹なんです」と女は答え、そそくさと次の駅で下車する。

メドヴェトキンにとっては、こういうステレオタイプなコメディはおそらく本当に撮りたい映画ではなかったのだろう。この映画は、スターリン体制を支持するプロパガンダ映画の体裁を取っている作品でもある。しかし、『幸福』で見せた鋭い風刺は、多少ソフトになってはいるものの、この映画でもあちこちに散りばめられており、それがときとして非現実的なイメージとともに現れるところが実に面白い。カーニヴァルの場面で使われている〈仮面〉と〈人違い〉のテーマは、どちらかと言うとコメディのお約束であり、『幸福』に出てくる仮面のグロテスクな衝撃とは比ぶべくもないのだが、実は、シナリオ段階では、メドヴェトキンはもっとシュールでグロテスクな場面を用意していたようだ。それによると、モスクワ中の人たちがカーニヴァルの仮面をつけて街を歩く場面が撮られる予定だったらしい。残念ながら、完成作品にはそのシーンは出てこないが、それでもこの映画には、都市のカオスがときおり顔をのぞかせており、我々をはっとさせる。

クリス・マルケルの『アレクサンドルの墓/最後のボルシェヴィキ』には、『新モスクワ』のさわりの部分が引用されていて、これを見ればこの映画をある程度見た気になれる。しかし、残念ながら、スラップスティックな豚との追っかけっ子も、地下鉄のシーンも、共産党の指導者を讃えるカーニヴァルも、スターリン讃歌もでてこない(はずである)。

2017年1月14日

ラリー・コーエン『ディーモン/悪魔の受精卵』

ラリー・コーエン『ディーモン/悪魔の受精卵』(God Told Me To, 76 未)★★½

有名でないわけでは決してない。才能にも恵まれている。しかしなぜかどうにも影が薄い。そういう映画作家がいる。ラリー・コーエンもそんな監督の一人だ。

『God Told Me To』は、『悪魔の赤ちゃん』などと比べると日本での知名度は極端に低いが、コーエン初期の代表作であり、これを彼の最高傑作と考える人も少なくない。しかし、この映画もやはり、低予算で撮られた地味な作品であり、いかにも一般受けしそうにない映画だ。実際、アメリカでも公開当時の興行成績はふるわなかったという。

映画は、ニューヨークの街なかで、スナイパーによる乱射事件が起きるシーンでいきなり始まる。ビルの屋上の貯水槽の上から眼下の通行人をライフルで無差別に射殺していた犯人は、説得に当たった主人公の刑事ニコラス(トニー・ロ・ビアンコ)に犯行理由を尋ねられて、ただ一言、「神のお告げだ (God told me to)」と言い残して、飛び降り自殺する。このような殺人事件が、あちこちで起きていた。一見、それらの間にはなんの関連性もなかったが、唯一の共通点は、いずれの事件も、犯人が冒頭のスナイパーと同じ「God told me to」という言葉を口にしていたことだった……。

このように、最初は刑事映画のように始まった映画は、ニコラスの捜査が進むにつれ、SF映画めいたとんでもないものへとなってゆく(詳しくは書かないが、エイリアンが出てきたりするのだ。なんだそれ?)。まさに荒唐無稽な物語である。だから、もっとあざとく、パンチの効いた演出をすれば、わかりやすいカルト映画になっていたかもしれない。しかしコーエンは、そんな派手な演出には興味がなく、終始一貫して抑えたトーンで撮っている。結果、刑事映画でもあり、ホラー映画でもあり、SF映画でもあろうとして、結局、そのどれにもなりきれなかったような、舌足らずな印象を残す映画になってしまった。しかし、この未完成さは、この作品の欠点であると同時に魅力でもあると言っていいかもしれない。来たるべき壮大な完成作を想像しながら、そのために描かれたスケッチを見るようにして、この映画は見ればいいのではないだろうか。

実際、ラリー・コーエンの映画は、その欠点が魅力であるような、そんな映画なのである。例えば、ロビン・ウッドが指摘している、刑事ニコラスが病院を尋ねる場面。ナースから、廊下の左側の病室だと教えられたニコラスは、なぜか右側の病室に迷わず入ってゆく。一見、なんでもないシーンだが、観客は映画を最後まで見終わったときに初めてこの場面の意味に気づくことになる(もしも、その時この場面を覚えていたならばの話だが)。普通の監督ならば、これみよがしに音楽を流したり、わざとらしくカメラをズームしたりして、そこに何か意味がありそうなことを匂わせたりするはずである。しかしコーエンはそういう演出は決してしない。ただ淡々と、何の変哲もないシーンのように撮るだけだ。この渋い演出は映画好きには好まれこそすれ、一般の観客には面白みに欠けると思えるだろう。とりわけ、数分おきに派手な見せ場がなければすぐに飽きてしまう今の観客には、こういう映画の面白さはなかなかわからないに違いない。

描かれる物語の新奇さとは裏腹に、コーエンの映画は、同時代の映画よりもむしろハリウッドの古典映画に近い無駄なのなさとシンプルさに貫かれている。デ・パルマやウェス・クレイヴンなどの監督たちと比べて、ラリー・コーエンの影が薄い理由はおそらくこういうところにあるのだろうが、それはまた彼の映画の魅力でもあるのだ。 過去のハリウッド映画に対するリスペクトは、コーエン作品の配役にも現れている。『God Told Me To』では、シルヴィア・シドニーやサム・レヴィンといった俳優が重要な役どころで起用されていて、作品に重みを添えている。また、『悪魔の赤ちゃん』の音楽を書いたバーナード・ハーマンに作品が捧げられていることも見逃せない。こうした目配せも、デ・パルマのヒッチコックへのオマージュと比べると地味なものに見えてしまうが、こういう部分もコーエンらしいといえるのかもしれない。

『God Told Me To』は、決して完成度の高い作品ではないかもしれないが、ラリー・コーエンが撮った最も実験的な作品の一つであり、のちの映画作家たちに与えた影響も大きい。ホラー映画・SF映画のファンであるならば必見の作品である。

ラリー・コーエンは『悪魔の赤ちゃん』のせいで何かホラー映画の監督というイメージが付いてしまっているが、実は、デビュー作はコメディだったし、30年代ギャング映画を黒人キャストで取り直したようなブラックプロイテーション映画『ブラック・シーザー』なんてものや、エドガー・フーヴァーの伝記映画まで撮っている。しかも、そのほとんどすべてを自分で脚本を書いているだけでなく、原案も自分で考えている。そういう意味で、かれは完全な〈映画作家〉である。脚本家としての実績も含めて、ラリー・コーエンという作家の全貌はまだまだちゃんと語られていないといえる。機会があればまた取り上げたい。

ところで、この映画は「God Told Me To」というタイトルで作られたのだが、〈神〉が犯罪を行わせるという意味の原題は、保守的な観客などから批判され、結局、「Demon」(悪魔)というタイトルに変更されてしまった(実を言うと、この映画では宗教問題とからめて同性愛が問題となっていて、それが余計に物議を醸すことになったのである)。しかし、この映画に描かれているのは、クローネンバーグの、『スキャナーズ』を彷彿とさせる、曖昧模糊とした〈善〉と〈悪〉の対立であって、どちらが〈善〉であるかも途中でわからなくなり、最後も、結局、誰が勝ったのか判然としない終わり方をしている。これを〈悪魔〉の話にしてしまうと、切っ先が鈍るどころか、作品の意味がほとんどなくなってしまいかねないだろう。それにしても、カトリック国でもない日本でも、なぜ「ディーモン/悪魔の受精卵」などというタイトルをつけて、〈悪魔〉の話にしようとしているのか、意味がわからない。

---

下の日本版 DVD は見ていないのだが、「4:3」と書いてあるし、写真を見る限り、どうやらオリジナルのヴィスタ・サイズをスタンダードにトリミングしたもののようだ。ワイド版になっているとコメントしているレビュアーもいるようだが、「ワイド」の意味がわかっていないか、他のエディションと間違っているのだろう。わたしなら海外版の Blu-ray を買うが、もちろん日本語字幕はついていない。

2017年1月5日

G・W・パプスト『財宝』――パブストが撮ったただ一つの表現主義映画

明けましておめでとうございます(今年になって、この言葉を初めて口にした、というか書いた)。今年も、昨年同様、のんびりとやってゆきます。

---

G・W・パプスト『財宝』(Der Schatz, 23) ★★

パプストのデビュー作であり、彼の最初にして最後の真に表現主義的作品。

リアリズム、というよりも自然主義的な作風で知られる((ディテールに異常にこだわる彼の〈リアリズム〉はときとして悪夢のような世界に通じ、同時代の新即物主義の流れに近いものとして捉えられれることも多い。))パプストだが、この監督デビュー作においては、冒頭の家の外観を捉えたショットからラストに至るまで、文字通り表現主義的なスタイルが貫かれている。表現主義の影響ならばその後のパプストの作品のあちこちに見て取ることができるが、これほどあからさまに表現主義に近づいた映画は、パプストのフィルモグラフィーにおいてこの作品だけだろう。「光と影の美がしみついた表現主義の映画監督であるならば、だれがこの映画の監督であってもよかったであろう」(ロッテ・アイスナー)というは多少言いすぎであるにしても、この作品にはパプストらしさがいささか欠けていることは確かである。

マリボル(現在のスロヴェニア)で、鐘作りをしている職人の家が物語の舞台である(鐘作りというと、タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』の荘厳な鐘づくりのシーンを思い出すが、あんなに大規模なものではない。家族だけでやっているようなもっとこじんまりしたものである)。かつてこのあたりの土地はトルコの侵攻を受け、そのときどこかに莫大な財宝が隠されたと言う。だれもまともに取り合わないそんな噂を、鐘作りの親方の助手(ヴェルナー・クラウス)ただひとりが信じこんでいる。

舞台となる家は、外側にも内側にもひとつとして直線がない。家の内部の壁や天井は手で粘土をこねて作ったようなぐあいで、まるでポール・トーマス・アンダーソンの映画に出てくる狐が住んでいた穴倉のようだ。バルネットの『トルブーナ広場の家』に出てくるものにも似たむき出しの階段が家の上下をつなぎ、家の中心には大黒柱ならぬ、大黒樹とでも呼ぶべき一本の太い木の幹が据わっていて、その枝が家全体を支えているように見える。 真夜中に、洞窟のような薄暗い廊下を、ろうそくの明かりだけを頼りに、『エル・スール』のオメロ・アントヌッティが持っていたような2本の探知棒(?)を手にして、うろつきまわるヴェルナー・クラウスの姿が不気味だ。

財宝の噂を信じこんでいるクラウスを、親方とその女房は最初は笑いものにしていたのだが、クラウスが大黒樹の幹のなかに宝を見つけたと知るや否や(実際は、親方の娘の恋人が最初に見つけたのを横取りしただけなのだが)、ふたりの態度は一変する。親方の娘に片思いをしていた醜いクラウスが、財宝を譲る代わりに娘をくれと頼むと、親方と女房はあっさりと、娘をクラウスにやる約束をし、お宝を酒の肴にして酔いつぶれる。こういう醜い人間の姿は、パプストの以後の作品でも繰り返し描かれるものだ(人間の貪欲さについていうならば、前に紹介した『懐かしの巴里』における守銭奴のシーンが思い出される)。

親たちが財宝に酔いしれているあいだに、金には興味がない娘はクラウスの求婚をきっぱりとはねつけ、恋人の彫り物細工師と一緒に家を出て行く。恋に破れ、自分にはもはや財宝しかないとばかりに、クラウスは、まだ宝が隠されていないかと、大黒樹の幹を狂ったようにまた掘り返す。すると、樹の幹が崩れ落ち、それと同時に樹に支えられていた家全体が緩やかに崩壊し、親方夫婦とクラウスはその下敷きになって息絶える。

たしかに、パブスト本来の資質が今ひとつ発揮されていない作品かもしれないが、デビュー作からこれだけの堂々とした演出を見せているところはさすがだと思う。クラウスの財宝への執着が、親方の娘への性的欲求と並列に扱われているところも興味深い。のちに『心の不思議』などといういささか幼稚な精神分析映画を撮ることになるパブストだけに、この財宝とはいったい何を象徴しているのだろうかと考えてみたくもなるが、まあ、そんなつまらない話はやめておこう。

△上に戻る

Masaaki INOUE. All rights reserved.