365日間映画日誌

日々の映画日記、というか備忘録です。暇な人だけ読んでください。

2016年3月〜6月

2016年6月28日

『高慢と偏見とゾンビ』、『希望のかたわれ』

最近読んだエンタメ系の小説を2冊、簡単に紹介する。

■ジェーン・オースティン+セス・グレアム=スミス『高慢と偏見とゾンビ』

サマセット・モームが「世界の10大小説」の一つに選んだ文学の古典、ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』に、ゾンビという要素を加えたらいったいどうなるか。そんな驚くべき、というか、馬鹿馬鹿しい発想から出発して書かれたのがこの小説だ。

6年ほど前に日本でも翻訳されてかなり話題になったようなのだが、わたしはついこの間初めてこんな小説があることに気づいた。気になってすぐに読んでみたのだが、これが意外にも面白い。一気に読み終えてしまった。

パロディといっても、この小説のなかには原作に登場しない人物は出てこないし、原作に登場するのにここに出てこない登場人物もいない(はず)。『高慢と偏見』の9割はそのままなのである。 オースティンの原作が書かれたのは、フランス革命、ナポレオンの登場、相次ぐ戦争に、ヨーロッパ全体が揺れ動き、イギリス国内では産業革命によって経済が大変革を遂げつつあった時代だった。しかし、そうした社会の動きなどまるで存在しないかのように『高慢と偏見』は書かれている。原作の舞台となるイギリスの田舎町ロンボーンには、軍隊が駐留していて、ベネット家(この小説の中心に描かれる地方地主の一家)の娘たちが軍人たちに夢中になるというエピソードに、戦争の影はかろうじて描かれているだけだ。『高慢と偏見とゾンビ』は、ここを巧みに、というか強引に利用して、この町に駐留している軍隊は、町にあふれるゾンビを駆逐するためにいるのだということにしてしまっている。

どこに出かけるにもいつゾンビが襲ってくるかわからないという状況のなか、ベネット家の娘たちはみなゾンビと戦うための武術を身につけていて、毎日のように訓練を続けている。いちばん笑ったのは、ダーシーの叔母で、娘をダーシーと結婚させようとしているキャサリン夫人が、ダーシーとの仲を疑ってあまり心よく思っていないエリザベスを、日本の忍者(!)と戦わせる場面だ。キャサリン夫人は、中国で学んだというエリザベスの武術などたいしたことはないと高をくくっているのだが、エリザベスは何人もの忍者を一瞬で殺してしまう。ほとんどマンガである。

しかし、不思議なのは、このようにめちゃくちゃな設定にもかかわらず、読後の印象が原作のそれとそれほどかけ離れたものではないということだ。「ゾンビ」という言葉の破壊力は凄くて、これを加えるだけで原作の世界などもろくも崩れ去ってしまいそうに思えるのだが、さにあらず、原作のエッセンスはそのまま傷つかずに残ってる。これはどう考えればいいのか。セス・グレアム=スミスによるマッシュアップが巧みだからか。それとも、オースティンの原作のフォーマットが揺るぎないということか。

それはともかく、この小説は、むろんオースティンの原作を知っている人が読めば、より一層楽しめると思うのだが、原作を読んでいない人が読んでもきっと面白いと思う。今いったように、原作のエッセンスはそのまま残っているので、2世紀も前に書かれた文学の古典など自分には縁遠いと思っている人には、この小説は、『高慢と偏見』という傑作に近づくための絶好の入門書になるに違いない。

ちなみに、この小説は映画化されて、今年公開された。最初はナタリー・ポートマン主演を予定されていたのだが、結局、別の女優がヒロインを演じることになった。

■メヒティルト ボルマン『希望のかたわれ』

ドイツの女性ミステリー作家メヒティルト・ボルマンが、福島の原発事故をきっかけに書き始めたという2014年刊行の最新作。非常に読み応えのある骨太のミステリーだ。

ドイツの田舎町。ほとんど裸同然で、靴も履かず、何者かに追われるように歩いていた若い女を、それまで一人静かに余生を送っていた初老の男が、自分の意に反して家に匿ってしまうところから物語は始まる。

ロシア、ドイツ、オランダと国境を越えて行われている女子学生人身売買。組織によって拉致された娘と、彼女を匿ってしまったドイツ人の老人、チェルノブイリの立ち入り禁止地区「ゾーン」に住む娘の母親、そしてこの事件を追う者たち。お話自体は特に目新しいものではない。しかし、時間軸と視点を変えながら、同じ事件が複数の切り口から平行して語られてゆくにつれて、事件の背景となっているロシアの闇が浮かび上がってくる。「大祖国戦争」とロシアでは呼ばれている第二次大戦中に起きた悲劇、スターリン時代の弾圧、そしてチェルノブイリの原発事故。全てがどこかで繋がっていて、「しあわせ」を「ふ・しあわせ」に変え、21世紀を生きる者たちの運命さえをも狂わせてしまう。

一つ印象的な場面がある。チェルノブイリ原発の事故の瞬間、遠くに煙が舞い上がるのを目撃した登場人物の一人が、あとでその時の印象を、ドイツ表現主義の画家フランツ・マルクが描いた「青い馬の塔」のイメージと重ね合わせるところだ。動物たちに純粋で無垢な存在を見てきたフランツ・マルクだが、彼の絵に描かれる動物たちには、たしかにそういった不気味さがないわけではない。同時に、わたしには、原発事故によって汚染され人の住まなくなった無人の荒野に動物たちが解き放たれたイメージが目の前に広がり、しばし考えさせられた。

こういう事故が起きると、おもに狂信的な外国人だが、「それは天罰だ」と無神経に声高に叫ぶ人間が必ず現れる。百歩譲ってそれが天罰だとして、では、同じく事故の犠牲となった動物たちはどんな罪を犯したというのか。キリスト教には動物の苦しみという視点が全く欠けている……。 むろん、そんな話はこの小説には出てこないのだが。

2016年6月1日

ジャック・ゴールド『恐怖の魔力/メドゥーサ・タッチ』

ジャック・ゴールド『恐怖の魔力/メドゥーサ・タッチ』(The Medusa Touch, 78) ★★

サイコキネシス(作中では「テレキネシス」という言葉が使われている)をテーマにしたオカルト・ミステリー。日本では未公開だが、カルト的な人気があり、allcinema では 9.5 ポイントというハイスコアがついている。

舞台はロンドン。パイロットを乗せた宇宙船が事故によって帰還不能になるかもしれないことを伝えるテレビのニュース中継を、自宅の暗いリヴィングで見ていた小説家(リチャード・バートン)が、謎の訪問者によって撲殺されるところから映画は始まる。いったんは死んだと思われていた作家は、奇跡的に息を吹き返し、意識不明の状態でICUに運び込まれる。事件の捜査を担当するフランス人のベテラン刑事(リノ・ヴァンチュラ)は、小説家が念力で物を動かすせると信じていたらしいことを、彼を診ていた精神科医(リー・レミック)から聞き出す。しかも、その力は、人を殺すとか、物を壊すとか、破壊的なことにしか働かないらしい。刑事は、そんな話はばかばかしいと一笑に伏すが、捜査を進めるうちに、小説家は本当にそのような力を持っていたのかもしれないと考え始める。しかも、彼の念力は、意識不明で病院のベッドに横たわっている彼の脳髄から、今も破壊の力を及ぼさんとしているのだった……。

脳から発せられるエネルギーが外界に破壊的な力を及ぼすという点だけをとると、カート・シオドマク原作による『ドノヴァンの脳髄』を思い出させもする物語である。しかし、純然たるSFだったあちらと比べると、こちらはもっとずっとリアルな現実を背景に描かれているだけに、かえって現実感に欠けるところがあり、わたしのようにオカルト趣味があまりない人間には、ちょっと入り込みにくい作品になっているかもしれない。回想シーンでのリチャード・バートンの演技も(彼は映画開始早々に意識不明の寝たきり状態になってしまうので、まともに演技しているのは回想シーンの中だけなのだ)、鬼気迫る熱演というよりは、ちょっとオーヴァー・アクト気味に見え、これも作品に入り込む妨げになっている。

しかし、この映画は全体としてとても丁寧に作られている。リチャード・バートン演じる小説家の念力話は、最初、彼が精神科医に語った物語を、精神科医がリノ・ヴァンチュラに語り直すというかたちで伝えられる。超能力をとりあげたこの現実離れした話を、いわば物語のなかの物語のなかの物語として、最初は半ばフィクションとして提示しているのがこの映画の巧みなところで、それが、ミステリーの謎解きが進むにつれて徐々に現実味をましていき、気づけば、それはもうフィクションのなかではなく、現実の脅威としていま目の前で起きつつある。ここまで来ると、観客はもう、リノ・ヴァンチュラがこのフィクションを信じたように、この映画の物語を信じるようになっていて、念力によって飛行機が墜落しようが、大聖堂が崩落しようが、原子力発電所が爆発しようが、すべて受け入れる態勢になっている、というわけだ(冒頭のスペースシャトルの事故も、実は、バートンの念力によって引き起こされたのだった)。

ちなみに、作中に挿入される、サイコキネシスを実演するドキュメント・フィルムは、実在するフィルムをそのまま使ったものだと言う(もっとも、その一部は後でインチキだと判明した)。

制作者たちにはその意図はなかったろうが、旅客機がビルに突っ込むところは 9.11 のテロを思い出させずにはいない。キリスト教の象徴であるカテドラルや、原子力発電所がターゲットになるというのも、今見ると違った意味を持ってきそうだ。

日ごろ参考にしている映画ガイドに、「この映画の原作の作者は映画監督のグリーナウェイである」と書いてあったので、ホントかよと思ったのだが、調べてみたらやっぱり同名の別人だった。

大傑作だとは言わないが、SF・ホラーファンなら必見の映画だろう。幸い、日本でもブルーレイと DVD が出ている。

2016年5月25日

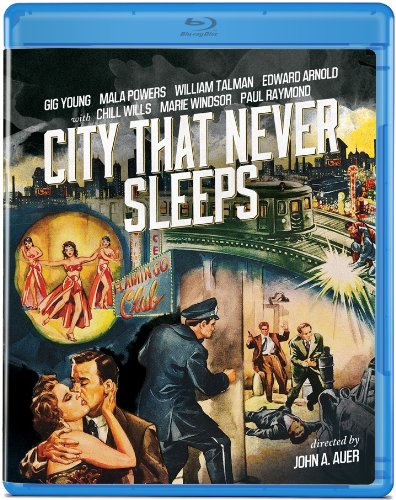

ジョン・H・バウア『眠りなき街』——都市の声、機械人形の涙

ジョン・H・バウア『眠りなき街』 (City That Never Sleeps, 53)

これまでも折にふれてフィルム・ノワールの変種をいろいろ紹介してきたが、この作品もまたフィルム・ノワール史上まれに見る風変わりな作品のひとつと言ってもいいかもしれない。

* * *

黄昏時のシカゴの高層ビル街をキャメラがゆっくりとパンしながら映し出してゆく。その画面にかぶさって聞こえてくる男性の声のナレーションに驚く。「わたしは都市、アメリカの中枢であり心臓だ……」。

驚くべきことに、この映画は人格化した都市の一人称の語りと共に始まるのである。死人や動物によるナレーションなら知っているが、都市によるナレーションというのは初めてだ。フィルム・ノワールにおいて都市が、たんなる背景としてだけではなく、時にはその主題=主体として、きわめて重要な役割を果たしてきたことは、様々に論じられてきた。ところが、この映画では、たんに比ゆとしてではなく、実際に都市が人格を与えられて声を持ってしまったのである。 短いイントロダクションを終えると、この都市の声は、物語の登場人物たちに主導権を譲り渡し、その後は聞こえなくなる。しかし実は、後でわかるのだが、この映画の仕掛けはそれだけでは終わらない。

時おりついてゆけなくなるほど複雑に入り組んだこの映画の物語を要約するのは大変だ。様々な人物が入り乱れるが、とりあえずの主人公は、ジョニー・ケリー(ギグ・ヤング)という警官である。彼は妻との結婚生活にも、日々の警察業務にも疲れ、その両方を捨てて愛人のダンサーとどこかに逃げたいと思っているが、結局、思い切って踏み出すことができないでいる。そんなとき、知り合いである悪徳検事から、都合よく利用してきた強請屋の男が最近目障りになってきたので、捕まえて国外に連れ出してくれと依頼される。しかし、この強請屋の男は、実は検事の妻と恋仲で、逆にふたりで検事を意のままに操ろうとたくらんでいた。さらに、ケリーの弟や、ダンサーに片思いしている客引きの男などが加わり、事態は複雑に絡み合ってゆく……。

この映画には実はもう一人、ジョン巡査部長と名乗る奇妙な人物が登場する。ケリーのパートナーが病気になり、その代わりとしてこの男がケリーのパトカーに同席することになるのだが、その登場の仕方が妙なのである。ふと気がつくとそこに立っている。まるで幽霊のようだ。この男はいったい何者なのだろう。彼は何らかの形で犯罪にかかわっているのだろうか。しかし、物語が進んでも、それらしきヒントは現れないし、そもそもこの男が本当に重要な人物なのかどうかさえも判然としない。彼はただケリーのそばに付き従い、ときおり傍観者として意見を述べるだけだ。

そしてすべてが終わったとき、男はまた忽然と姿を消す。最後に、冒頭の都市の声がまた聞こえてきて映画は終わるのだが、そのとき初めて気づくのである。この声の主は、ジョンと名乗っていたあの男の声と同じであると。彼はシカゴの化身だったわけである。

なんと意表をついた設定だろうか。しかし、このトリッキーな部分を別にすれば、この映画はとてもよくできたフィルム・ノワールであると言っていい。ここに描かれるのは、日没に始まり、夜明けに終わる、たった一夜の出来事である。パトカーに乗って街を巡回するケリーと共に、観客はこの街の夜にうごめく様々な人々を目撃する。ちゃちなカード詐欺師や、赤ちゃんの出産現場、そしてもちろん殺人も……。

ノワール的な人物にも事欠かない。検事は骨の髄まで腐りきっているし、彼とつながりのある警官ケリーも、根は善良ながら決してクリーンとはいえない。悪徳検事の妻役のマリー・ウィンザーは『現金に体を張れ』のときのようなビッチを演じて、やはり悲惨な最期を迎える。だれもが深い夜のなかで自分を見失って生きているようだ。ただ一人、ナイトクラブの客引き係だけは、ケリーの愛人である踊り子にひたむきな思いを寄せているが、彼もまた、顔に金粉を塗って、ショーウィンドーで機械仕掛けの人形として生きる毎日を続けている。

その機械人形の眼から大粒の涙がこぼれ落ち、それが殺人者に拳銃の引き金を引かせるきっかけとなる場面は、あざといながらもこの映画の最良の瞬間であった。

2016年5月16日

クリスチャン=ジャック『聖アジール学園消失事件』――戦争の不安を背景にしたミステリアスな子供映画の傑作

「フランス映画の墓堀人」と呼ばれた批評家時代のトリュフォーが「フランス映画のある種の傾向」と題された記事のなかでドラノワやオータン=ララといった巨匠たちを痛烈に批判し、結果的に、彼らを半ば葬り去ってしまったことはよく知られている(正確に言うと、そこでのターゲットは彼らと言うよりも、脚本を書いていたオーランシュ=ボストだったのだが)。これらの監督たちはかつて日本でももてはやされ、わたしが子供だった頃には、テレビで毎月のように彼らの映画が放映されていたものだ。しかし、それも昔のこと。今ではテレビで放映されることもほとんどないし、ソフト化されている作品もほんの一握りしかない。むろん、それはトリュフォーひとりのせいではないのだが、ヌーヴェル・ヴァーグの若き映画作家たちの登場によって彼らが突然時代遅れの存在となってしまったこと、そしてその最初の一撃が、トリュフォーのあの記事だったことは間違いないだろう。

もっとも、トリュフォーが記事のなかで批判した監督たちや、その中には名前こそ出てこないが、彼らと同じく戦前のフランスで活躍したデュヴィヴィエ、ルネ・クレールなどといった巨匠たちの作品は、たしかにヌーヴェル・ヴァーグの登場以後、いささか影が薄くなってしまったとはいえ、フランス本国において、大衆レベルではそれ以後もテレビやビデオを通してずっと見られ続けてきたのであり、決して忘れられていたわけではない。とりわけ、最近は、DVDやブルーレイといったメディアの登場にともなって彼らの作品は修復作業が進められ、装いも新たに観客の眼にふれる機会もふえ、批評的な再評価も高まりつつある。つい最近も、デュヴィヴィエの代表作が何本かリヴァイヴァルされ、話題になった。

この時代のフランス映画の再評価を行っている一人が、『ファム・ファム』などの作品で知られる映画作家ポール・ヴェキアリだ。彼は30年代のフランス映画を扱った著書『 L'Encinéclopédie: cinéastes « français » des années 1930 et leur œuvre』(2巻に分かれた百科辞書的な分厚い本)において、ヌーヴェル・ヴァーグ以後すっかり変わってしまった戦前のフランス映画観を覆すような再配置を試みている(「ジャン・ルノワールは30年代フランス映画におけるもっとも偉大な映画作家ではありません」などといった発言は、いささか物議をかもした)。

というわけで、トリュフォーらが性急に葬り去ってしまったフランス映画の遺産については再調査が必要だと前々から思っていたのだが、そろそろ本格的に始めていこうと思う。まず最初に取り上げるのは、クリスチャン=ジャックの最高傑作のひとつであり、また戦前のフランス映画屈指の名作と言われる作品、『聖アジール学園消失事件』である。

■ クリスチャン=ジャック『聖アジール学園消失事件』(Les disparus de St Agil, 38)

映画の舞台となるのはフランスの地方にある全寮制の男子校「サン・タジール」。都会と田舎という違いはあるが、『操行ゼロ』に出てくるような学校を思い浮かべればイメージに近いだろう。この学校の腕白3人組がとりあえずの主人公だ。3人は秘密結社を作っていて、その目的はアメリカに渡航するための準備をひそかに整えることだった((秘密結社といっても、メンバーは3人だけ。なぜアメリカに行きたいのかもよく分からない。そういえばフランスで撮られたラング版『リリオム』の主人公もたしかアメリカに憧れていた。この時代特有のなにかがあるのか。))。真夜中、みなが寝静まった後、自然科学の教室で彼らはミーティングを行っていたのだが、ある夜、3人のうちの一人が、教室の何もない壁から見知らぬ男が忽然と現れて消えるのを目撃する(こういうことが起きるのは、たいてい解剖模型が置いてある教室なんだよね)。しかし、翌日その話をしてもだれも信じてくれない。ところがその日、その少年が学校から跡形もなく姿を消してしまい、やがて二人目の少年まで失踪してしまうと、残された三人目の少年は、何かただならないことが学園内で起きているに違いないと、調査を始める。だれも信用できないので、たった一人で真相を突き止めようとする彼に、一人の教師が近づいてくる。彼は、教師たちの中でもひときわ不気味で、怪しい教師だった……。

ミステリーの筋立て自体は、おそらく観客の予想をそれほど覆すものではないだろう。しかし、ここでは謎解き自体はさして重要ではない。学園を舞台にしたミステリー(謎)は、何もかもが謎に満ちていた幼年時代の神秘を、観客のなかに呼び覚ます。 さらには、1938年というフランスに戦争の脅威が迫りつつあった時代にこの作品が撮られたという事実が、この映画に並々ならぬ緊張感を与えている。映画のなかでも、登場人物たちは迫り来る戦争に対する漠とした不安をひっきりなしに口にしていた(「戦争はおきるんですかね?」)。「スパイ」ということばもたびたび聞こえてくる。さらに事態を複雑にしているのが、教師たちのなかに一人だけドイツ系らしき人物が混じっていることだ。威圧的な外見とは裏腹に非常に繊細な一面をみせる一方で、カッとなると暴力的になってしまうというこの複雑な人物をエーリッヒ・フォン・シュトロハイムが演じている。そしてもう一人、ことあるごとに彼に絡んできて挑発する芸術家崩れのシニカルなフランス人教師が出てくるのだが、これを演じているのがミシェル・シモンだ。この二人の聖なる怪物の共演を見られるだけでもうれしい。

この映画にはさらにロベール・ル・ヴィギャンまでが出演している。戦前に活躍していたが、対独協力した罪で戦後になって逮捕され、投獄されることになったことでも有名な俳優だ。彼はセリーヌの小説の中にも登場する。ドイツ=オーストリア的なイメージを引きずっているシュトロハイムと、後の対独協力者ル・ヴィギャンがこのタイミングで居合わせているというのも、今にして思えばだが、この作品に予期せぬ意味作用をもたらしている。 まさにこの時代のこの時期に、この俳優たちが集まったからこそ撮られえた、そういう意味では二度とリメイクすることのできない作品と言っていいかもしれない。

2016年5月14日

スティーヴ・エリクソン『ゼロヴィル』――映画は世界の始まりから存在している

"I believe that cinema was here from the beginning of the world."

Josef von Sternberg

Everybody say, "Is he all right?"

And everybody say, "What's he like?"

Everybody say, "He sure look funny."

That's...Montgomery Clift, honey!The Crash "The Right Pfofile"

スティーヴ・エリクソン『ゼロヴィル』

1969年の夏、フィラデルフィアからバスを乗り継いで、一人の若者がロサンゼルスに到着する。彼のスキンヘッドの頭には『陽のあたる場所』のモノゴメリー・クリフトとエリザベス・テイラー(「映画史上もっとも美しい二人の人間――女は男の女性バージョンであり、男は女の男性バージョンである」)の刺青が彫られている。ヴィカー(c ではなく k の)と名乗るこの若者は、着いて早々に入った食堂で、モンゴメリー・クリフトとジェームス・ディーンの違いもわからないヒッピーにぶちキレて、トレーで頭を殴る。世界の映画首都にやってきたというのに、だれも映画のことを知らない。

その日、ヴィカーが最初に見る映画は、クレジットで「マドモワゼル・ファルコネッティ」とだけ記された若い女が、部屋を埋める修道士たちに尋問され、迫害される映画だ(タイトルは書かれていないが、言うまでもなく、カール・テオ・ドライヤーの『裁かるゝジャンヌ』のことを指している)。ヴィカーがこの日つぎに見るのは、宇宙を高速で旅するトラヴェラーが、最後に白い部屋にたどり着き、そして胎児に、おそらくは神たるスターチャイルドになる映画である(これもタイトルは書かれていないが、あえて答えを書くまでもないだろう)。

ヴィカーは、ローズヴェルト・ホテルに向かい、かつてモンゴメリー・クリフトが住んでいた928号室を所望するが、部屋はあいにくふさがっている。モンゴメリー・クリフトのこともろくに知らないホテルの受付の男にヴィカーが、「モンゴメリー・クリフトの亡霊がこのホテルに住んでいるんだ」と言うと、男は、「それってD・Wの方だよ」と答える(「D・Wグリフィスか?」「そうそう、D・W・グリフィン」)。

『ゼロヴィル』はこんな風に始まる。 映画のこと以外は世の中のことをほとんど何も知らない(「映画オタク」((フランス語ではふつうに「映画作家」を意味する "cineaste" という言葉は、英語ではこの意味にもなるらしいので、気をつけたほうがいい。))というよりは「映画自閉症」の)若者ヴィカーは、様々な人たちとかかわりながら映画の世界に徐々に足を踏み入れて行き、60年代末から80年代にかけてのハリウッド――つまりは、スタジオ・システムが崩壊し、『イージー・ライダー』や『真夜中のカーボーイ』といった新時代の映画が台頭しはじめ、やがてルーカス、スピルバーグといった新たなスター監督が登場するまでの時代のハリウッド――を、独特の距離感をもって目撃する。

そのなかで彼が出会う人たちは、シネフィルの黒人押し込み強盗(「『捜索者』はさ、こりゃもう最高にやばい映画だね。[…]だけど『捜索者』は、ジェフリー・ハンターとヴェラ・マイルズが出てくるたびにだめになる。フォードはご婦人をぜんぜん監督できなかったのさ。そこはわれらがハワード・ホークスとはぜんぜん違う、ホークスのご婦人方はみんなイケてるし、おまけにタフときてる、まあたしかに全員同じメス狐の別バージョンっていうか、プレストン・スタージェスの『レディ・イヴ』でウィリアム・デマレストも言うがごとく『絶対同じ女だ!』)や、スペインで「ファシストの人殺しの総統」に対抗するために、半ば誘拐同然の形で連れてきたヴィカーに、わけのわからない映画を撮らせる〈ヴィリディアナの兵士たち〉なる組織のリーダーなどなど、どれも常識はずれのユニークなキャラクターばかりだ。

最初は、ハリウッドで美術の仕事をすることからはじめたヴィカーは、やがて編集を任されるようになり、ある作品で、その「連続性」(コンティニュイティ)を無視した斬新な編集が評価されてカンヌで受賞するまでにいたる。そして、これをきっかけに、ユイスマンスの『彼方』を映画にするという自らの企画を監督するチャンスが訪れる……。

しかし、こんな物語を語ったところで、何を伝えたことになるのだろう。この小説のほぼ全頁が映画の話で埋め尽くされており、作品のなかにはおびただしい数の映画のタイトルが登場する。それらのタイトルは、同時代を反映した作品である場合もあれば、まるで関係ない無声映画や戦前の作品であったりもする。その一方で、いくつものテーマが作品全体を通底するかたちで繰り返し現れ、それらが様々に反響しあう。

小説の冒頭で、ヴィカーがこの映画の首都に到着したちょうどその頃、マリリン・マンソンの「ファミリー」たちによってシャロン・テートが妊娠中の胎児と共に殺害されるという事件が起き(これも、小説の中では実名は出てこないが、アメリカ人ならだれでも知っている事件である)、ヴィカーは、その怪しげな風采からこの事件にかかわっている人間として逮捕されてしまう(すぐに疑いは晴れて釈放されるのだが)。 このエピソードは、同時代の事件を伝えるだけでなく、この小説の重要なテーマの一つを導入してもいる。ヴィカーは、この小説のなかで、「神が子供を殺す」という言葉を何度も繰り返す。彼が映画化しようと企てるユイスマンスの『彼方』も、冒頭の『裁かるゝジャンヌ』と結びつく一方で、ジル・ド・レーを通して子供殺しのテーマとも深くかかわっている。 ここには、宗教的に厳格だった父がヴィカーに語ったアブラハムとイサクの物語(神がアブラハムに、息子イサクを殺せと命じる話)が大きな影を落としている。この小説全体が、そんな父=神への反抗、挑戦の物語であるともいえる(「神が子供たちを殺すのではなく神自身が子供である場」。スターチャイルド?)。それが奇妙なかたちで映画と結びついているのが、この小説のユニークなところだ((このアブラハムの物語はニコラス・レイの『ビッガー・ザン・ライフ』でも、驚くべきかたちで使われているのだが、エリクソンは、『理由なき反抗』や『孤独な場所で』のことは話題にしておきながら、奇妙なことにこの映画についてはまったく言及していない。)))。

ヴィカーはもともと建築を学んでいた。彼が神学校の卒業制作で作った教会の模型には出口がなかった。だが審査員の教授たちは口々に、「入口がない」ことを非難する。しかし、実は、その模型のなかには小さなスクリーンが張られていることに彼らは気づかない。それは教会というよりは映画館であったのだ。

ヴィカーは、夜ごと奇妙な夢を見る。その夢の中で、石の祭壇のようなものに誰かが横たわり、読めない文字で何かが書かれている。この奇妙な夢は、小説の最後で、サイレント時代から今に至るまでに撮られた無数の映画のフィルムのコマのなかに隠されていたことが判明する。世界の始まりから映画は存在していたと言うわけだ。なんと奇妙な展開だろうか。

次第に夢とも現実とも区別がつけがたくなってゆき、ついには映画史全体を飲み込むような広がりを見せはじめる小説のクライマックスにおいて、ヴィカーがハリウッドで最初に見た映画『裁かるゝジャンヌ』が、ふたたび決定的な役割を果たすことになる。ジャンヌが火刑にされたように、相次ぐ火事によって永遠に失われていたと思われていた『裁かるゝジャンヌ』のオリジナル版が、1984年にノルウェーの精神病院で奇跡的に発見されるという、嘘のような本当のできごと、さらには、ジャンヌを演じたファルコネッティが後に発狂してしまったという事実を、エリクソンは、巧みにこのクライマックスの部分で利用している。

そんな小説なら、映画のことに詳しくなければ楽しめないのではと思う人もいるかもしれない。むしろ、逆の気がする。これを読めば増村保造の『盲獣』や鈴木清順の『殺しの烙印』が見たくなるに違いない、といったことがこの本の紹介文に書かれているのだが、それはこれらの映画を見ている人よりも、むしろ見ていない人に当てはまる言葉だと思う。この本のなかには無数の映画タイトルが出てくるが、その多くはエピソード・トーク的なものにとどまっており、知っている人ならば、「それ見てる」で終わってしまうような場合が少なくない。そういう意味で、例外的なのは、『陽のあたる場所』のある場面について詳細な分析が10ページ近く続く場面だ。わたしはこの映画が必ずしも好きではなかったのだが、それを読んで急にこの映画を久しぶりに見直したくなった。ここだけはとことんディテールにこだわって書かれていたからだろう。欲を言うならば、こういう箇所がもっとほしかったなと思う。

読み終わった後で、ジェームス・フランコがこの小説を映画化した作品が今年完成していたことをはじめて知った。映画をテーマにした作品なので、映画化したいという気持ちはわかるが、これをどうやって映画化したんだろうかという不安は感じる。この小説のなかに出てくる映画は、登場人物たちのプリズムを通してある意味ゆがめられている場合が多く、それをただ実際のフィルムを見せるだけではうまくいかないのではないかと思うのだ。たとえば、ヴィカーにとっては、『サウンド・オブ・ミュージック』は、「雪山に住む歌う妖怪の家族が、警察に追われ悪意ある音楽の跡を残していく話」と要約される((ついでにいうと、この家族はマリリン・マンソンの「ファミリー」と呼応しあっている。))。その辺をどう処理しているのか、興味深いところではある。

(ちなみに、「ゼロヴィル」というタイトルは、ゴダールの『アルファヴィル』でレミー・コーション(エディ・コンスタンチーヌ)が言うせりふ、「ここはアルファヴィルじゃない、ゼロヴィルだ」から取られている。この小説は、章の数字が本の中ほどあたりで、逆周りになって、カウントダウンが始まり、「0」の章で小説が終わる、あるいは、円環を描いて序章に戻るというかたちになっている。エリクソンとしては仕掛けの少ない小説だと思うが、これはこの小説の大きな仕掛けの一つである。)

2016年5月9日

アンドレ・ド・トス『おとし穴』――郊外のフィルム・ノワール

アンドレ・ド・トス『おとし穴』(Pitfall, 48)

ディック・パウエル演じる保険会社の調査員ジョンが、会社の金を横領したかどで逮捕された男の愛人モナ(リザベス・スコット)の住む家を訪ねる。男が女に貢いだ品物のリストを作って、損失の一部を回収するためだった。ジョンは、その魅力的な愛人を一目見た瞬間から彼女に惹かれ、たちまちにして二人は深い関係になる……。

この出だしは『深夜の告白』をすぐさま思い出させるが、似ているのはここまでに過ぎない。『深夜の告白』のフレッド・マクマレーとは違って、ジョンには妻子がある。ジョンとモナの不倫、そこにモナの服役中の夫と、モナに横恋慕している不気味な探偵マックが加わり、事態はしだいに緊張感を増してゆき、ついには悲劇的な結末を迎える。

この映画は、ジョンの妻がフライパンで朝食の玉子焼きを作っているショットから始まる。閑静な郊外の住宅街にある、緑の芝こそなかったかもしれないが、きれいに整地された一戸建。ジョンはこの郊外の家に、妻(ジェーン・ワイマン)と一人息子の3人で住んでいる。そして、この映画のクライマックスの舞台となるのは、フィルム・ノワールとしてはいささか異例な、この家庭のただ中なのだ。

アメリカでは、第二次大戦後になって都市の人口が急速に郊外へと流れ始める。この映画が撮られた48年はちょうどその頃だ。ジョンが住む郊外の家には、まだテレビはないし、芝刈り機も出てこない。われわれが知っている郊外のイメージが定着するのはもう少し先、50年代に入ってからである。しかし、郊外に住む幸福な中流家族というイメージはすでに出来上がっていたはずである。 たしかに、冒頭の玉子焼きのショットは、そんな郊外のささやかな幸福を予感させるものだ。しかし、小さなほころびはすでに見え隠れしている。「朝食をテーブルに置いたわよ」という妻に、「テーブル以外のどこにおくんだ」とジョンは答える。毎朝9時ちょうどに家を出て、夕方5時50分に家に帰ってくるという決まりきった生活におれはうんざりした。自分がなんだか「歯車のなかの歯車のなかの歯車のひとつ」に過ぎないように思える、とジョンは言う。あなただけじゃない、5千万の人がそういう歯車のひとつなのよと言う妻に、おれはそんな5千万の人間と同じになりたくないとジョンは反論する。

「妻:あなたはジョン・フォーブス、平均的アメリカ人。この国のバックボーンなのよ。

ジョン:おれは平均的なアメリカ人にも、この国のバックボーンにもなりたくない。誰か他の人間がバックボーンになって俺を支えてほしい。」

(この場面に限らず、この映画のなかには立ち止まって考えてみたくなる印象的なせりふが数多く出てくる。)

愛する妻と子がいて、決して金持ちではないが暮らしに困っているわけではない。しかし若い頃に夢に見ていた生活とは、現実は大きくかけ離れている(「学生時代にクラスでおれは、成功しそうな男ナンバーワンに選ばれてたんだ。そんな男には何か起きてもいいだろ?」「あたしと結婚したじゃない?」)。この平均的アメリカ人ジョンの心の隙間に入り込んできたのが、ブロンドの美女モナ(リザベス・スコット)だったというわけである。 なるほど、一人の男の人生を狂わせてしまったという意味では、『おとし穴』のリザベス・スコットはファム・ファタールと呼ぶべき存在であるかもしれない。しかし、興味深いことに、この映画の彼女は徹底的に善良で、何の落ち度もない人間として描かれているのである。ディック・パウエルと不倫するのも、最初は彼が結婚していると知らなかったからであり、そのことがわかったとたんに彼女は身を引く。彼女に落ち度があったとすれば、それは彼女が人よりも魅力的だったということだけだ。これもまた、フィルム・ノワールにおいては異例といっていいことかもしれない。『ローラ』のジーン・ティアニーにしても、この映画のリザベス・スコットにしてもそうだが、ファム・ファタール=「男を惑わす悪女」(峰不二子的な?)という紋切り型のイメージはぜんぜん正確でないということが、改めて確認される。

この映画において、ついには人を殺してしまうことになるジョンは、結局、正当防衛で罪を免れ、家庭も寸前で崩壊することなく守られる。しかし、正当防衛はしぶしぶながらという形で与えられるに過ぎないし、妻の許しも、いわば新たな試練として課されるだけだ。その意味で、この映画は因習的なモラルを説く教訓的な映画としてみることができる。 一方で、何の落ち度もなかったにもかかわらず、男たちの欲望の対象となったがために、ついにはこちらも人を殺すことになってしまったモナの方は、ジョンとは対照的に殺人罪で起訴されることになる。たしかに、彼女の殺人は、到底正当防衛とは認めがたいものであったわけで(武器を持っていない相手を後ろから撃っているのだから)、その意味では、この裁かれ方は正当であるといえるのだろうが、ここには、同じ不倫の当人でありながら、男性よりも女性のほうが世間から批判されてしまうという、現在でも認められる理不尽な現実が反映されていると見ることもできるだろう。

全体的に明暗のコントラストに欠ける画面はフィルム・ノワールらしくない。唯一、クライマックスの郊外の家のシーンだけが深い闇に包まれ、ノワール的なキアロスクーロで撮影されている。その意味でも、この映画は郊外のフィルム・ノワールとして記憶されるべき作品である。

最後に、この映画で最も重要な登場人物の一人といっていい探偵マックを演じているレイモンド・バーについて一言。レイモンド・バーといえば、数多くの作品で活躍してきた名バイ・プレイヤーだが、それこそが名脇役というべきか、気がつけばそこにいるといった感じで、正直言って、あまり意識したことのない俳優だった。しかし、この映画で、今で言うストーカーを演じる彼は、実に不気味で薄気味悪く、童顔といっていいような顔とアンバランスな巨体という独特な容姿とあいまって、強烈な印象を残す。この映画の彼の存在感は、『裏窓』の殺人者役以上だといってもよいかもしれない。

少し地味かもしれないが、郊外の存在、善良なファム・ファタールなど、ユニークな部分が数多く、フィルム・ノワールの隠れた傑作といってもいいだろう。

2016年5月7日

ポール・ヘンリード『誰が私を殺したか?』

ポール・ヘンリード『誰が私を殺したか?』(Dead Ringer, 64)

俳優として有名なポール・ヘンリードが監督したサスペンス映画。原題はクローネンヴァーグの『戦慄の絆』を思い出させるがまったく関係はない。『何がジェーンに起ったか?』と『ふるえて眠れ』のあいだに撮られたこの作品は、そのあまり知られざる姉妹編であるといっていい(邦題は明らかにそれを意識してつけられている)。ここにはジョーン・クロフォードもオリヴィア・デ・ハヴィランドも出ていないが、そのかわりベティ・デイヴィスが二役を演じている。 ベティ・デイヴィス、とくに晩年の彼女は画面のなかに一人いるだけでも重苦しくて気がめいる存在なのだが、この映画は、そんな彼女が一人二役を演じた、まさに悪夢のような作品だ。

映画は葬式の場面で始まる。ベティ演ずるエディスは、参列者のなかに黒衣に身を包まれ、顔を黒いヴェールで覆われた女の視線に気づく。女はエディスの双子の姉妹で、エディスと瓜二つの顔をしているマーガレットだった。マーガレットは大富豪と結婚し、大邸宅に住んで裕福な生活をしていて、貧しい暮らしのエディスとは長年音信不通だった。実は、マーガレットは、エディスが付き合っていた恋人を奪って結婚したのだった。今日は、そのマーガレットの夫であり、エディスがかつて愛した男の葬式だったのである。エディスは、マーガレットが金目当てに、ありもしない妊娠まででっち上げて自分の恋人を奪ったことを今になって知ると、マーガレットを自宅に呼び出して、自殺に見せかて殺害する。髪型を変え、服を着替えて、マーガレットに成りすましたエディスは、マーガレットの屋敷に入り込んで、マーガレットとして振舞い始めるのだった……。

一卵性双生児の双子の一方が他方を殺して成りすますという話なら、「名探偵コナン」や「古畑任三郎」でも使われるトリックであり、今となっては新味に欠ける。画面も平板で、監督の力量を感じさせるところはあまりない。しかし、この映画はとにかくよくできていて、最後まで飽きずに見ることができる。 一卵性双生児による殺人という物語では、どちらがどちらなのか観客にもわからないという曖昧さがしばしばサスペンスを生むのだが、この映画ではエディスがマーガレットを殺したことは最初からわかっており、観客が二人を混同するシーンも皆無といってよい。サスペンスは別のところにある。

マーガレットに成りすましたエディスが屋敷につくと、大勢の来客(もちろん、だれが誰かもわからない)が彼女を迎える場面からはじまって、つぎつぎと降りかかってくる難題を、エディスはそのたびに機転を利かせて乗り越えてゆく。まずは、どこに応接間があるかといった家のなかの配置から、金庫の開け方、サインの書き方といったことまで、マーガレットなら当然知っているはずのことを、実は自分が知らないことを、家族やメイド、執事などに怪しまれてはいけない。おまけに、マーガレットの死について捜査する刑事は、エディスが結婚寸前だった恋人(カール・マルデン)であることが、事態をややこしくする。

映画はエディスが直面するこうした困難をサスペンスフルに描いてゆくのだが、その一方で、これは容易にコメディにも転換できるような題材であり、この映画には、作者にその意図があったのかどうかはともかく、そこかしこに笑いを誘う部分があったりもする。

エディスはどんどん深みへとはまってゆき、やがて意外な真実が明らかとなり、最後は予想外の結末を迎える。そのアイロニカルなラストもなかなか興味深い。

二人のベティが対峙するシーンは、すでに『暗い鏡』のころからハリウッドではもう完成の域に達していた技法によって、何の違和感もなく撮影されている。

決して傑作とはいえないが、『何がジェーに起ったか?』が好きな人なら、押さえておいていい作品だろう。

ところで、ベティ・デイヴィスもオリヴィア・デ・ハヴィランドも一人二役を演じたことがあるのだが、ジョーン・クロフォードに一人二役の映画があっただろうか。あったような気もするが、思い出せない。もしあるとすれば、それも結構気持ちの悪い作品になったに違いない(実を言うと、わたしはこの三人の女優がどうにも苦手なのである)。

2016年4月28日

サイ・エンドフィールド『アンダーワールド・ストーリー』

才能ある監督でありながら、サイ・エンドフィールドは日本ではあまり人気があるとはいえない。それどころか、作家としてもあまり認知されていないような印象さえ受ける。あちゃんと語られることはあまりないし、作家論の類もほとんど見た記憶がない。目立ったものとしては、『亡命者たちのハリウッド』に収録されている数十ページの記述ぐらいのものだろうか。

サイ・エンドフィールド(または、シリル・エンドフィールド)は、赤狩りの時代にブラックリストに載せられた監督として有名だ。アメリカで映画を撮れなくなった彼は、結局、イギリスに亡命せざるを得なくなる。『アンダーワールド・ストーリー』は、デビュー後、何本かマイナーな作品を発表した後でエンドフィールドが作家として転機を迎えるきっかけとなった作品であるといわれる(というか、本人がそう語っている)。この作品と、次作『群狼の町』によって、エンドフィールドは作家として自己を確立したといっていいだろう。

この映画に描かれるのはジャーナリズムの世界だ。自分の記事がきっかけでギャングによる殺人事件が起き、新聞社をクビにされてしまった記者(ダン・デュリエ)が、そのギャングから大金を借り、その金で地方都市のつぶれかけの新聞社を窮地から救い、そこで記者として働きはじめる。ちょうどその頃、地方の新聞王(ハーバート・マーシャル)の息子の妻が殺される事件が起きる。犯人は新聞王の息子だったが、新聞王と息子の隠ぺい工作によって、その日から行方不明になっている黒人のメイドが容疑者にされてしまう。記者は、その事実をいち早くつかむと、新聞社の若い女オーナーがうちではそういう事件は扱わないというのにも耳を貸さず、さっそく記事にしようとする。しかし、黒人メイドが無実だと信じる町の住人が多いことを知ると、記者はすぐさま態度を一変させ、新聞社をあげて、メイドを擁護する一大キャンペーンを展開しはじめる。多くの人から集めた募金で、彼は弁護士を雇ってメイドの弁護を依頼するのだが、彼にとっては、真犯人が誰だろうが、メイドが有罪だろうが無実だろうが、実はどうでよかった。とにかく話題になって、自分が記者として名を上げられればそれでよかったのだ……。

何の信念も持たず、その場その場で風見鶏のようにころころと立場を変え、人の善意に付け込み、時にはギャングにさえ恩を売って、自分を売り出そうとする記者を演じるダン・デュリエの無軌道ぶりが素晴らしい。こういう小悪人みたいな役をやらせたらピカイチだと思うのだが、この映画では最後に本当にヒーローになってしまうところがいつもの彼らしくない。実際、こういうアンチヒーローはリチャード・ウィドマークなんかが得意とするところで、ダン・デュリエとしては割と珍しいのではないだろうか(オルドリッチの『ワールド・フォー・ランサム』の探偵役が少しこれに近いか)。

メイドを黒人に変えたのはエンドフィールドだそうだが、この映画ではメイドを白人俳優が演じているので、人種問題への言及はやや曖昧なものにされてしまっている(「ニガー」という言葉も最初は検閲で削除されたが、吹き替えで入れ直されたという。ともかく、DVD ではちゃんと確認できた)。トルーマンの時代に人種問題に踏み込んだ映画が撮られはじめたのは本当である。だが、やはりまだそれは微妙な問題だったのだ。この映画における人種問題の扱いがちぐはぐなのには、その辺りに原因がある。

しかし、ここで言及されているのは黒人問題だけではない。黒人メイドを擁護するために新聞社によって組織される委員会は、明らかに、ハリウッド・テンを擁護するために組織された「修正第一条のための委員会」(Committee for the First Amendment)を暗に指し示している。最初は委員会を支持し、メイドを擁護していた町の人たちは、新聞王の画策によって世論の傾きが変わりはじめると、すぐさま有罪説に転じる。それは、「修正第一条のための委員会」がたどったのと同じ顛末なのだ。言論の自由を訴えてハリウッド・テンを擁護した映画人たちは、どこからともなく圧力がかかるとすぐさま意見を撤回してしまい、「修正第一条のための委員会」はなし崩し的に崩壊してしまうのだ。

映画の冒頭、自分の記事のせいでギャングによる殺人事件が起き、その結果、新聞社をクビになってしまった記者は、金が必要になると、あろうことかそのギャングに会いに行き、「あんたのせいで〈ブラックリスト〉に載せられてしまった。金を貸してくれ」と頼む。これも明らかに赤狩りへの言及である。もっとも、善だろうが悪だろうが、利用できるものなら何でも利用しようとする記者を演じるダン・デュリエは、赤狩りの犠牲者とも、また転向者とも容易に重ならない独自のキャラクターを打ち出していて、強烈な存在感を残す。

ここでは、ジャーナリストも、弁護士も(「流れが変わったときは、それに流されるのが賢い人間のすることさ」)、新聞王も、警察も、誰も彼もが灰色である。クライマックスのシーンで、息子の犯行をもみ消すために利用したギャングと対峙した新聞王が、良心にさいなまれてギャングに、「貴様は何様なんだ?」と尋ねると、ギャングはこう答えるのである。「お前と同類だよ。ただ、俺のほうがちょっとばかり利口なだけさ」

赤狩り時代のハリウッドを知る上で見逃せない一本である。当時の事情を知っていればよりいっそう楽しめるが、知らなくても普通に面白い。

2016年4月27日

アドゥール・ゴーパーラクリシュナンについての覚書

一昔前は、日本でインド映画といえば後にも先にもサタジット・レイ(「レイ」ではなく「ライ」と読むのが正しいらしいのだが、いまさら言われてもなぁ)のことだった。やがて、『ムトゥ 踊るマハラジャ』でインド製ミュージカル映画の空前のヒットと共にインド映画ブームが始まるころには、グル・ダットににわかに注目が集まり、回顧上映が行われることもあった。そのころには、サタジット・レイは、かつての評価など何かの間違いだったとばかりに完全に忘れ去られていたが、しばらくすると、グル・ダットもほとんど上映されることもなくなり、半ば忘れ去られていく。いつもながらの光景だ。その時々の流行で、誰かに注目が集まると、その陰で、他の重要な作家たちのことはあっさりと忘れ去られてしまう。インド映画に限ったことではない。ニュー・ジャーマン・シネマがブームになったころも、ヴェンダースに注目が集中し始めると、ヘルツォークやファスビンダーは見る機会すらなくなっていった。いつもながらのことである。

そんなわけで、あれだけブームになったにもかかわらず、インド映画は渉猟されつくすどころか、いまだに未知の作家たちを数多く残したままだ。とても一回では紹介しきれない。今回紹介するアドゥール・ゴーパーラクリシュナンは、サタジット・レイやリットゥク・ガタクの後に現れたインドの新世代の監督たちの中でもっとも重要な一人と考えられている人物だ。日本ではほとんど無名に近い存在である。もっとも、後で紹介する『マン・オブ・ザ・ストーリー』は、実は、NHKが製作に絡んでいる作品であり、テレビでも放映されたことがあるので、見ている人は案外多いかもしれない。

■『ねずみ取り』(Elippathayam, 81)

アドゥール・ゴーパーラクリシュナンは、インド最南端に位置するケーララ州の出身で、マラヤーラム語で映画を撮る監督である。彼は好んでこの地方を舞台に映画を撮ってきた。ちなみに、『サーカス』などの作品で日本でも多少名前の知られるアラヴィンダンもこの地方の出身である。ゴーパーラクリシュナンとは5歳ほど年上に当たるが、ほぼ同世代の監督といっていいだろう。 マラヤーラム語は、インドにおいてはほとんどこの地方でしか話されない言葉であり、その意味において、ゴーパーラクリシュナンの映画は、地方性を身にまとったマージナルな存在であるといえる。もっとも、それは必ずしも、マラヤーラム語映画の観客数が、ヒンズー語映画の観客数と比べて極端に少ないことを意味しはしない。一時期は、ヒンズー語映画の製作本数を超える数のマラヤーラム語映画が作られていた時代もあったほどで、今ではさすがに、製作本数でヒンズー語映画には及ばないものの、それでも、相当な数の作品が作られているという。

『ねずみ取り』が描くのも、このケーララ州に住むある特権階級の家族の物語だ。もっとも、特権階級といっても、時代は変わりつつあり、封建主義は崩壊しかけていて、家の財政もかつてのように豊かではない。ゴーパーラクリシュナンは余計な説明は一切しないので、最初は家族関係を見極めるのもなかなか大変なのだが、この映画に登場するのは、古い大屋敷に住む若き主(あるじ)ウンニとその3姉妹である。3姉妹のうち一番上の姉は結婚して家を出ている。主のウンニは独身で、2番目の姉ラジャマが彼の身の回りの世話を一身に引き受けている。

映画は、ウンニの枕元にねずみが現れ、大騒ぎになるところから始まる。二人の妹が木製のねずみ取りを仕掛けると、ねずみはまんまとわなに引っかかる。ラジャマは捕まえたねずみをねずみ取りごと水汲み場にもって行き、水につけて殺す。 この冒頭のシーンにこの映画のほとんどすべてが集約されているといってよい。ねずみ騒動でも見て取れた主のウンニの行動力のなさと無能ぶりは、このあとも繰り返し描かれてゆく。どこかに出かけていこうとしたものの、道に水溜りがあるのを見つけると、服が汚れるのはいやだとばかりにすごすごと引き返してくる。真夜中、家の重要な収入源である椰子の実を泥棒が盗みに来たときも、妹たちが何とかしてくれと頼むのを、ウンニは、「あれは泥棒じゃない。風の音だ」といって、布団を頭からかぶってやり過ごそうとする。口だけはえらそうだが、彼は独りでは何もできず、炊事、洗濯、その他もろもろは、すべて二番目の妹ラジャマにまかせっきりで、彼女がいなければ、風呂を沸かすことすらできない。ウンニは、おじが持ってきたラジャマの結婚話を、相手がつりあわないといって断るが、それもおそらくは、ラジャマがいなくなると自分が生活できなくなるからという理由からに違いない。 ラジャマが一家の母親役を従順に(もっと言えば奴隷のように)引き受け、自分のことは差し置いて人の世話ばかりに明け暮れ、日増しに焦燥して行く一方で、いちばんの現代っ子である末の妹は、ウンニの横暴も、ラジャマの苦悩も意に介さず、考えていることといえばボーイフレンドや化粧のことばかりで、ウンニとは別の意味でだが、これもひたすらわが道を行くだけだ。

あるとき、この末の妹が突然姿を消す。例によって何の説明もされないのだが、おそらく、イラクに戦争に行った恋人の後を追ったのではないかと推測される。やがてラジャマも病に倒れ、家から運び出される。とうとう一人になってしまったウンニは、行動に移るどころかますます殻に閉じこもり、文字通り、屋根裏部屋のような一室に鍵をかけてそこから出てこなくなる。映画は、冒頭のねずみ取りにかかったねずみのように、自ら罠にかかってしまったウンニが、捕らえられてそこから運び出されるシーンで終わっている。

テーマはわかり過ぎるほどわかりやすい。自分の境遇に何の疑いもなく、その特権に甘えて生きてきた人間が、周りの変化に順応できず、結局、自分の中へと閉じこもってゆき、自滅してゆく。タイトルそのままの映画だ。似たようなテーマを描いた作品に、サタジット・レイの名作『音楽室』がある。この映画もまた、周りの変化に順応できずに、自滅してゆく貴族を描いたものだった。しかし、『音楽室』の貴族が、金で物を言わせるブルジョアに、破産してまでも対抗しようとするまさに「高貴さ」によって人を魅了したのに比べると、『ねずみ取り』のウンニにはそんな意地も、高貴さも皆無である。

蓮實重彦によると、ゴーパーラクリシュナンは「精神的にはベンガル語系のリッティク・ガタックの弟子筋に当たる」とのことだが、これには彼の趣味もたぶんに混じっているのだろう。ゴーパーラクリシュナン自身は、サタジット・レイの『大地のうた』を始めてみたときの衝撃を繰り返し語っている。

まだ数本しか見ていないのでこの作家について全体像を語る立場にはないが、この映画に描かれる幽閉(あるいは自閉)、狂気といったテーマは、彼のほとんどすべての作品に通じるものであり、その意味でもこの作品は彼のフィルモグラフィーの中でも中心的作品と考えていいように思える。 たしかに、全体としてはわかりやすい作品であるが、ゴーパーラクリシュナンは、余計な説明を一切省略し、日常の細部をいわばミニマルに反復して描くことで、この映画をまるで音楽のように作り上げている。音や色彩の使い方も非常に繊細で、わたしの筆ではとてもこの映画の魅力を伝えきれない(例えば、二度繰り返される飛行機の音。一度目は、ラジャマと末の妹が庭で空を見上げる。二度目は、末の妹が消えた直後に、やはり飛行機の音に気づいたラジャマが、今度はひとりで空を見上げる。主と3人の妹が来ている服の、白・緑・青・赤という色の使いわけも、考え抜かれている)。

上映される機会はまずないと思うから、DVDでいいのでとりあえず見てほしい。わたしが見た Second Run から出ている DVD はとても画質がよくて、自分の環境ではほとんどブルーレイに近い感覚で見られた。お薦めである。

■『マン・オブ・ザ・ストーリー』(Kathapurushan, 95)

NHK の製作によって撮られた作品。これもやはりケーララ州を舞台に描かれる物語だが、『ねずみ取り』と違って、空間的にも時間的にもずっと大きな広がりを見せる作品になっている。

この映画が描くのは、ある一人の男の少年期から壮年期へと至る人生の物語である。彼もまた、封建貴族の家に生まれ育つが、やはり、時代は変わりつつある。少年時代の主人公が、「友達に〈プチ・ブル〉と言われた。〈プチ・ブル〉って何?」と泣きながら学校から帰ってくる場面に、時代の変化は端的に現れている。

やがて青年になった主人公は、ガンジー主義者でコミュニストのおじに影響されて、マルクス主義に傾倒するようになるが、そのために警察に捕まって10年間投獄されてしまう。 ようやく釈放された主人公は、小さいころからの仲良しだった幼馴染の女(彼女は、彼の家の使用人の娘で、身分としては格下)と結婚し、政治活動からも離れ、穏やかな生活を始める。彼は若いころから小説を書き続けていたが、一向に眼が出ないでいた。しかし、今度書き上げた小説の原稿が人の目に留まり、初めて出版され、話題を集める。だが、その内容が、共産主義の過激派を支持するもので、反社会的であるとして、本はたちまち発禁処分になってしまう。 発禁処分を伝える新聞を読みながら、あとは逮捕を待つだけだなといって、主人公がヒステリックに笑うと、そばにいた息子と妻もやがて笑い出すという、アイロニカルな笑いによってこの映画は終わっている。こんな糞みたいな世界、もう笑うしかないのだ。

この映画では、カットが変わるとその間になにげに10年近くの時間が流れているという場面が何度かあり、『ねずみ取り』の澱んだような世界とは対照的な時間の流れが描かれるのだが、それでも結局、最後は何も変わっていなかったというラストがなんともペシミスティックである。

この作品に描かれる、ガンジー主義やコミュニズムへの共感と、それに対する微妙な距離のとり方は、おそらくゴーパーラクリシュナン自身の経験によって裏打ちされたものだろう。彼の映画は、独自の物語の中にインドの社会の変化をそれとなく巧みに描きこんでいるが、この映画では、それが最もわかりやすい形で現れている。

■ 『シャドー・キル』(Nizhalkkuthu, 2002)

ケーララ州における最後の死刑執行人を描いた映画。上の2作品は共にスタンダードサイズで撮られているが、この作品だけはシネマスコープ作品である(残念ながら、この作品の DVD はレターボックスサイズの収録になっていて、上の2作品の DVD のクオリティーの高さに比べると、とても物足りない。字幕もハードサブである)。

内容的には、日本の観客にいちばん受けそうな作品であるが、よくよく見るとこの3本の中で、最も狂気をはらんだ作品であるかもしれない。

この映画には、インドの死刑執行人の生活が描かれていて、それだけでも実に興味深い。インドでは死刑執行人は、他とは隔絶された場所で、食料などをたっぷりともらうなど、ある種の特権を与えられて暮らしていたらしい。彼を訪ねてきたものが、数十キロにわたって橋ひとつない大川を、二人の男に肩に担いでもらって渡って会いに行くという場面に、インドの死刑執行人が、文字通り社会の周縁で生活していることが示されている。

彼の家には、絞首刑に使ったロープの縄が天井からつるされている。そのロープを燃やした灰には、聖なる力があると考えられていて、病人が尋ねてくると彼はそのロープを少しちぎって燃やし、その灰を病人にかけて癒してやるのである。死刑執行人は、もちろん不浄な存在として恐れられていた一方で、聖なる人間として尊ばれていたのである。不浄なる存在が反転して聖なる存在でもあるというのは、民俗学の常識といってもいい事柄だが、死刑執行人がこういう具体的な聖なる力を持つというのは、日本ではあまり聞いたことがない気がする。映画の中では、そのロープが死刑囚たち自身によって作られるシーンも描かれる。

『ねずみ取り』や『マン・オブ・ザ・ストーリー』に描かれる封建階級の人間たちと同じく、この映画の主人公である死刑執行人も、やはり自分に与えられた特権に何の疑いも抱かずに生きてきたのだが、最後に行った死刑執行で、彼は無実の人間を死刑にしてしまったらしく、それ以来、彼は後悔にさいなまれ、酒におぼれる日々を送っていた。そこに、マハラジャから、新たに死刑執行を行えというお達しが来る。断るわけには行かないので、いやいやながら彼は仕事を引き受ける。

これもまたインド独特だと思うのだが、死刑執行人は、死刑執行の前日は、眠ってはならないというしきたりがあるらしい。そこで、彼を迎えに来た役人が、眠気覚ましに彼に物語を語って聞かせる。このあたりから、この映画の語りは捻じ曲がり、屈折して、静かな狂気をはらんでゆく。

役人の語る話はこうだ。ある若い娘が、村の若者と恋に落ち、何度か逢瀬を重ねる。幸せな時間が流れるが、娘の義理の兄が、彼女によからぬ気持ちを抱き、ついには彼女を強姦して殺してしまう。しかし、その罪は、あろうことか、恋人の若者に帰せられてしまうのだ……。

この物語は映像として繰り広げられるのだが、不思議なことに、その中で若い娘を演じているのは、死刑執行人自身の娘であり、義理の兄を演じているのも、死刑執行人の娘の義理の兄なのである。 実は、これに先立つシーンで、死刑執行人の娘が初潮を迎え、その祝いが行われ、その後で、娘の義理の兄が娘に投げかける一瞬の視線にきづいた死刑執行人が、あわてて娘を学校に行かせることをやめさせるという出来事が描かれていたのだった。 それが、役人の語る物語のなかに、死刑執行人の意識のプリズムを通して、屈折した形で入り込んでいたのである。その一方で、この物語は、死刑執行人が最後に行った死刑、無実の人間を処刑してしまったという死刑を思い出させるものでもあった。(この映画の後半の語りのねじれを、だれかがリンチの『マルホランド・ドライブ』と比較していたが、それもあながち的外れではないように思える。)

役人の話をそこまで聞くと、死刑執行人はたまらず、もういい、聞きたくないと言うのだが、役人は、お前が明日処刑する男こそ、今話した物語の若者なのだぞと、こともなげに言ってのける。犯人が無実だとわかっていながら、処刑は行われるのだ。それを聞くと、死刑執行人は突然卒倒してしまう。死刑執行は、結局、彼の息子の手にゆだねられることになる。この息子は、『マン・オブ・ザ・ストーリー』の主人公のような新世代の若者で、ガンジー主義者であったのだが、彼が淡々と父親の仕事を引き受ける場面で映画は終わる。最後に現れる、「マハラジャの恩赦が与えられたが、すでに処刑は実行されてしまっていた」という字幕がむなしい。

この映画に描かれる死刑執行人の姿は、『ねずみ取り』の無能な主の姿とも重なる。彼もまた、自分の存在に何の疑いも抱かず、あるいはそれに眼をふさぎ、狭い世界に閉じこもって生きたのだが、いったんそこにほころびが生まれると、酒におぼれ、よりいっそう己のうちへと閉じこもってゆくことしかできない。

表面的には、死刑への疑問を呈した形となっているが、『マハバーラタ』の挿話から取られたらしいタイトルには、この物語の射程がもっと広く、深いものであることが暗示されている。死刑執行人の息子、おそらく死刑には反対の立場であるはずの彼が、無実と分かっている犯人の処刑を引き受けるのは、この『マハバーラタ』の挿話が下敷きになっているのだろう。

3作とも極めてペシミスティックな内容である。それだけに、わたしは今、ゴーパーラクリシュナンの『壁』という映画のことがとても気になっている。タイトルからしてもう、『ねずみ取り』に近いものを感じさせる映画であり、すぐさま幽閉の物語を予見させる。しかし、わたしが気になるのはそこではない。 ヴェネチアでこの作品を見ていたく感動した蓮實重彦が、「ここでの驚きは、これまでの彼の作品に色濃く漂っていたペシミズムが影をひそめ、一人の男が投獄され、閉ざされた場での時間をゆっくりと生き、やがて自由のみになるまでを、むしろ楽天的ともいえる明るさで描いていることだ」と書いているのを読んだからだ。それはたしかに、わたしの知るゴーパーラクリシュナンとは少しイメージが違う。ぜひ見てみたいのだが、残念ながらまだその機会に恵まれていない。

2016年4月20日

『The Lost Moment』『私刑の街』

どっちもそんなにたいした映画ではないのだが、こういう地味な作品を救い出してゆくのがわたしの使命(?)なので、紹介しておく。

■ マーティン・ガベル『The Lost Moment』(47)

ヘンリー・ジェイムスの小説『アスパンの恋文』の最初の映画化(Amazon のコメントを読むと、この小説が何度も映画化されていることを知らない人が意外と多いようだ。特にこの作品は、小説の原題とはぜんぜん違うものになっているので、気がつかない人も多いのだろう)。

19世紀の作家が書いた恋文を、いまや100歳を超える年齢になってヴェネチアに隠れ住んでいるかつての恋人が持っていることを知ったジャーナリスト(ロバート・カミングス)が、身分を偽って彼女の屋敷に住み込み、手紙のありかを探ろうとする。しかし、その屋敷には、老婦人の姪(スーザン・ヘイワード)が一緒に住んでいて、まるで『レベッカ』のデンヴァース夫人のように、彼の行動に目を見晴らせているのだった……。

この映画は大筋において原作に忠実に描かれているといっていいだろう(例えば、最近の映画化作品のひとつでは、舞台はヴェネチアではなくベネズエラに変えられている)。

しわくちゃの手以外はほとんど姿を見せない老婦人の存在(アグネス・ムーアヘッドがすごいメーキャップで演じている。わたしが見たブルーレイのパッケージは、主役を差し置いてこの老婆の手のアップが使われていた)や、屋敷への潜入など、『スペードの女王』を思い出させる部分も少なくない。いわゆる「ゴシック・ノワール」のひとつに分類することもできるだろう。

スーザン・ヘイワードが憑依状態になって若き日の老婦人と自己同一化するという、原作にはないはずの後半の展開は、興味深くはあるものの、さしたる伏線もないまま唐突におきるので、説得力に欠ける。そもそも、スーザン・ヘイワードにはこの役はちょっと荷が重すぎたという気がしないでもない。 しかし、妙な渡り廊下があったりするヴェネチアの屋敷のセットの雰囲気はなかなかのものだ。ジャーナリストは、猫に導かれるようにして秘密の通路を見つけ、ヘイワードの隠れた顔を発見する。時おり立ち止まって誘うように振り返る猫が名演技で、個人的には、この映画最大の見せ場はここだった。

■チャールズ・F・ハース『私刑(リンチ)の街』(The Big Operator, 59)

労働組合の指導者でありながらマフィアとも黒いつながりがあったジミー・ホッファ(92年にダニー・デヴィートが彼の生涯を映画化して話題になった)をモデルにしたとも言われるマフィア映画。ホッファと同じくチビの俳優ミッキー・ルーニーが、『殺し屋ネルソン』の延長上にあるような冷酷な組織のボスを演じていて、強い印象を残す。 ルーニーの演技をのぞくと全体的に地味な印象を与える作品だが、邦題にもなっているリンチの場面が、この時代としては非常に暴力的であるのが注目に値する。殺人を目撃してしまった組合員が、口封じのために誘拐されてリンチを受ける。裁判での証言を拒むよう脅されるが、それを拒否したため、ルーニーは彼の息子を誘拐して人質にし、無理やり証言をやめさせようとする。 映画のクライマックスは、組合員が目隠しして連れて行かれた敵のアジトを、車の中で聞いた音だけを頼りに探し当てて、息子を救い出すというもの。

2016年4月17日

最初と最後のロッセリーニ——『白い船』と『メシア』についての覚書

■『白い船』(41)

映画作家ロベルト・ロッセリーニのキャリアは、ムッソリーニによってイタリアが統治されていたファシズム時代のまっただ中に始まった。『白い船』はロッセリーニが撮った最初の長編劇映画である((短編映画がこれ以前に数本撮られているが、ほとんどはフィルムが紛失してしまっている。この習作時代に撮られた短編の正確な本数は分からない。全部で5本にも満たなかったのではないかと思われる。))。

海外では、この映画が公開された当時、フィルムに監督名としてクレジットされているロベルト・ロッセリーニという見慣れない名前に注目した人は少なかった。というのも、この映画の功績の大部分は、監督ロッセリーニではなく、脚本・製作指揮に当たったフランチェスコ・デ・ロベルティスのものであるとされたからである。 デ・ロベルティスはこの前年に、潜水艦を描いたセミ・ドキュメンタリー的作品『Uomini sul fondo』を撮って大成功を収めていた。わたしはまだ見ていないのだが、多くの人がこの映画に、後のネオ・リアリズム映画に見られることになる要素が全て詰まっていることを指摘している。現地でのロケーション、素人俳優の起用、ドキュメンタリーとフィクションの融合、等々である。そして、こうしたスタイルは『白い船』においても踏襲されており、それは、ロッセリーニではなくデ・ロベルティスの功績であるとされたのである。

例えば、ロッセリーニの短編にキャメラ担当として加わっていたこともあるマリオ・バーヴァは、次のように語っている。

「デ・ロベルティスこそが真の天才で、ネオ・リアリズムの創造者だった。ロッセリーニは彼から全てを盗んだに過ぎない。デ・ロベルティスは天才で、不思議な人物だった。彼はロッセリーニに好感を持っていて、彼に『白い船』を撮らせた。それから全部をやり直し、手柄はロッセリーニに譲ったのだ」

バーヴァの主張はあまりにも極端すぎるとしても、デビュー当時のロッセリーニが、『Uomini sul fondo』でデ・ロベルティスが作り出したスタイルに多大な影響を受けていたことは間違いないだろう。その意味でも、この作品とデ・ロベルティスの存在の重要性は決して無視すべきではないはずである。しかし、『Uomini sul fondo』は、今となっては、その新しさよりも古さのほうが目立ち、映画史的な価値以上のものを失ってしまっている、と、これも多くの人が指摘している。デ・ロベルティスは、ムッソリーニのファシスト政権下において、国策映画を牽引するような存在だったようだが、この時期に彼が撮った映画は、いずれも『Uomini sul fondo』の二番煎じのようなものであったらしい。

ロッセリーニはこの時期、3本の戦争映画を作っている。『白い船』、『ギリシャからの帰還』(42)、『十字架の男』(43)の3本である。『白い船』は海軍を、『ギリシャからの帰還』は空軍を、『十字架の男』は陸軍を、それぞれ描いたものだ。全部を語っている余裕はないので、『白い船』に話を限ろう((そもそも、『ギリシアからの帰還』をわたしはまだ見ていない。それも見た上で、『Desiderio』を含めた初期作品については、また改めて語るつもりである。))。

『白い船』は、戦艦の砲台を捉えたショットで始まる(『戦艦ポチョムキン』を思い出す人も多いだろう。この映画はたぶんエイゼンシュタインに少なからぬ影響を受けている。アンドレ・バザンが打ち出していたエイゼンシュタインのモンタージュと、ロッセリーニらのネオ・リアリズムとの対立を考えるならば、これはなかなか興味深い)。この船に乗り込んでいる若いメカニックの青年が、この映画の主人公である。彼は、手紙のやりとりで知り合った、まだ顔さえも知らない戦時代母(前線兵士に見舞品を送り世話をする女性)と今日初めて会うのを楽しみにしていた。この戦時代母は、手紙でいつも「義務」を語る熱狂的な愛国女性で、そのことで青年は仲間からからかわれていたのだった(「戦時中には一つの思いしかありません。義務の思いです」)。しかし直前になって彼の下船は取り消され、すぐに船は出航する。やがて船が敵に攻撃されて、戦闘が始まり、青年は負傷してしまう。他の負傷者達と一緒に病院船(「白い船」とはこの病院船のことである)に移された青年のもとに、文通相手の戦時代母が赤十字のヴォランティアのナースとしてやってくる。その若くて美しい女性は、彼が持っていたペンダントを見てすぐに彼のことに気づくが、青年のほうは、それと知らずに彼女に、彼女宛の手紙を書いてくれるように頼む……。

物語を要約するならだいたいこうなる。しかし、実は、このラブ・ロマンス的な部分は、最初の予定にはまったくなかったのだった。当初は、船の救出作業を描いた短編ドキュメンタリー作品になるはずだったが、長編にするためにこのラブ・ロマンス部分が追加されたらしい。ロッセリーニは、この映画の半分は自分のものではないと言っていて、船の戦闘シーンは自分が撮ったが、青年と戦時代母のロマンスのところはデ・ロベルティスによるものだと主張している。たしかに、戦闘が始まってからの一連の描写は、戦いの様子を素早いモンタージュを通して、台詞もなく淡々と描き出してゆくドキュメンタリーのようであり、ロマンス部分とは明確な違いを見せている。とりわけこの戦闘シーンにおける、事物に対する唯物論的とでも言いたくなるような眼差しは、以後のロッセリーニ作品すべてに共通するものだ。しかし、デ・ロベルティスとロッセリーニの主張は微妙に違っていて、この映画の「ロッセリーニ部分」を見分けるのは、実際にはなかなか困難であると言わざるを得ない。ただ、少なくとも、デ・ロベルティスもロッセリーニも、この青年と戦時代母の物語は嫌々押しつけられたものだという点では一致している。

このように『白い船』の「作者」がだれなのかは、なかなか微妙な問題をはらんでいる。それに加えて、『白い船』について語るのを難しくしているのは、この映画がムッソリーニの時代に、というよりも、ムッソリーニ政権のただ中で撮られたという事実である。

『白い船』『ギリシアからの帰還』『十字架の男』をファシズムの映画と断じるものは少なくない。しかし、これもなかなか簡単には語れない微妙な問題なのである。とりわけ、『白い船』のように作者が不確かな場合はなおさらである。

『白い船』はたしかに一見プロパガンダ映画に見えなくもない。『戦火のかなた』や『無防備都市』のようにレジスタンスの活動を描いているわけでもなければ、反戦をあからさまに訴えかけるわけでもないという意味では、この映画は、ムッソリーニの体制に、あるいは戦争に、正面切って異を唱える映画ではないといってもいいだろう。だが、その一方で、この映画は、逆に、ムッソリーニを賛美することもなければ、ことさらに戦意を高揚したり、勝利を声高に叫ぶこともない。なるほど、作戦室の壁にムッソリーニの写真が飾られているのが見える場面はある。しかし、それは、ただそこにあったから撮ったにすぎないという扱いであって、わざとらしくそれがアップで映し出されて、特別な意味をこめられることもない。

注目すべきは、この映画の戦闘シーンだ。キャメラは船の中からほとんど外に出ることがなく、兵士たちにも観客にも敵の姿はほとんど見えない。そもそもどの国の敵と戦っているのかも分からないのである。こちらの攻撃が相手に届いたのかさえ判然とせず、むろん、勝利の感覚ともほど遠い。ランプが点滅するたびに、盲目的にダイヤルが回され、レバーが引かれ、ボタンが押され、そそれに合わせて機械が動き、攻撃が開始させれる。人間も含めて全ては巨大な機械であり、キャメラはただそれを記録しているだけ、とでも言えばいいか。「機械と人間、一つの心臓」──壁に書かれたスローガンが一瞬映し出され、ぞっとさせる。この映画自体がファシズム的かどうかはともかく(わたしはそうは思わないが)、この機械と人間と関係には、たしかにファシズム的なものが映し出されていたとは言えるかも知れない((カリグラフ派について書いた時のも軽くふれたが、ロッセリーニを離れて一般論として語るなら、初期のネオ・リアリズムはファシズム的だったという主張には、一定の真実が含まれているとは言えるだろう。))。

微妙な問題をはらんでいる映画だが、ロッセリーニ本人が自分で撮ったといっているこの映画の戦闘シーンを見る限りでは、事物に注がれる眼差しはまさしくロッセリーニのものであると思える。結論から言って、ロッセリーニは最初からロッセリーニであったというのが、『白い船』を見て感じたわたしの印象である。

■『メシア』(75)

最晩年のロッセリーニが映画化を考えていた最も大きな二つの企画が、キリストとマルクスの伝記映画だった。マルクスの映画は結局完成することはなかったが、キリストの伝記は『メシア』に結実する。これがロッセリーニ最後の長編映画となった。

あるがままの現実を見せる。『白い船』においてすでに示されていたロッセリーニの姿勢は、この美しい(という言葉は、ロッセリーニが一番嫌っていた言葉だが)宗教映画においても健在である。ロッセリーニは最後までロッセリーニだった。

『メシア』は聖書に忠実に従いながら、キリストの生涯を描いた映画である。ロッセリーニは、ユダヤの民がカナーンの地に流れ着く場面がから映画をはじめる。やがてサウルがイスラエル初代の王となり、その後、次々と新しい王が入れ替わり登場するが、いつの世も戦争はなくならず、人々は虐げられたままだ。人々の間に、真の王=メシアを待望する声が次第に高まってゆく。キリストが登場するまでの歴史を、ロッセリーニはほんの数分の間に、短い数シーンで語り終わる。

イエスが生まれてからの物語はだれもが知っているだろう。ロッセリーニも、これはだれもが知っている物語だと知った上で、この映画を作っている。キリストを描いた映画なら当然あってしかるべきシーンもあっさり省略されるだろう。処女懐胎の場面も、暗い画面の片隅であるかなきかの一瞬に示されるだけだ。イエスが十字架を背負ってゴルゴダの丘へ向かう場面さえ、ロッセリーニは大げさで、見せ物的だと考えたのだろうか、この映画の中では一切描かれない。

スペクタクル性を排除するという姿勢は、この映画において徹底して貫かれている。『メシア』のほぼ全ての場面はロングショットで撮られていて、アップはほとんど一つもない。キャメラはパンとズームを繰り返しながら、絶えずゆらゆらと揺れ動き、遠い距離から事態を見守るだけである。時として、顔の表情も口の動きもよく見えず、声で聞き分けなければだれが喋っているのかも判然としない画面の中で、イエスさえもがその他大勢の中にまぎれて、見失われることさえある。

聖書に忠実に作られていると言ったが、この映画には「奇跡」はほとんど映っていない──たぶん、ほとんど。目が見えなかった男がイエスによって目が見えるようになる挿話は、目が見えるようになった男がユダヤの高僧に向かって語る言葉を通じて描かれるだけだ。イエスが手にしていたたった一切れのパンが、無数のパンに増殖する逸話も、普通ならば、一切れのパンが次の瞬間には大量のパンに変わっているところを、ショットをつなげて見せたりするのだろう。しかし、ロッセリーニは、イエスが信徒に一切れのパンを渡すところを見せ、そのままキャメラをゆっくりと移動させて周りにいる信徒がパンを手にしているのを次々と見せてゆくだけだ。むろん、天上から神の声が聞こえてくることもない(この「奇跡」の不在は、『メシア』の製作者をいらだたせ、この映画の公開を危ういものにすることになるだろう)。

もしもこの映画に奇跡が映っているとするならば、その最大の奇跡は、イエスの磔刑を見守るマリアの姿が、イエスの少年時代の時と全く変わらない若々しい姿であることである。ここもふつうならば、マリア役の女優をメーキャップで老けさせるところだろう。だが、ロッセリーニはあえてそうしない。これが彼のリアリズムであり、「奇跡」なのである。

処刑されたイエスの遺体は、布にくるまれて洞窟の墓に運ばれ、その入り口は巨大な石でふさがれる。イエスの死体が亡くなったと知らされたマリアが墓に駆けつけると、入り口の石がどかされている。マリアは一瞬で事態を察し、手を差し出して空を見上げる。その時、この映画で初めて空が大写しで映し出され、そこにエンド・クレジットが流れるのである。空のショットにこれほど心揺さぶられたのは、ゴダールの『パッション』を見た時以来だった。

2016年4月2日

マリオ・ソルダーティとカリグラフ派についての短い覚書

「カリグラフィスム」(イタリア語で「カリグラフィスモ」、あるいは「チネマ・カリグラフィスタ」)は、1940年代前半にイタリアで制作された映画作品について使われる言葉で、この時代の「映画の流派(傾向)」のひとつ。複雑な表現、文学作品を原作としていることなどが、この流派の共通の特徴であり、これらの点において、ファシズム時代の最晩年のイタリア映画における主流の作品とは異なっている。この流派に与した映画監督としては、マリオ・ソルダーティ、ルイジ・キアリーニ、レナート・カステラーニ、フェルディナンド・マリア・ポッジォーリ、アルベルト・ラトゥアーダなどがいる。(ウィキペディア フランス版)

1940年代の初頭のイタリアに「カリグラフ派」と呼ばれる映画監督たちがにわかに登場する。もっとも、こういう流派の名称によくあるように、「カリグラフ派」、あるいは「カリグラフ主義」という名前は彼らが自分たちで付けたものではなく、当時の批評家たちによって半ば侮蔑的に貼り付けられたレッテルであった。その上に、「白い電話」や「ネオレアリスモ」などといった映画の流派を表す名称と比べると、この「カリグラフィスム」は、名前とそれが指し示しているものとの関係があまり明確でないこともあって、何を意味しているのかがいまひとつわかりづらい。わたしが理解したところでは、カリグラフィスムとは、リアリズムがことさら重んじられていたファシズム政権下のイタリア映画において、現実よりも美学や形式を重視し、多くの場合、文学作品の中に題材を求めたり、19世紀など過去の時代に物語を設定するなどのかたちで撮られた映画作品をさしている。共通の映画スタイルというよりは、ひとつの映画的傾向といったほうがよく、その背景にはファシズムの現実からの逃避があったと考えられる。ロッセリーニでさえも一見ファシズムに荷担するような作品を撮っていたこの時期(『白い船』では、わたしの勘違いでなければ、「ドゥーチェ万歳」という声がどこかで聞こえるはずだし、『ギリシャからの帰還』の原案を書いている「ティト・シリヴィオ・マルシーニ」とは、実は、ムッソリーニのペンネームである。ロッセリーニの〈ファシズム時代〉については、そのうちまとめて書いてみたい)、ネガティヴなかたちであったとはいえ、これらの映画はムッソリーニの体制にたいする抵抗の一つの形を曲がりなりにも示していたとも言える。

今回紹介するマリオ・ソルダーティは、カリグラフ派と呼ばれる作家たちのなかで、日本では、幾分なじみのあるカステッラーニやラトゥアーダ(彼らとて、今となっては上映されることは皆無だし、言及されることさえほとんどないのだが)などと比べてもずっと知名度は低く、ほとんど無名に近い存在であると言ってもいいだろう。フランスなどでは昔から一貫して評価は高かったように思えるのだが、それでも、上映の機会に恵まれていたとはとても思えない。また、ソロルド・ディキンソンのように、近年、再評価の動きが高まっているという話も聞かない。これからも当分のあいだは、日本でソルダーティの作品が DVD 化される事は、何かの間違いでもない限りなかなか望めないだろう。

実は、わたしもつい最近になってやっと3本ほど見たばかりなのだが、これがどれもなかなか素晴らしくて、ちょっと驚いているところである。ソルダーティは、一目でわかる映画的才能にあふれた映画作家という感じではなくて、どちらかというと巧みな語り手であるといったほうがいいだろうか。適切な題材と出合った時はいい仕事をするが、そうでないときは平凡な結果しか出さない。そういう監督である可能性は大いにあるが、少なくとも今回見た3本、特に『Malombra』と『Le provinciale』は、傑作といってもいい作品であった。

かれはそもそも小説家としてデビューし、海外でも翻訳が出るぐらいに成功した後に映画を撮り始めたのだった。作家出身の監督だからと簡単に結論付けてはいけないとは思うが、今回見た3本がどれも物語性に富んでいて、またその語り口が見事であるのはたしかである。もっとも、自作を映画化することもあったソルダーティだが、この3本の原作はどれもソルダーティ自身の小説ではない。

■ 『Malombra』(1942)

ソルダーティの代表作のひとつであり、また、カリグラフィスモの屈指の傑作のひとつとも言われる作品。わたしも、これがいちばん気に入っている。 19世紀末にアントニオ・フォガッツァーロによって書かれた同名の小説の映画化。映画の時代設定も19世紀になっていて、戦争などどこ吹く風と数奇な物語が語られてゆく(このように時代を前世紀などの過去に設定するのが、カリグラフィスモの特色のひとつであった)。

両親を失ったマリア・デ・マロンブラ侯爵夫人(イサ・ミランダ)は叔父によって引き取られ、アルプスの麓にある風光明媚な湖を見下ろす城館で暮らすことになる。彼女がそこから出て行くための条件はただ一つ、誰かと結婚することであった。厳格で冷たい叔父によってなかば幽閉されるようにして暮らすうちに、彼女は次第に正気を失ってゆく。そのきっかけとなったのは、彼女の先祖に当たるセシリア伯爵夫人が書き残した草稿を、寝室で見つけたことだった。セシリアは嫉妬深い夫によって幽閉されていたのだった。侯爵夫人は、このセシリアというすでにこの世にはない女性に次第に自己を重ね合わせるようになり、やがては自分をその生まれ変わりだと思い込むようになっていく。そこに、この一族とも縁があり、また魂の輪廻をめぐる本を書いてもいるコッラード教授なる人物が館に来て住まうことになる。侯爵夫人は、匿名で書かれたその魂の輪廻をめぐる本を読んでいて、作者に手紙を送りさえしていたのだが、コッラードがその作者だとは気づかない。侯爵夫人は、狂気の中で、厳格な叔父はかつてセシリアを幽閉した嫉妬深い夫の生まれ変わりであり、コッラード教授はセシリアが愛した男の生まれ変わりであると信じるようになる。病死した叔父の葬儀が行われる中、侯爵夫人は狂気に駆られてコッラードを殺すと、ボートで湖に漕ぎ出し、湖に飛び込んで息絶える。ちょうど遥か昔にセシリアがそうしたように。

湖をボートで渡って行き来するしかない閉ざされた城館という舞台、そしてそこで繰り広げられる物語もなかなかのゴシックぶりを見せている。イタリアにジャンルとしてのホラー映画はまだ生まれていなかったが、この映画にはホラーに近い雰囲気が随所に漂っている。ここからリカルド・フレーダやマリオ・バーヴァはそう遠くはない。

何度も言うように、19世紀に時代設定されていること自体が、ファシズムの現実を否定することであったのだが、その物語のなかでさらに、ヒロインは狂気に駆られて現実を拒否し、いっそう深い過去へと逃避する。この映画の全編にみなぎっている閉所恐怖症的な息苦しさは、同じくこの時代に撮られた次の『悲劇的な夜』にも同様に見られるものだ。

当初はアリダ・ヴァッリがヒロインを演じる予定だったが(ヴァッリは、ソルダーティの前作『Piccolo mondo antico』に出演していた)、諸事情でイサ・ミランダに変更された。ソルダーティはこの配役に満足していなかったとも聞くが、侠気のヒロインを演じるイサ・ミランダのあえかな演技は実に素晴らしく、アリダ・ヴァッリだったら(当時はまだかけだしだったとはいえ)、若干、たくましすぎる感じになっていたのではないかという気もする。

ちなみに、タイトルの "Malombra" はヒロインの名前であると同時に、フランス語で言うなら "mal"(「悪い」)+"ombre"(「影」)という意味も含み持つ。

■『悲劇的な夜』

デルフィーノ・チネッリの原作の映画化。これもソルダーティの代表作のひとつであり、カリグラフィスムに属する作品のひとつに数えられる。 この映画には城館も湖も出てこず、舞台装置にはゴシック的なところは少しもない。しかし、物語は『Malombra』ほど現実離れはしていないものの、やはり非常にロマネスクである。この映画は一言で言うならば、復讐の物語ということになるだろう。しかも、その復讐というのが、回りくどくて、 非常に陰湿なのである。

森の密猟者たちと、彼らを見張るサディスティックな森番とのあいだには長年の確執があった。あるとき森番が密猟者たちによって袋叩きに会う。密猟者たちは覆面をしていたが、森番はそのなかにナンニがいたことに気づく。森番は、うわべだけはすべてを水に流して忘れた振りをして、ナンニに近づくが、実は、かれはあの屈辱を受けたあと、2年もの歳月をかけて、復讐の準備を着々と進めていたのだった。ナンニの妻が、密猟者の幼馴染である領主の伯爵とプラトニックな恋愛関係にあることをかぎつけた森番は、密猟者をたくみにたきつけて、狩りの最中に事故に見せかけて伯爵を殺させようとする……。

『Malombra』に比べると舞台装置は地味だし、全体として際立った部分に欠ける作品ではある。しかし、この作品にもどことなく漂っている閉塞感は、ネガティヴなかたちで時代を反映しているようでもあり、興味深い。陰湿な復讐をねちねちと時間をかけて実行してゆくサディスティックな森番ステファノの容貌や、猟銃を担ぐしぐさがムッソリーニを彷彿とさせるといううがった見方もあるが、果たしてソルダーティによるこの俳優の起用と演技指導に、そのような意図が込められていたのかどうか。わたしには疑わしく思えるのだが、むろんありえない話ではない。

■ 『Le provinciale』51

モラヴィアの小説を映画化したもので、ソルダーティ自身がこれを自分の最高傑作と考えていたとも言われる。戦後に撮られた作品で、描かれる時代も、映画が作られたのとほぼ同時代を描いたものと考えてよく、したがって、一般にはカリグラフィスムの作品には数えられないはずである。

クラウディア・カルディナーレ演ずるヒロイン、ジェルメーヌが、なにやら思いつめた表情で家を飛び出し、質屋へ向かう。彼女はそこで宝石のついた指輪を売ろうとしたのだが、それがただのイミテーションの宝石だとわかり、うなだれて帰ってくる。ジェルメーヌは、彼女の夫と、もう一人いかにも品のなさそうなマダムと、自宅で会食をするのだが、その間もずっと思いつめた顔をしていたジェルメーヌは、何を思ったか、横に座っていたそのマダムを、手に持っていたフォークでいきなり突き刺す。マダムに命の別状はなかったが、ジェルメーヌの夫はわけがわからず、うろたえる……。

こんな風に映画は衝撃的なシーンとともに始まる。ジェルメールの夫同様、観客にも、最初は事態がまったく飲み込めない。続く回想シーンが少しずつ謎を解き明かしてゆくのだが、そこだけ見ると、この映画の構成は、ブレッソンの『やさしい女』のそれと似ていなくもない。ただ、違うのは、『やさしい女』では、回想の主体となるのが、妻の行動が理解できずに苦しむ夫だけだったが、この映画では、回想の主体が複数存在することだ。回想中心に映画は進んでいくのだが、その回想の語り手が次々と変わってゆくのである。一見トリッキーにも思えるこの語りに最初は驚くが、これが実に自然に、また効果的に使われており、ヒロインの最初は異常とも思えた行動の意味が徐々に明らかになるにつれて、見るものをぐいぐいと物語に引き込んでゆく。

金持ちと結婚して玉の輿の生活をすることを夢見る田舎娘が、結局はぱっとしない大学教授と結婚する。そこに悪魔のような女が近づいて来、娘の欲望とフラストレーションに付け込んで、ただならぬ道へと引きずり込んでゆく。イタリア版『ボヴァリー夫人』とでも呼べそうな内容の、下手をすればただの下品なメロドラマになりかねない物語を(フランスではこの映画は不当にも「愛を売る女」という扇情的なタイトルで公開された)、いわば力技で、非常に見事に、そして上品に映画にしていて、最後はちょっと泣ける話になっている。悪くない。ぜんぜん悪くない。

見たのはこの3作だけ出し、最高傑作との呼び声も高い『Piccolo mondo antico』もまだ見ていないので、性急な判断は控えたいが、今回見た作品だけから判断しても、マリオ・ソルダーティという監督は、到底無視できる存在ではないし、少なくとも、レナート・カステラーニなどよりは、よほどわたしの好みに合っていることはたしかである。日本ではネオリアリズム作品に注目が集まる一方で、正当な評価を得ることなく忘れられていったイタリアの映画監督が少なくない。ソルダーティはそんな作家たちの筆頭だったといってもいいだろう。彼以外にも、発掘すべき作家たちがきっとまだまだ埋もれているはずである。続けて探し出してゆきたい。

△上に戻る

Masaaki INOUE. All rights reserved.