| ハンセン病問題の歴史と現在

わが国のハンセン病政策の誤りを認めた2001年の熊本地裁判決は、国民の大きな関心を呼んだ。しかし、当時の連日にわたるメディアの報道ぶりからすれば、最近のこの問題についての報道の少なさは、きわめて対照的である。熊本判決でハンセン病問題が「解決」したかのような印象を受けがちであるが、それはまったくの誤解である。端的に言えば、厚生労働省は判決確定後に日弁連法務研究財団に依託して、裁判では争点とならなかった数多くの問題も含めた歴史的な事実検証作業を行っている【1】。また、療養所に入所せずにひっそりと隠れるように生きてきた元患者の方々への補償は、今も未解決の懸案事項として残っている。こういった問題は、マスメディアに取りあげられることが非常に少ない。

日本のハンセン病問題には、「終わったもの」として片づけることのできない数多くの史実や論点が含まれている。それは、日本の近代医学史、あるいはもっと広く世界の医学史のなかであらためて考え直さなければならないような大きな問題ばかりである。

1 医療倫理史という観点から見た日本のハンセン病問題

近代医学の歴史を振り返ると、医療の倫理は、大きな――しばしば悲劇的な――事件、事例をきっかけにして大きな変化を遂げてきたことがわかる。例えば、第二次大戦中にナチスドイツの軍医たちが行った数々の悲惨な人体実験がニュルンベルク裁判で処断され、これが患者の権利、今日でいうインフォームド・コンセントなどの確立につながった。1967年に行われたクリスチャン・バーナードによる最初の心臓移植は、翌年のハーバード大学による脳死基準の策定につながった。またナンシー・クルーザンという遷延性植物状態の患者に対する延命処置をめぐる病院と家族の争いは、延命処置を受けずに自然に死をむかえる権利を米国連邦最高裁判所が認めるという結果をもたらした【2】。

(1)「不合理」な隔離政策の継続

隔離政策の不合理さについてはこれまでも多く論じられ【3】、国家賠償訴訟の最大の争点でもあった。感染症対策としての隔離(quarantine)は、古くから行われてきたし、今日でも法定伝染病のように、本人の意思に関わらず強制隔離される場合がある。ただし、それは次のような二つの倫理原則を考慮してのことである。

a 自律性の尊重

患者の自己決定権が尊重されるべきだという原則

b 無危害

感染症については、当人のみでなく、第三者への危害が防止されるべきだという原則

隔離は患者の基本的人権の一部を制限することだから、隔離の必要性や条件、効果などを十分に検討して行われることが望まれる。最も理想的なのは、隔離が医学的に見て唯一の実効的な手段である場合に、そのことを患者自身が理解して「自らの意思で」隔離を受け入れることである。それが困難で、第三者への大きな危害が予測される場合に限り、本人の意思を超えた隔離、つまり強制隔離が行われる、というのが倫理的に筋の通った考え方である。

いうまでもなく、a「自律性の尊重」のような考え方は、隔離政策が始まった頃の医療界には希薄だった。しかし、1970年代には米国からインフォームド・コンセントや自己決定権の学説が日本に紹介され始めたのだし、そもそもハンセン病の患者が権利保護を求めて運動を起こしたのは、それよりずっと前の1950年前後のことだった。しかし、らい予防法の廃止は1996年にまでずれ込んだ。もっといえば、今日にいたるまで、生命倫理・医療倫理のテーマとしてハンセン病問題が取りあげられたことは非常に少ない。この問題を、患者の自律・自己決定権の尊重という医療倫理の最も基本的な観点から捉えることが、今もって十分に行われてはいないのである。

一方、b「無危害」という原則については、日本で隔離政策が始まった頃には、ハンセン病の効果的な治療法もなく、第三者への感染予防の観点から隔離が実効的な処置だったということもできるかもしれない。当時は欧米諸国でも隔離政策がとられていた。それでも、犯罪者を扱うかのようなわが国での隔離の方法――「無らい県運動」が象徴する、しらみつぶしに患者を探し出しては療養所に送る強制隔離――は、患者本人の尊厳や利益を顧慮したものとは到底いえず、きわめて不適切なものであった。さらには、感染力が低いことがほぼ確実となり、また効果的な治療法が利用可能になったことで、隔離の合理性がなくなったにも関わらず、なおも隔離政策が改められなかった。国家賠償訴訟で認められたのはこういった点についての国と国会の過失責任であった。

(2)「断種」政策

日本の隔離政策の不合理さについてはこれまでも多く論じられ、国家賠償訴訟の最大の争点だったともいえる。しかし、倫理的にはこの他にも大きな論点がある。

その一つは、生殖の権利についての問題である。ハンセン病が遺伝病であることが否定されたのちも、「患者が子供をつくらない方がよい」という考え方が、ハンセン病医療関係者の間でかなり一般的に抱かれていた。その理由として挙げられていたのは、妊娠中や育児中に親から子供へ感染するおそれがある、ハンセン病への偏見から、縁故者や養育院に引き取ってもらうことが難しい、成長したとしても希望のある人生が望めない、といった理由だった。

当時、子供をつくらせない手段としては2つの異なった考え方があり、ハンナ・リデルなどキリスト教系の私立療養所関係者は、「性分離」つまり男女を別々に療養させ、性交渉を持たせないように主張したのに対し、光田健輔ら日本のハンセン病専門医らは、不妊手術(「優生手術」)を施した上で男女の同居を認めるべきだと主張した【4】。いうまでもなく、「性分離」の背後には、中絶を罪悪と見なすキリスト教の道徳観があったのだろうが、一方の「優生手術」を主張した日本のハンセン病専門医らには、男女の同居を認めることによって患者の不満を抑えたいという、療養所の「治安維持」の意図があった。「優生手術」だけではなく、療養所では妊娠した女性患者に対して中絶が行われた。日本人は一般に中絶に寛容とされているが、このことは、法律で認められないままに優生手術が行われたこと(1915〜48年)、および遺伝病でないにも関わらず優生保護法でハンセン病を理由にした「優生手術」や「中絶」が公認されたこと(1948年以降)に現れている。「優生手術」、「中絶」を罪悪視する欧米文化と比べて、わが国では胎児の権利や子供の権利への顧慮が弱く、生かすことのできたはずの生命――母子の接触を注意深く管理すれば母子感染も防げたであろう――を奪うことを疑問視する意見が弱かった。この他に、倫理的にはより大きな問題を含む「嬰児殺」――つまり、生まれた子供に適切な保護を与えずに死なせたケースがあったともいわれる。この点については今後の検証が待たれる。

(3)致死的な懲戒検束

もう一つ、きわめて重大な問題点といえるのが、ハンセン病患者への懲戒検束である。1916年に、旧・癩予防法(法律第11号、1907年制定)が改められ、ハンセン病療養所の所長に対して懲戒検束権が与えられた。これは、裁判の手続きを経ずに、所長の裁量によって患者に懲罰を与え、拘束する権限である。これを受けて、全国の療養所に患者の監禁施設(「監禁所」、「監房」等と呼ばれた) が設けられた。これらの監禁施設では、一定期間患者を監禁し、食事の量を減らす(減食)といった「罰」が与えられた。しかし、戦前の指導的な療養所関係者のなかには、そのような通常の監禁だけでは不十分だという強い意見があった【5】。彼らはハンセン病療養所内に刑務所を設置することを主張したが、これはすぐには実現せず、その代替策として群馬県吾妻郡草津町の国立ハンセン病療養所栗生楽泉園に建造されたのが、特別病室いわゆる「重監房」である。重監房は、単なる一療養所の懲罰施設ではなく、日本のハンセン病医療全体の懲戒検束制度のなかで、「最高刑」を与える「国家施設」として設置された、ということができる。

この問題が、米国等、患者への厳しい隔離政策を採った諸外国と比較しても特異といえるのは、懲戒検束が法律のもとに、公的に、かつ非常に厳しいものとして行われた点にある。つまり、法規を逸脱した行為や私刑の類いとして、ハンセン病患者に暴力が振るわれたというのではなく、正式な法律の定めの下で厳しい懲戒検束の制度が運用されていたという点に注意すべきである。以下は、日本の懲戒検束規定の主な特色である。

- 懲戒検束規定を法律に明文化した。

- 裁判を受ける権利を与えなかった。

- 医療従事者に患者を懲罰する権限を与えた。

- 減食、監禁という、病気療養と完全に矛盾する懲罰を行った。

- 栗生楽泉園・特別病室(「重監房」)において、きわめて劣悪な環境の独房に患者を監禁し、高い頻度で死に至らしめた。

- 重監房において、積極的な医療行為を行わなかった。

- 監禁への恐怖心を患者管理に利用した。

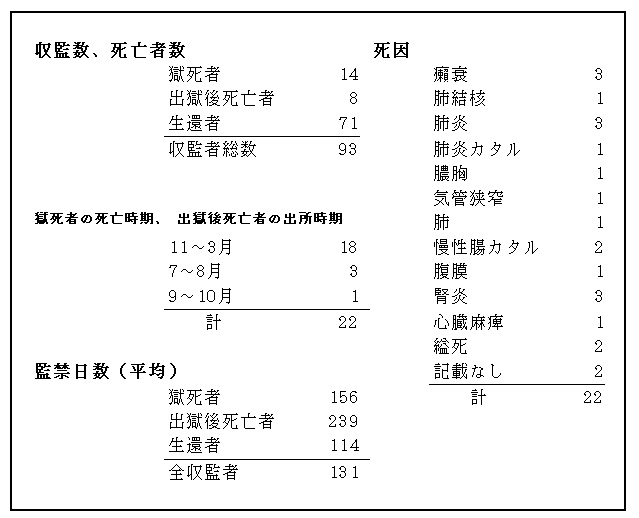

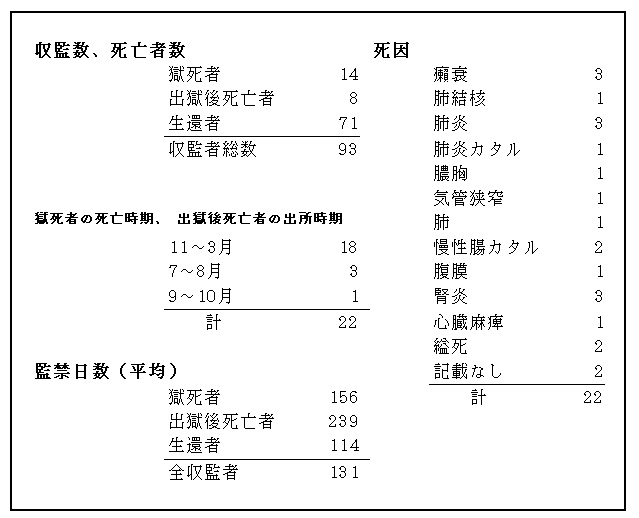

重監房は、1938年の12月24日に竣工した。建物全体が高さ4メートルほどの厚いコンクリート壁に囲まれ、内部には8室の監禁室があった。重監房での監禁の実態について1947年にメディアが報じ、国会(衆議院厚生委員会)でも議題となった。これによりこの年で運用が終わっているが、当時の記録(特別病室収容簿)には、1939年から1947年までの8年間で93名が収監されたことが記されていた【6】。注目すべきなのは、そのうち死亡したとされる者が22名に上ることである(表)。収監中に内部で死亡した者(獄死者)が14名、監禁中に衰弱して出所後に死亡したとされる者(出所後死亡者)が8名である。獄死者の死亡時期、および出所後死亡者が出所した時期を季節別に見ると、22名中18名について、11月から3月までの冬期に集中している。このことは、監禁が特に冬期においては過酷な条件であったことを示している。監禁室は、それぞれコンクリート壁で囲まれた区画内に置かれていたが、屋根は監禁室の部分にのみ設けられていて、その周囲は露天にさらされていた。冬にはこの区画に雪が積もり、白根山東斜面中腹という立地条件による低温と、建物の構造による採光の悪さのためにその雪が融解せず残ったと考えられる。さらに、逃走を防ぐ目的で土台が低く作られていたために、地面からの冷却も厳しく、冬期の監禁室はかなりの低温状態になったことが推測されるが、暖房設備は一切なかった。遺体を運び出した人の話によると、遺体を霜が覆い、床に凍りついて引きはがすのに苦労したこともあったという。

このような過酷な環境にも関わらず、監禁日数は長期に及び、全収監者の平均で131日に達する。死に至らしめるような厳罰を与える運用がなされていた実態が、これらの記録によって明らかであろう。表には、記録に記載のあった死因をそのまま転記している。「特別病室」という名称の通りに、内部には診察室がしつらえられていた。しかし、そこに医師が立ち入って治療を行ったことはまったくなかったという。ただ看護師が時折処置をするのみで、患者への食事の運搬などは、患者に任された作業であった。医師は衰弱してゆく患者の治療をすることもなく、ただ運び出されてくる監禁者の死亡を確認するのみであったという。

(4)占領地での患者処遇

日本は、かつて韓国併合を行っていた際に、半島西南端にあるソロクト小鹿島という孤島に、ハンセン病療養所を建設した。当時の韓国には、日本の場合と同様に、外国人篤志家(宣教師でもあった医師ら)の手になるハンセン病治療施設がすでに作られていた。しかし朝鮮総督府は欧米人によるハンセン病対策を嫌い、自国方式のハンセン病政策を施行したのだった。この小鹿島では、日本の重監房設置の一年前、1937年に独居監房が作られた。国内での実態も悲惨なものだったが、韓国での断種と監禁もまた筆舌に尽くしがたいものがあったようである。悲惨な実態の一端が、最近ようやく被害者の語りによって明るみに出てきているが、それによると、日本人職員による患者への暴行と、「懲罰目的の断種手術」が行われていたらしい【7】。監禁や暴力による死者が出たことは確かなようだが、それがどの程度の数にのぼるのかは手元に資料がない。

いうまでもなく、韓国・小鹿島では、日本による皇民化政策が大きな「負の原動力」として働いた。創氏改名、日本語の強要、あるいは宮城遙拝、日の丸掲揚のような文化政策のもとで発生した悲劇――こうした問題への不服従を理由にした懲罰や暴行――も多々あったといわれる。つまり、当地の患者たちは、この病気によって受ける迫害に加えて、自分たちの言語や名前、文化を奪われるという二重の意味での尊厳の喪失を味わったのである。日本統治下で韓国の患者らが受けた被害については、これまで日本から公式な謝罪も補償もされておらず、今後に残された大きな課題となっている。

2「負の遺産」を前にして

「倫理」と「歴史」の関係は微妙である。今日とは社会情勢も価値観も異なっていた時代の出来事を、今日の価値観で評価することは不可能だという議論もある。しかし、歴史上の大きな出来事を、今日の私たちとは何の関連もないかのように位置づけるのでは、将来への教訓は得られない。そもそもハンセン病問題は、つい最近まで不適切な法制度が存続し、社会的差別は今なお解消されていないという、「今日の問題」である。本稿を執筆した本年11月にも、国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園を抱える熊本県の温泉地のホテルが、同園の元患者の宿泊を拒否するという事件があった。

「負の遺産」の継承ということでは、ヨーロッパが先進地域といえる。戦争犯罪に対する時効が撤廃されたり、アウシュビッツ収容所が世界遺産に登録されるなど、風化させずに負の歴史遺産を継承してゆこうという動きが様々に見られる。しかし、実はヨーロッパにおいても、このように「倫理」という視点から近現代史の検証が始まったのはさほど古い話ではなく、ナチスドイツやその協力者の犯した犯罪の検証や、その語り継ぎに大きな関心が向けられたのは、比較的最近のことであるという【8】。

一方、米国について「負の遺産」というと、広島・長崎への原爆投下についての議論が想起される。特に1995年に、国立スミソニアン航空宇宙博物館が企画した米国初の原爆展が米国議会や在郷軍人会などの圧力で中止に追い込まれたことが記憶に新しく、今なおこの問題を冷静に振り返ることの難しさを内外に知らしめた【9】が、その一方で、先日亡くなった二十世紀の米国を代表する哲学者ジョン・ロールズが、戦後五十年に際して「原爆投下は不正だった」という内容の論文を発表して話題になった【10】。これは、戦時下でも成り立つはずの倫理原則を提示して、当時の状況下での原爆投下と日本各地への無差別爆撃は「すさまじい道徳的な悪行」であったと、冷静に評価する内容であった。

米国も、かつてハンセン病患者に対する強制隔離政策を採っていた。その象徴ともいえるハワイのモロカイ島・カラウパパ半島のハンセン病療養所は、モロカイ島の先住民から接収した土地に設置された。現在、この療養所は国立の歴史公園にもなっており、訪問者は「土地を奪われた先住民」と、「病気によって故郷を失ったハンセン病患者」という、二重の悲劇が交錯した歴史を学ぶことができるようになっているという。

私たち日本人は、過去の不幸な出来事を水に流し、忘れ去ろうという文化のなかで生きているとしばしばいわれる。しかし「当時の価値観や社会情勢では致し方がない」という「免責」は、過去に起こった出来事を振り返って検証することを困難にしてしまう。不愉快で、痛みを伴う作業ではあるが、二十世紀の悲劇をあらためて冷静に振り返り、継承してゆく努力は、二十一世紀の大きな知的課題にほかならない。私たちの足元にあるハンセン病問題は、こうした観点から永久に問われ続けるべき教訓を多く含んでいる。

文献

【1】 議事録等が日弁連法務研究財団のホームページで公開されている。(http://www.jlf.or.jp/work/hansen_kaigi.shtml)

【2】 G.ペンス著、宮坂道夫・長岡成夫訳『医療倫理 ―よりよい決定のための事例分析―』、みすず書房、(1)2000年、(2)2001年

【3】 Watts J. Japan's government compensates leprosy patients for isolation policy. Lancet. 2001;357(9268):1599. ほか。この記事のように、Lancet誌は折に触れて日本のハンセン病問題の推移を報じている。

【4】 光田健輔『回春病室 ―救ライ五十年の記録―』、朝日新聞社、p. 51−55、1950年

【5】 上掲書、p.203−206、 1950年

【6】 栗生楽泉園患者自治会「栗生楽泉園特別病室真相報告」1947年9月5日。『栗生楽泉園患者50年史』栗生楽泉園患者自治会、p. 497−507に採録

【7】 滝尾英二『朝鮮ハンセン病史 ―日本植民地下の小鹿島―』、未來社、p. 171−191、2001年

【8】 徐京植、高橋哲哉『断絶の世紀 証言の時代 ―戦争の記憶をめぐる対話―』、岩波書店、p. 40−52、2000年

【9】 M.ハーウィット著、山岡清二監訳『拒絶された原爆展 ―歴史のなかの「エノラ・ゲイ」―』、みすず書房、1997年

【10】 J.ロールズ著、川本隆史訳「原爆投下はなぜ不正なのか?」、『世界』1996年2月号所収、p. 103-114

表 重監房監禁者の死亡について

特別病室収容簿抜き書きより(出典:文献6)。死因についてもそのまま転載した。 |