OREI BDP-M2 mdf-ver ���[�W�����t���[ �}���`�t�H�[�}�b�g 3D�Ή��u���[���CDVD�v���[���[

�f�����

�]���̖ڈ��F

���������i�匆��A���邢�͌ÓT�j

���̓x�A�u�͂Ăȃ_�C�A���[�v����u�͂Ăȃu���O�v�Ɉړ]���܂����B�f�U�C�����X�}�[�g�t�H���ɑΉ�������̂���ȖړI�ł��B�������Ȃ��Ă��A�Â��T�C�g�ɃA�N�Z�X����ƁA�V�����u���O�̊Y���L���Ƀ��_�C���N�g�����ݒ�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���Ɉӎ�����K�v�͂���܂��A�f�U�C���������ԕς�����̂ōŏ��͋�����邩������܂���B�O�̂��߂ɁA�V�����A�h���X�������Ă����܂��B

https://pop1280.hatenablog.com/

2020�N12��25��

SF�����A�Ƃ�킯�������E��ɂ����r�e�ł���������肾�Ǝv���̂́A���̓Ǝ��̐��E�ςɓ���ނ܂ŁA�Ƃ������A�����ɕ`����Ă��鐢�E�𑽏��Ƃ��M���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂łɂǂ����Ă����Ԃ��������Ă��܂��Ƃ��낾�B���Ԃ��t�s���Ă���Ƃ��A�V�ƒn���t���܂ɂȂ��Ă�Ƃ��A�펯���ꂵ�����������ݒ肾���Ȃ�܂������A���̐��E��`�ʂ��邽�߂Ɍ������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��悤�ȐV���ꂪ���X�ƌJ��o����Ă���ƁA�o�����ł܂��������ɂȂ�B���{���Ȃ�܂������A�p��̌����ł��������r�e������ǂݎn�߂��Ƃ��́A���̍��ܗ��͂��Ȃ荂�����̂ɂȂ�ƌ����Ă����B

���͍���Љ��f�恁�������A����ȋߖ�����ɂ�����i�Ȃ̂ł��邪�A�K�����{��œǂނ��Ƃ��ł���B

�R�j�[�E�E�B���X�w�����C�N�x(Remake, 1994)�w���͊���ɓ���܂���x �Ȃǂ̍�i�œ��{�ɂ��t�@���̑�������SF��ƃR�j�[�E�E�B���X�ɂ��SF�����B

2020�N10��10��

�n�����̉f�悪������̕��w�ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��ɂ��ẮA���łɂ��낢�댤������Ă���ɂ������Ȃ��i���Ȃ݂ɁA�����Łu�n�����̉f��v�Ƃ����̂́A�T�C�����g�f�悪���̐������ɂ߂�ȑO�A1910�N����������܂łɎB��ꂽ�u�v���~�e�B�u�v�ƌĂԂ��Ƃ��ł��悤�f��̂��Ƃł���((���̎����̉f������ՂɁu�v���~�e�B�u�v�ƌ`�e���邱�Ƃ́A����������肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ����Ƃ͗������Ă������ł���B))�j�B

20���I�����̏����Ƃ����̑����́A�܂����܂ꂽ����̉f������傹��͈����ۂ��������Ƃ��đ����Ƃ��������Ȃ�����A���̐V��ɂ͒��ڂ��Ă������A���ړI�E�ԐړI�ɉe�����������Ă������̂����Ȃ��Ȃ������͂��ł���B�_�u�����ŏ��̉f��قł��郔�H���^���̐ݗ��ɂ����������((���̊�ẮA���ǁA�������邱�ƂȂ��I���B))�W�F�C���Y�E�W���C�X�Ȃ�A�w�����V�[�Y�x��w�t�B�l�K���Y�E�E�F�C�N�x�������ɂ������ē����̃T�C�����g�f��̉e�������Ȃ��炸�Ă����Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

�v���[�X�g�̂��̒���ȁw����ꂽ�������߂āx�ɂ́A���p�E���y�E�����ɂ��Ă̋L�q�ɂ͂��ӂ�Ă��邪�A�f��ɂ��Č��y�����̂͑S�҂�ʂ��Ă������R�x�����ł���A�ނ��f��ɂ��ĕ����Ă����l���͌����ă|�W�e�B���Ȃ��̂ł͂Ȃ������悤�Ɏv����B����ł��A�����̐l���A�v���[�X�̏����Ɖf��Ƃ̊Ԃɂ͐[���W������ɈႢ�Ȃ��Ǝw�E���Ă���((�Ⴆ�A���c���u���̊ԟ[ ���� �v���[�X�g�Ɖf��̌�����₢���� ���� �v���Q�ƁB))�B��͂�f��ɑ��Ă͔ے�I�������ƌ����郔�@�[�W�j�A�E�E���t�ɂ��Ă��������Ƃ������邩������Ȃ��B�ꌩ�A�f��Ƃ͂��܂�ւ��Ȃ������ȃJ�t�J�ɂ��Ă��A�ނ����A�ǂ��ŁA���������̂����A���L��莆�Ȃǂ��肪����ɏڍׂɒ��グ���{��A�J�t�J�̏����ɉf�悪�^�����e���������Ɠ��ݍ���Ř_���������������{�ł��|��Ă���B

�Ƃ͂����A�f�掩�̂��e�[�}�Ƃ��������́A�킽���̒m�����A�ق�̂킸������������Ă��Ȃ��B���̒��ł��ł����ڂ��ׂ���i�ł���Ȃ���A��ʂɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ��悤�Ɏv�����i���A�L�v�����O�́u�~�Z�X�E�o�T�[�X�g�v(1904) �Ƃ����Z�҂ł���B

���h���[�h�E�L�v�����O�Ƃ����Ύ������w�w�W�����O���E�u�b�N�x�łƂɖ������B�������A�A���n����̃C���h���A�t���J�ʼn߂������o�����������f���Ă���ނ̏����́A�Ƃ��ɒ鍑��`�I�ȃi�V���i���Y�����w�E����邱�Ƃ�����A�ߔN�͌h������邱�Ƃ������Ȃ��Ă����B���{�̈�ʂ̓ǎ҂ɂ́A�L�v�����O�͂������������C���[�W����Ȃ��A����ɗL���������ۂɂ͂���قǓǂ܂�Ă��Ȃ���Ƃ̈�l�ł������ƌ����Ă����B�킽���̋L���ł́A���{�ŃL�v�����O�������炩�ĕ]������n�߂�A���邢�͍Ē��ڂ���n�߂�̂́A1990�N�����낤���B���̍��ɁA��g���ɂ́w�L�v�����O�Z�ҏW�x�ƁA�{���w�X���u�o�x���̐}���فv�̈���Ƃ��ăL�v�����O�̒Z�҂��W�߂��w�F��̌䓰�x���قړ����ɏo�ł���Ă���B����ŃL�v�����O�̓ǎ҂��}�ɑ������킯�ł��Ȃ��Ǝv�����A�L�v�����O���w�W�����O���E�u�b�N�x�̍�Ƃ����ł͂Ȃ����Ƃ́A���̍����珙�X�ɔF������n�߂��̂ł͂Ȃ����낤���B

�N�㏇�ɕҎ[����Ă����g���ɂ̒Z�ҏW��ǂ߂Έ�ڗđR�Ȃ悤�ɁA�L�v�����O�̒Z�҂́A�����͂킩��₷���ă��[�_�u���Ȃ��̂ł������̂ɁA����ɂȂ�ƋZ�I�I�œ���ȍ앗�ւƕς���Ă䂭�B����̓���ȍ�i�́A�ꌩ�P���Șb�Ɍ����āA���̎��A�[���Ӗ����B����Ă��āA���x���ǂݒ����Ȃ��Ƙb�̊j�S���ǂ��ɂ���̂������킩��Ȃ��Ƃ��������̂������A���������Ӗ��ł́A�ǂݎ��I�ԍ�i�ł��邩������Ȃ��B�������A���w�ʂɂ͌���̓���ȍ�i���Ƃ�킯�l�C������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ��Ƃ��킽������Ԏ䂩���̂́A���̎����̃L�v�����O��i�ł���B�{���w�X���L�v�����O�̒Z�҂��W�߂��u�o�x���̐}���فv�p���̈���w�F��̌䓰�x���A�L�b�v�����O�̌���̓���ȍ�i������W�߂����̂ł������B

���āA�����Ŏ��グ�����u�~�Z�X�E�o�T�[�X�g�v���܂����̌���̍�i�Q�ɑ�����Z�҂̈�ł���B40�y�[�W���炸�̍�i�̒��Ō���Ă���悤�Ɍ�����̂́A�ꌩ�������Ȃ��b�Ɏv����B�{�[�A�푈����̓�A�t���J�A����ł���q���r����Ԃ��~��A���܂��܍ĉ���m�l�ƃP�[�v�C�ݘe�̑Ҕ���Řb���Ă���Ƃ���ɁA�����ЂƂ�̒m�l�����̗F�l��A��Č����B�S�l�́A�v���o�b�������Ȃ���A�Ƃ��ɏ�k�������A�Ƃ��ɋc�_�����킵�����B�I舂ȓǎ҂Ȃ�A�����ʼn������ɂȂ��Ă��邩���C�Â����ɁA�������ꂾ���̘b���Ǝv���ēǂݏI����Ă��܂���������Ȃ��B����̊j�S�ɂ���̂́A��l�̊C�R�R�l�̓����ł��������B�J���[�Ƃ����l���̓�ɖ��������H�����ł���̂����A�L�v�����O�͂��̂��Ƃ��A��X�̂Ȃ��ɉB���悤�ɁA�����ĕ\�ʂɕ����яオ�点�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂݂̂ɁA�����̋Z�H�̌�����₵�Ă���悤�ɂ�������B���̒Z�҂��~�X�e���[�ƌĂԂ��Ƃ��ł��邾�낤���A���̃~�X�e���[�ɂ����Ắq��r�̉����ǂ��납�A�܂��q��r���ǂ��ɂ��邩��T�蓖�Ă邱�Ƃɂ����A�����̓ǎ҂͈��J���邾�낤�B�������A���̓�͌��lj�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���i���傤�ǁA�o��l���̈�l���Ō�Ɏv�킹�Ԃ�Ƀ|�P�b�g������o������̂Ђ�̒��ɂ͉��������Ă��Ȃ��悤�Ɂj�B

�������A����ȏケ�̕���̏ڍׂ���邱�Ƃ͂�߂Ă������B�Ƃɂ������ɂ�����̓~�X�e���[�ł���A�܂��͓ǂ�ł��������̂���Ԃł���B���̒Z�҂ɂ��ẮA�Ⴆ�A�f���B�b�h�E���b�V���w�����̋Z�@�x�̂Ȃ��Ō����ȉ�����I���Ă���A��������������� �œǂނ��Ƃ��ł���B�킽�������ꂱ��Ɖ������K�v���Ȃ����낤�B�����A�ŏ��Ɍ������悤�ɁA���̒Z�҂͑n�����̉f���`���������Ȃ���i�̈�ł���A���̓_�ɂ��Ă����͊ȒP�ɐG��Ă��������B���������A���̍�i�����グ���̂́A���ꂪ����������ł���B

���b�V�̉���ł��A���ꂪ�f������鏬���ł��邱�Ƃ͂قƂ�ǐG����Ă��Ȃ��B�f��͂����܂ł����̕���̂Ȃ��Ŏg���Ă��鏬����ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B�������A�L�v�����O�͂��̒Z�҂̂Ȃ��ŁA�����B�e��t��]�A��d�ʂ��Ƃ������f��̕\�ʓI�ȋZ�@�ł͂Ȃ��A�f��̑��݂Ɋւ��{���𑁂��������ɕ�������ɂ��Ă���Ƃ����Ă����B

���̏����̂Ȃ��ʼnf��́A�T�[�J�X�����̏o�����̈�Ƃ��ēo�ꂷ��B����̎���ݒ肪���m�ɂ��Ȃ̂��킩��Ȃ����A���̏����������ꂽ�̂�1904�N�A���e�I�ɂ��{�[�A�푈�i1902�N�ɏI���j���ゾ�Ƃ������Ƃ��l����ƁA1902�A3�N���ƍl���Ă����Ă������낤�B�����~�G�[���Z��ɂ��f��̔�������͂��ł�10�N�߂����o���Ă��邪�A��A�t���J�Ƃ����Ӌ������䂾�Ƃ������Ƃ�����̂��낤���A���̒Z�҂̂Ȃ��ŕ`�����f��́A���܂��ɐV��Ȍ������Ƃ��Ă̖��͂������Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B�p�f�B���g���w�ɓ��}��Ԃ������Ă���V�[���ł͑O�ɂ����ϋq���̂��������Ƃ����G�s�\�[�h�ȂǁA�܂�Ń����~�G�[���Z��́w��Ԃ̓����x�������ϋq�̔������̂܂܂ł���A�f��́u�{�������Ƃɍ���Ă���v�Ƃ����Z���t���A�f��Ƃ������f�B�A�����̍��͂܂��V�N�ȋ����ƂƂ��Ɏ~�߂��Ă������Ƃ��f�킹��B

�u�~�Z�X�E�o�T�[�X�g�v�ɉf�悪�o�ꂷ��̂́A���ꂪ���Ղ��߂������ɂȂ��Ă���ł���B���̕���́q��r�̒��S�ɂ���l�����B�J���[�������ނ�4�l�̓o��l���̘b��̂Ȃ��ɓo�ꂷ�邾���ŁA���̏�ɂ͂��Ȃ��̂����������H�O�ɂƂ�����̍s���̂Ȃ��ŁA�f��͏d�v�ȈӖ��������ďo�Ă���̂ł���B�P�[�v�^�E���̃T�[�J�X�����̏o�����̈�Ƃ��āu3�y�j�[�Ō�����̍��̃j���[�X�v�Ƃ����Z�҃j���[�X�f�悪��f����Ă����̂����A���B�J���[�͖��ӂ��̉f������邽�߂����ɂ��̃T�[�J�X�����ɒʂ��Ă����Ƃ����̂ł���B���B�J���[�ɂ͍Ȃ������̂����A4�l�̉�b����A�ނ͂ǂ���炱�̏����̃^�C�g���ɂȂ��Ă���~�Z�X�E�o�T�[�X�g�Ƃ������S�l�ƒj���̊W�ɂȂ��Ă����炵���B�����āA���̖��̃j���[�X�f��ɂ́A���D���Ă����q�̂Ȃ��ɋ��R�~�Z�X�E�o�T�[�X�g���ʂ��Ă����̂ł���B�f��̂Ȃ��ɍ��ݍ��܂ꂽ�ޏ��̗l�q�́A4�l�̒��̂ЂƂ�ɂ���Ď��̂悤�Ɏ��Ɉ�ۓI�Ȍ��t�Ō���Ă���B

�u���ꂩ��h�A���J���āA��q���~��Ă��āA�|�[�^�[���ו�������ā\�\�܂�Ŗ{���݂�������B�����\�\�����A������Ƃ���Ⴄ�̂́A�q�Ȃ��猩�Ă�ƁA��������������Ă���l�����܂肱�����ɋ߂Â�������ƁA���Ă������A�����Ȃ��ʂ���������܂����Ă����������ȁB�c�c�|�[�^�[����l�o�Ă��āA���̂����납��\�\�����Ȏ�܂������āA����낫��낵�Ȃ���\�\�������~��Ă����̂����̃o�T�[�X�g�̏��������Ă킯���B�ꖜ�l�̒��ɂ������Ă��̕������͂킩�邳�B�������ɂ���ė��ā\�\�܂������������Ɍ������Ă��\�\�v���b�`���[�h���������悤�ɁA�ڂ������Ă��Ȃ��悤�Ȋ�ł܂����������������Ă�B�ǂ�ǂ�����Ă��āA�Ō�ɉ�ʂ��炷�����Ə������܂����\�\���傤�ǁ\�\�������ȁA�낤�����̏�Œ��˂�e�݂����ɂ��c�c�v

���B�J���[�́A���̉f��̂Ȃ��Ɍ����~�Z�X�E�o�T�[�X�g���A�ޏ��̎������A������T���Ă���̂��ƐM������ł����Ƃ����B������A�ނ͜߂��ꂽ�悤�ɖ閈�ɂ��̉f������ɍs���Ă����̂ł���B����A�����ɔޏ��ɉ�ɍs���Ă����ƌ������ق���������������Ȃ��B

���̒���ɔނ͎��H���Ă��܂��̂����A���̂Ƃ��ɔނ���������t���܂��A�Ȃ�Ƃ���߂��Ă��ĕs�g�ł���B

�u���͎E�l��Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃ����͊o���Ă��Ă���I�@�����o�`���Ă���6�T�Ԍ�ɍȂ͎Y��Ŏ��B���Ȃ��Ƃ������܂ł͉��͌��ȂȂv

�u���Ȃ��Ƃ������܂ł́v�Ƃ͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��B�Ƃ���Ƃ���̏����p���ڂ����Ă䂭�����ɁA�Ђ���Ƃ�����~�Z�X�E�o�T�[�X�g�͂�������ł���̂�������Ȃ��A���邢�͎E����Ă���̂�������Ȃ��A�Ƃ����v���Ă���B���Ƃ���A���B�J���[���A�f��̂Ȃ��Ɉ�u������ꂽ�i���O�́H�j�ޏ��̎p�����ɁA�������悤�ɃT�[�J�X�����ɒʂ��Ă������Ƃ��[���ł���B

�������A����͒P�Ȃ鐄���ɉ߂��Ȃ��B�������A���̏����̂Ȃ��ŕ`����Ă���f��ɂ͂ǂ����s�g�ȉe������̂��m���ł���B�������d�v�Ȃ̂́A�L�v�����O���A�f��̃g���b�L�[�Ȃ�������G�X�I���ʂł͂Ȃ��A���������̂܂܃t�B�����ɍ��ݍ��ނƂ��������~�G�[���I���ʂ��A�����ɑ����Ă��邱�Ƃł���B�����ɂ̓A���h���E�o�U���ɂ��f��̑��ݘ_�I���A���Y���ɒʂ�����̂�����ƌ����Ă�������������Ȃ��B�t�B�����ɒ蒅���ꂽ�l�Ԃ̑��݂́A�f�悪��f����邽�тɔے肵�������������������Đ��X�����f���o�����B

���������ɁA�L�v�����O���`���f��ɂ́A�ǂ������L���Y���Ă�����B�ǂ�قǃC�L�C�L���Ă��悤�ƁA�����Ɏʂ��Ă��錻���͂��łɑ��݂��Ȃ��B�ꍇ�ɂ���ẮA�����ʂ肷�łɎ���ł�������B�f��͂���Ȏ��҂������ĂыN�������̂ł�����B�l���c���F�ӂ��Ɍ����Ȃ�A�u���҂̏����v�Ƃ��Ẳf��Ƃ������ƂɂȂ낤���B���̈Ӗ��ł́A���̏����̓r�I�C�E�J�T�[���X�́w�������̔����x���͂邩�ɗ\�����Ă���ƌ����Ă�������������Ȃ��B

����قǑ����i�K�ŁA�f��̂��̂悤�ȓ������������āA����������̌`�ŕ`������i�Ƃ����̂͋ɂ߂ċH�������ɈႢ�Ȃ��B����Ƀ~�X�e���A�X�ȏ����Ƃ��Ă����Ȃ薣�͓I�����A����ɉ����āA�����ɐ��E�ɓo�ꂵ������̉f�悪���Ɉ�ۓI�ɕ`����Ă���Ƃ����_�ŁA�L�v�����O�̂��̒Z�҂́A�����t�@�����f��t�@�����K�ǂƌ����Ă������낤�B

���̒Z�҂͐�ɋ�������g���ɂ́w�L�v�����O�Z�ҏW�x�̒��Ɏ��߂��Ă��āA����ɓǂނ��Ƃ��ł���B

���āA���̂�����ŁA���B�J���[�́i�Ƃ������w�I�Z���x�j�̃Z���t��^���āA���������Ƃ��悤�B

�u���Ƃ͒��ق���̂݁v

2020�N9��18��

�A�����J�f�悪�n�߂���n���E�b�h�ō���Ă����Ǝv���Ă���l�͑������낤�B�������A���ۂ́A�A�����J�̉f��Y�Ƃ��n���E�b�h�Ɋ��S�Ɉڍs����̂�1910�N��̏��߂ɂȂ��Ă���ł���A����܂ł̓A�����J�f��̑啔���͓����ō���Ă����̂ł���B

�Ⴆ�A�c�E�v�E�O���t�B�X���n���E�b�h�Ɉڂ�Z�ނ悤�ɂȂ�̂�1912�N�ɂȂ��Ă̂��Ƃł���B�ނ��o�C�I�O���t�Ђ����߂�̂́A���̒����1913�N�ł��邩��A1908�N�Ɋēf�r���[���Ĉȗ��A�O���t�B�X���o�C�I�O���t�ЂŎB������i�i���̐���500�{����Ƃ�������j�̑啔���́A�n���E�b�h�ł͂Ȃ��A�����J�����ŎB���Ă����킯�ł���i�����Ƃ��A1909�N������A�O���t�B�X�͒P���I�ɂł͂��邪�A���łɃJ���t�H���j�A�ł̎B�e���n�߂Ă����̂ŁA�o�C�I�O���t����ɃO���t�B�X���n���E�b�h�ŎB�e�����Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ�((���A���[�E�s�b�N�t�H�[�h�剉�́w�����i�x(1910) �̓J���t�H���j�A�ŎB�e���ꂽ��i�̍ŏ��̈��ł���B))�j�B

�n���E�b�h�Ɉڂ�O�ɃO���t�B�X���������i�̃��P�n�ׂĂ݂�ƁA�f�r���[��́w�h���[�̖`���x�̓R�l�e�B�J�b�g�B�ŎB��ꂽ�悤�����A�j���[���[�N�ŎB�e���s��ꂽ���̂���͂菭�Ȃ��Ȃ��B�����āA�j���[�W���[�W�[�B���B�e�n�ɂȂ��Ă�����̂��ӊO�ɑ������Ƃɂ��C�Â��B�T�C�����g�����̃A�����J�f��ƃj���[�W���[�W�[�Ƃ̌��т��Ƀs���Ƃ��Ȃ��l���������낤�B�������A�j���[�W���[�W�[���������P�n�ɑI�ꂽ�̂͋��R�ł͂Ȃ��̂ł���B

���������A�������g�[�}�X�E�G�W�\�������E���̉f��J�����A�L�l�g�X�R�[�v�����A1893�N�ɐ��E���ƂȂ�f��X�^�W�I�q�u���b�N�E�}���C�A�r��z�����̂��A���́A���̃j���[�W���[�W�[�̃E�G�X�g�I�����W�̒n�������B

�O���t�B�X�ƃG�W�\���́A�ق�̈�u�ł��邪�o����Ă���B1907�N�A�G�W�\���̉f���Ђ��j���[�W���[�W�[�̃t�H�[�g���[�Ɂw��̑�����~���āx���B�e���ɗ���̂����A���̉f��Ŕo�D�Ƃ��ď��剉�����̂��A�����B�����Ⴋ�O���t�B�X�������̂ł���B�o�D�Ƃ��Ă̍˔\�͂��܂�Ȃ��������A���Ƃ��Ɩڎw���Ă����Ȃ������O���t�B�X�́A���̒���Ƀo�C�I�O���t�Ђɓ��Ђ��A�ēƂ��Ă��̍˔\��������Ȃ��������Ă䂭���ƂɂȂ邾�낤�B

�t�H�[�g���[�́A�N���ɕx�ދu��f�R��ǁA���X�Ƃ������\��L���ȕ��i�́A�Ƃ��Ɉٍ�����钆���̓s�ɁA�Ƃ��Ƀ��r���E�t�b�h�̊���X�ɂ����������邱�Ƃ��ł����B�������A�n�h�\���������Ńj���[���[�N����ڂƕ@�̐�Ƃ����n�̗�������A�����͉f��̎B�e�ɂ͂܂��ɂ����Ă��ł������B�₪�Ă��̓y�n�ɂ̓G�W�\���ȊO�̂��܂��܂ȉf���Ђ������Ă��邱�ƂɂȂ�A�t�H�[�g���[�͂܂������Ԃɉf��̓s�ƂȂ��Ă䂭�B1910�N�ɂ� Champion Film Company �ɂ���Ă����ɍŏ��̉f��X�^�W�I�����Ă��A�₪�Ă��̑��̉f���Ђ�����ɂÂ����BMGM ��Q�O���I�t�H�b�N�X�̃��[�c�̈����������ƌ�����B�O���t�B�X���o�C�I�O���t����ɂ��̃t�H�[�g���[�Ő������̍�i���B�e���Ă���i�L���Ȃ��̂ł́w�₵���ʑ��x��w�s�b�O�E�A���C�̏e�m�����x�j�B

1918�N�܂łɂ�11�̉f��X�^�W�I�����̒��ɗ������Ă����Ƃ����B�����������}���������ɁA�ˑR�C���f�B�A����������A������E�l�҂�����������A�������悤�Ȓǂ������������s����悤�ɂȂ�i�������f��̒��ł̘b�����j�A���̏Z�������͂��������˘f�����낤�B�����������ɁA�B�e���́A�������哹��W�A���܂��܂ȎG�p��G�L�X�g���ȂǁA�v���Ă��݂Ȃ��ٗp�̏Z���ɒ�����̂ł��������B�����ĂȂɂ��A���X�̉f��X�^�[���������̒���K��Ă������Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��B���X�R�[�E�A�[�o�b�N����E�B���E���W���[�Y�A���A���E�s�b�N�t�H�[�h����A���E�M�b�V���ȂǂȂǁc�c�A���������▋�̃X�^�[�������B�e�ɖK��A���̂��������Ŏp������ꂽ�Ƃ����B

�������A����Ȏ���͂��������͑����Ȃ��B�J���t�H���j�A�̗z�����f��B�e�ɓK���Ă��邱�Ƃ��킩��ƁA�f���Ђ͎��X�Ɛ��C�݂ɋ��_���ڂ��n�߂�i���̉f��Y�Ƃ̑�ړ��ɂ́A�����ɂ���ĉf��Y�Ƃ�Ɛ肵�Ă����G�W�\���̎x�z���瓦��邽�߂Ƃ����̂��A�傫�ȗv���̈�ɂȂ��Ă����j�B1911�N�ɂ͂��łɃl�X�g�[���E�X�^�W�I���n���E�b�h�ōŏ��̉f��X�^�W�I�����ĂĂ���A�O���t�B�X�����N�ɂ͂���ɕ���ăn���E�b�h�Ɉڂ�Z�B�����ɑ�ꎟ���E���ɂ��ΒY�s���i�ΒY�̓X�^�W�I���x����G�l���M�[���������j��X�y�C�����ׁi�C���t���G���U�j�̉e���������A1918�N�ɂ̓j���[�W���[�W�[�͂��͂�f��̓s�Ƃ��Ă͒���Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă����悤���B

���̂悤�ɁA�킸��10�N�قǂ̒Z���Ԃł͂��������A�T�C�����g�����̃A�����J�f��ɂ����āA�t�H�[�g���[�͊ԈႢ�Ȃ��f��̓s�������B�������A�����̂��Ƃ��ǂ�قǂ̐l���o���Ă��邾�낤���B

2020�N7��24��

�z���X�E�}�b�R�C�wI Should Have Stayed Home�x(38)

�勰�Q����̃n���E�b�h�ŁA�f��ēɂȂ閲�j�ꂽ�N�ƁA�����̌����Ȃ����D�u�]�̏����o��A�Ō�̃`�����X�������Ē����Ԃ̃_���X�E�}���\�����ɏo�ꂷ��c�c�B

�����̂悤�ȃ_���X�E�}���\����ʂ��Ď�҂����̊�]�Ɛ�]��`�����q�n���E�b�h�����r�w�ނ�͔p�n�����x(35) �́A�z���X�E�}�b�R�C���A�ŏ��n���E�b�h�Ŕo�D��ڎw���A�₪�ċr�{�������n�߂����ɓ����A�C�f�A�����ɂ��āA��ɏ����ɏ�����������i���B���̏����́A�̂��ɃV�h�j�[�E�|���b�N�ēɂ���ăW�F�[���E�t�H���_�剉��1969�N�ɉf�扻����邱�ƂɂȂ�i���̎��ɂ́A�}�b�R�C�͂��łɖS���Ȃ��Ă����j�B���̉f��͓��{�ł��w�ЂƂ�ڂ����̐t�x�Ƃ����^�C�g���Ō��J����b��ɂȂ����B���쏬���̕�����������|�o�Ă���A�ǂ�ł���l���������낤�B�������A�}�b�R�C��������A���̏����̂������ƂŁA��͂�n���E�b�h���e�[�}�ɁwI Should Have Stayed Home�x(38) �Ƃ��������������Ă��邱�Ƃ́A���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B

�wI Should Have Stayed Home�x�i�u���͉Ƃɗ��܂��Ă���ׂ��������v�j�Ƃ́A�Ȃ��R���i�Ђ̊O�o���l���Ԃ̂��Ƃ��w���Ă���悤�Ɏv����^�C�g�������A�������Ⴄ�B�u�� "Home"�v�Ƃ́A����Ƃ������͌̋��̂��Ƃ��w���Ă���ƌ����Ă����B���̏����̎�l���̐N�����t�́A�암�̌̋����o�ăn���E�b�h�ɂ���Ă��A�o�D�Ƃ��Đ������邱�Ƃ��Ȃ���A���͈����ۂ��o���K���[�Ƀ��i�Ƃ��������Ɠ������Ă���B�����l�̃��i���܂����D��ڎw���Ă��鏗�D�̗����B��l�͗��l���m�ł͂Ȃ��A�o��̂悤�ȁA���邢�͓����ړI��ڎw���ē����Ă��铯�u�̂悤�ȑ��݂ł���A�݂��̐����ɂ͂��܂�[���ւ��Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂����A�i�C�[���ȁi���m�ȂƂ����Ӗ����܂߂āj((�����t�͂�������������������̂Ƒf�p�ɐM������ł���悤�ȐN�����A�����Ċ����̈����l�Ԃɂ͕`����Ă��Ȃ��B���ꂾ���ɁA�n���E�b�h�̃p�[�e�B�ɔނ����i�ƈꏏ�ɏ��҂��ꂽ�Ƃ��A���l�̒j�����l�̏��Ɛe���ɂ��Ă���̂����đ呛�������ʂ́A�l�퍷�ʂ̍��̐[�������������Đ��X�����B))�N�����t�ƁA�����ƌ����I�ŃV�j�J���ȃ��i�Ƃ́A�Ƃ�����s���Η�����B

����́A���D���Ԃ̍ٔ��ŁA���i���ٔ����Ɍ������Ĕl���𗁂т������Ƃ����������Ŕޏ������ڂ���A���i�ƃ����t���Z���u�̏W�܂�p�[�e�B�ɏ��҂����Ƃ��납��n�܂�i���̏��D���Ԃ̓��i�ƃ����t�̋��ʂ̗F�B�ŁA�G�L�X�g���̎d���ł͐H�ׂĂ����������������߂ɑߕ߂��ꂽ�̂������B�ޏ��͂��̌�Y��������E�����A�����t����������������̖��Ɏ��E����j�B�����t�́A���̃p�[�e�B�Œm�荇�����n���E�b�h�Ɋ炪�����Z���u�̃}�_���ɋC�ɓ����A�ޏ���ʂ��Ă����ɂ��o�D�Ƃ��Đ����ł�����̂Ǝv�����ށB���i�́A����ȂɊÂ��͂Ȃ��ƌx�����邪�A�����t�͎���݂��Ȃ��B�₪�āA�ޏ��������ʂ�A�}�_���͔ނ�o�D�Ƃ��Đ���������C�Ȃǂ��炳��Ȃ��A�N���̃n���T���ȗ��l�Ƃ��Ă��ɒu���Ēu�������������Ƃ������Ƃ��ނɂ��킩���Ă���i���������̏������f�扻����Ă����Ȃ�A���̃j���t�H�}�j�A�b�N�̖��́A�w���Ɓx�̃A���E�o���N���t�g���܂��ɂ����Ă��������낤�j�B�Ƃ��������A�����t�͍ŏ����炻��Ȃ��ƂɎ����ł����X���Â��Ă��Ȃ���A��]�ɂ������ċC�Â��Ȃ��ӂ�����Ă����ƌ������ق���������������Ȃ��B���̏����́A�n���E�b�h���̂̕��s��`���Ă���Ƃ��������A�n���E�b�h�Ƃ��������l������Ȃӂ��ɑ������Ă������Ƃ��Ȃ��Ȃ��̐����͂ŕ`���Ă���B

����A���i�̂ق��́A�����t���������������ƒm���Ă��āA�����������肵�Ȃ����������邪�A������Ƃ����āA����Ŏd�������炦��킯�ł͂Ȃ��B�ޏ��́A���グ��v������n���E�b�h�̘J���g���^���ɂ��₪�Ċւ���Ă䂭�̂����A��������ǁA����Ƃ��������ʂ��c��������ނ�̂����ɏI���B���i�̕����A�c���������Ȃ����ɁA�����t�ȏ�ɉ����̂��������łۂ���Ɛ܂�Ă��܂������Ȋ낤��������B

�쒆�ɓo�ꂷ��r�{�ƃq���i�}�b�R�C�̕��g�ƌ����Ă��������݁j�������悤�ɁA�ނ�̂悤�ȃn���E�b�h�̃G�L�X�g���̑��݂���l���ɂ��ď������`���ꂽ�̂́A�����炭���ꂪ���߂Ăł������i�쒆�ŁA�E�܂����V�����ăn���E�b�h�̋r�{�Ƃ̎d������߂��q���́A�ނ�̂悤�Ȗ����̃G�L�X�g������l���ɂ����A�N�����������Ƃ̂Ȃ������������̂��ƌ����Ă������A���ǔނ��A�n���E�b�h�̂Ȃ��ő����Ă䂫�A�n���E�b�h�̐^����`���������̂��ƂȂǔ��ΖY��Ă��܂��j�B

�E�B���A���E�E�F���}���́w�X�^�A�a���x���B���Ęb��ɂȂ����̂͂��̏�������������N�O�̂��Ƃł���B���̃^�C�g���̒ʂ�A�����̐V�l���`�����X������Ńn���E�b�h�̃X�^�[���D�ւƏ��l�߂Ă䂭�f�悾�B�������A���̉A�ŁA�����̂܂����Ă������[��o�D�����̂��ƂȂǁA�N���o���Ă��Ȃ��B���������Ӗ��ł́A����́w�X�^�A�a���x�ɕ`����Ȃ������n���E�b�h�̉e�̕�����`�������̗��Ԃ��̏����ł���ƌ����Ă������B

�ނ��A���ƂȂ��ẮA�ނ�̂悤�ȑ��݂�`��������͖����ɏ�����Ă���A�f��ɂ��Ȃ��Ă���i�v�����܂܂ɏグ��ƁA�W�F�[���Y�E�G�����C�́w�u���b�N�E�_���A�x�A�f�C���B�b�h�E�����`�́w�}���z�����h�E�h���C�u�x�A�X�蓌�́w�G�L�X�g���x�ȂǂȂǁj�B���̈Ӗ��ł́A���̏����͔��\�����̑N�x�����Ȃ��炸�����Ă��܂��Ă���A�Ⴆ�i�T�j�G���E�E�F�X�g�́w�C�i�S�̓��x�ȂǂƔ�ׂ�ƁA���������P���ɂ����邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����ł��A30�N��̃n���E�b�h�̉�����������ۂɒm���Ă����Ƃ����������̂Ȃ�ł͂̎�G��ƌ��������̂͂��������Ɋ�������B�t�B�b�c�W�F�����h��w�~���O�E�F�C�Ƃ͔�ׂ�ׂ����Ȃ����A���̎���̃n���E�b�h�Ƃ��̎��ӂ̕��w�ɋ�����������̂Ȃ�A��ǂ��Ă����ׂ���i�̈���낤�B

�z���X�E�}�b�R�C�������������ŁA�f��t�@���ɗL���ȍ�i�Ƃ��Ă͑��Ɂw�����ɕʂ�̐ڕ����x������B���̍�i�̓W�F�[���Y�E�M���O�j�[�剉�ʼnf�扻����A�t�B�����E�m���[���̌ÓT�ƂȂ��Ă���B���Ȃ݂ɁA�S�_�[���́w���C�h�E�C���EUSA�x�ɂ́A�o��l���̈�l�����̏����̕����ǂރV�[�����o�Ă���((�x���i�[���E�G�C�[���V�b�c�������悤�ɁA�ނ̓A�����J�ł����t�����X�ŕ]������Ă����̂�������Ȃ��B))�B

�}�b�R�C�̓n���E�b�h�ŋr�{�ƂƂ��āA�����Ă��͏o���������ŒW�X�Ǝd�������Ȃ��Ă����i�u���j���@�[�T���̂��߂ɁA�N��15�{��20�{�r�{���������v�j�B���̒��Ő����Ȃ���O�Ƃ��Ĕނ����Ԃ�{�C���o������i�Ƃ��āA�Ƃ�킯���I�[���E�E�H���V���Ƃ�2�{�i�w�S�r�W���x�w���E��ނ̘r�Ɂx�j�ƁA�j�R���X�E���C�́w���X�e�B�E�����x�������Ă������B

2020�N4��21�� �h���E�����B�w�w���X�g���g�X�x

�h���E�����B�w�w���X�g���g�X�x(Herostratus, 1968) ����

�h���E�����B���B�����B��̒��Ҍ��f��B���J�����قƂ�Ǘ������ꂸ�A���炭�Y�ꋎ���Ă��܂��Ă������A�ߔN�ɂȂ��Ď���ɍĕ]�������܂��Ă���B

����͂����Ė����ɂЂƂ����A�f��́A��l���̎�҂������閳�Ӗ��Ńo�J�o�J�������t�I�s�����A����Ƃ������h���}���Ȃ��_���_���ƌ����Ă䂭�������i����̃A�i�[�L�[�Ȗ\����Ղ�����Ă���ƁA�L���[�u���b�N�́w���v�������̃I�����W�x�ɉe����^�����̂ł͂Ƃ����������Ȃ�����j�B����Ƃ͈ꌩ���W�ɁA�f�ГI�ŃV���[���ȃC���[�W���A�S�҂�ʂ��ĕ��o����̂����F�ł��邪�A�J��Ԃ��o�ꂷ�鍕�߂��܂Ƃ������̃C���[�W��A�s�ӂɑ}�������푈�̃��m�N���f���ȂǁA�����A��҂̈Ӑ}���ǂ��ɂ���̂��킩��Ȃ������������B�������A�悭���������A60�N��C�M���X�̃��X�g�E�W�F�l���[�V�����̐S�ە��i�𑨂�����i���Ƃ͌�����B

�f��Ƃ��Ă͕s�o���ȕ��������X����A�ދ��ȍ�i���Ƃ͎v���̂����A���̍��A�l�X�ȍ��Ɍ���͂��߂Ă����u�V�����f��v�̃C�M���X�łƂ��āA�Ȃ��Ȃ������[���͂���((�W���b�N�E�����F�b�g�̓����̃C���^�r���[�̒��ł�������ƈ��p����Ă���B))�B�����Ƃ��A�k�[���F���E���@�[�O�Ƃ������́A�A�����J���E�j���[�V�l�}�̂����̍�i�i���{�Ńq�b�g������i�ł͂Ȃ��A�����ƒn���ȓ����I��i�A�Ⴆ�A�E�[���E�O���Y�o�[�h�́w�P���[�}���x�̂悤�ȁj�Ȃǂ̕��ɋ߂������̂�������B

�h���E�����B�͂��̌�A�����J�ɓn�邪�A1987�N�Ɏ��E�B����̃}�C�P���E�S�T�[�h���A�w���E���@���x�w�X�y�[�X�E���@���p�C�A�x�Ȃǂɏo��������A1992�N�Ɏ��E���Ă���B���̉f��̓��e���l����ƂȂ�Ƃ��s�g�ł���B

���Ȃ݂ɁA�w���X�g���g�X�Ƃ́A�Ñ�M���V�A�̎Ⴂ�r�����ŁA�u�����̖���s�ł̂��̂Ƃ��ė��j�Ɏc�����߁v�ɁA�G�t�F�\�X�̃A���e�~�X�_�a�ɕ��������ƂŒm����B�G�t�F�\�X�s���́A�ނɎ��Y��鍐�����݂̂Ȃ炸�A�ނ̖�����j���疕�E���邱�Ƃ����߂��i�L�^���E�Y�j���A�������č����ނ̖��O�͌㐢�̐l�ɒm���Ă���B

2020�N4��12��

�s��e�͂̂Ȃ��t

�W�������}���[�E�X�g���[�u

�����ŁA�w�z���S�x�i�u�����ɂ͎q�����������Ȃ��v�j�́A13�N�O�ɃE�����X�̃V�l�}�e�[�N�Ō������̓��ȗ��A������f��̒��ł����Ƃ��D�ꂽ�����̉f�� �ile plus sonore�j�ł��葱���Ă���B1933�N�Ƀh���C���[���������������̌��t�ɁA�A�~�[�R((�W�����j�E�A�~�[�R�B�w�v���O��x�w�x���g���b�`�̕��g�x�Ȃǂ̋r�{�ƂƂ��Ēm����B���g���f���Ƃł������B))�ƃx���g���b�`�ȊO�́A����̃C�^���A�̉f���Ƃ����͂Ƃ����������X�����ق��������B

�u���A���X�e�B�b�N�ȋ�Ԃ����o�����Ƃ���̂Ȃ�A�����ɂ��Ă������w�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̕��͂������Ă���ԁA�����ŏ�����̂��������A�G���x�[�^�[�̚X�鉹��A�ނ����ŘH�ʓd�Ԃ����Ă�L�[�L�[�Ƃ������A�s���ɂ̎��v�̉��A�����܂鉹�c�c�Ȃǂ����ɓ����Ă���B�킽���̕������͂�ł���ǂ��ڌ����Ă���̂��A���Ɍ������ĕ��������Ă����l�̒j�ł͂Ȃ��A�����I�Ńh���}�e�B�b�N�ȏ�ʂ������Ȃ�A���������l�X�ȉ����܂����݂��n�߂邾�낤�B���̃h���}�e�B�b�N�ȏ�ʂƂ̑ΏƂŁA�����̉��͏ے��I�ȈӋ`�����тюn�߂邩������Ȃ��B���Ƃ���A�����̉����̂ĂĂ��܂����Ƃ͐������̂��낤���c�c�B�^�̃g�[�L�[�f��ɂ�����A�^�̘b�����idiction�j�Ƃ́A�{���̕����̒��ɂ���m�[���[�N�̊�ƑΉ�����悤�ɁA���ʂ̐l�����ɂ���Ęb�����A���ʂ̓���I�Ȍ��t�ɂȂ邾�낤�c�c�B�v

�����������̎Ⴂ�f���Ƃ����������ς�A�����̉f��Ɏ����̎v�z�⎩���̂����ۂ��Ȉӌ����˂����݁A�U�f���ĐN���ivioler�j���Ɓi�܂�Ȃ����P�������u���q�g��`�A�L���̎�@�⎑�{��`�Љ�̃v���p�K���_�̎g�p�j�A���邢�͏������邱�Ɓi�R���[�W���Ȃǁj������l���Ă��鍡�A�h���C���[�̌��t�Ɏ����X���悤�ł͂Ȃ����B

�u�f���}�[�N�̍�ƃ��n�l�X�E�u�E�����Z���́A�|�p���q���_�ɂ���ĉ�������`���r�ƒ�`���Ă���B�܂��Ƀs�b�^���̒�`�ł���B�`�F�X�^�[�t�B�[���h�́A���́i�X�^�C���j���q�v�z���܂Ƃ��ߕ��r�Ƃ݂Ȃ����B������܂��V���v���Ő��m�Ȓ�`�ł���B�������A���̈ߕ��͂��܂�ڗ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�f���炵�����̂́A���ꎩ�̃V���v���Ő��m�Ȃ��̂ł���A���������Â���̂́A���̕��̂����e�Ƃ҂�����g�ݍ��킳��āA��̂ƂȂ��Ă��邱�Ƃł���B���܂�ɂ������܂������āA���ӂ�����������̂ɂȂ��Ă��܂��ƁA����͕��̂ł��邱�Ƃ���߁A�}�j�G���X���ɂȂ��Ă��܂��c�c�B�v

�u�f��i���ꂪ�|�p��i�ł���Ȃ�j�̃X�^�C���Ƃ����̂́A���Y���ƃt���[�~���O�̌��ʁA�F�N�₩�ȖʂƖʂ̋���W�A���Ɖe�̑��ݍ�p�A�J�����̌v�Z���ꂽ�����A�ȂǂƂ��������X�̍\���v�f����Ȃ�Y���ł���B�����̂��Ƃ��A�ē���ނɕ����Ă���\�z�ƌ��ѕt�����āA���̉f��̃X�^�C�������肷��̂ł���c�c�B�Ƃ͂����A�킽���́A�Z�p�X�^�b�t�A�J�����}���A�J���[�S���Z�t�A���䑕�u�ƂȂǂ��y�Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A���̏W�c�̒��ŁA�ē͂�͂�슴�̌��ł���˂Ȃ炸�A��i�̔w��ɂ���ނ������A����҂̌��t�������ɕ������A��Ə�M���قƂ��点�A�����̐S�����āA����������̂ł���B

�ȏオ�A�킽���̗�������f��ē̏d�v���Ƃ��̐ӔC�ł���B�v

�u������őދ��Ȏ��R��`�̌��������ɁA������̐��E���A�z���͂̐��E�����݂��邱�Ƃ��������ƁB���̐��E�̕ϗe�������Ȃ�����A�ē͌����̐��E�ւ̃R���g���[���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐V���ɍ�蒼���ꂽ���E�͂˂ɁA�ϋq���F�߂邱�Ƃ��ł��A�M���邱�Ƃ��ł�����̂ł���Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ۂւƌ������ŏ��̐��i�K�́A�I�����T���߂ɏ��z�����邱�Ƃ��d�v�ł���B�ϋq�ɃV���b�N��^����̂ł͂Ȃ��A�ϋq��V�������ւƏ��X�ɓ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�u���ꂼ��̎��́A�����̓� voie�i�� voix�H�j���܂�ł���B�����ɂ������ӂ�������ׂ��ł���B�����Ăł��邾�������̓��i���H�j��\������\���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̌`���A�����̃X�^�C�������ɁA�����̌��E���������Ă��܂��̂͂ƂĂ��댯�ł���c�c�B���ꂱ�����A�킽�����{���ɂ�낤�Ǝ��݂Ă������Ƃł���B�܂�A�����̍�i�����ɁA�܂��ɂ��̊��A���̕���iaction�j�A���̐l���A���̎�肾���ɒʗp����X�^�C�������o�����Ƃł���B�v

�u�f��ɂ����ẮA�ЂƂ̓��_���l�̖��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���_���l�ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�v

�h���C���[�����ɁA�J���[�f��i�ނ̓J���[�f��̂��Ƃ�20�N�ȏ�l���Ă����j���A�L���X�g�ɂ��Ẳf��i���ƂƁA�����_����`�̋N���ɑ���A�����Ȕ��t�j����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ́A����ꂪ���܁A�^�̛��ɂ����l���Ȃ��Љ�ɐ����Ă���̂��Ƃ������Ƃ��A�v���N�������Ă����B

�i�u�J�C�G�E�f���E�V�l�}�v1968�N12�� 207��((�se�Lcrits�t par Jean-Marie Straub & Danie`le Huillet �ɍĘ^�B))����ٖ̐�j

2019�N12��24��

����̏��A���C�[�Y�E�u���b�N�X�͒����ƒ��荇���B�ޏ��͎��@��������O���A�~���̎���ɐg�����˂点�A�����̑O�ǂɉԊJ���B�����Ă�����������Ă��s�����悤�ȏ������ɂ���āA�q����r�q�c���r�q�Ƒ��r�Ȃǂ��Љ�ɉۂ��A�͂Ȃ��m�b�ɑ��āA���C�Ƌ��C�̈����������邱�Ƃ�錾����B

�ޏ�����x�ł������҂́A�ޏ��̂��Ƃ������ĖY��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ޏ��͌���̍ł��D�ꂽ���D���B�Ȃ��Ȃ�ޏ��͌Ñ�̒����̂悤�ɁA���̊O�ɂ��邩��c�c�B�ޏ��͉f��B�e�̒m���ł���A�B�e���ʂ̍ł����S�Ȃ鉻�g�ł���B�ޏ��͎��g�̂����ɁA�f�悪�T�C�����g�Ō�̎���ɍĔ���������������̂�̌����Ă���B���Ȃ킿�A���S�Ȏ��R���Ɗ����ȒP�����ł���B

���C�Y�E�u���b�N�X�͋����ׂ������тő��݂���B�ޏ��͂��̓�̉f��i�w�p���h���̔��x�Ɓw�˗��̏��̓��L�x�j�ŁA��̂悤�ɖ��������B

���̋���ׂ����͂́A�K���{���A�j�[���Z�����A�u���M�b�e�E�w����������đ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ޏ����o�ꂷ���A�X�N���[���͈����A�����V�[�c����]�I�ȕ��i�A�댯�ȑ��z�A�ʂĂ̂Ȃ����s���Ɖ����B�ޏ�������Ɩڂ�ῂ�ł��܂��̂��B�֏��i�������W�[�k�j�A�Ă̖�b�A�q���̂悤�ȏ��A�����鏗�A����̓K���{�̂悤�ȋȐ��ł͂Ȃ��A�����̐^�������Ȕ��Ȃ̂��B

���C�[�Y

�����e

���Ȃ��̖�

�ڂ��̖���

���˂�g�ɗ��Ԃ�

��̃V�[�c��ᰂɂ���ڂ��̖���

���C�[�Y

�ЂƂ�킫�ɂ��鏬���ȑ��z

�N�����Ȃ��Ȃɂ��Ȃ��ꏊ���班���͂Ȃ��

���Ȃ��̎w�̂�������

����

�`�����ӂꂠ���Ă���@�����ď�

�^���W�̉f��ق�

�ςݏd�˂���ڂ���̌Ǔ�

����

����ꂻ����

�ł����y�̂悤�Ȋ�

�Â����炩�ȑ��͂��

�����ċ��������́@��

���Ȃ��̐���

�ڂ���̏����Ȗ���������

2019�N11��15��

�w�����ɂȂ�Α��l�x������1/2

���B���Z���g�E�~�l���w�����ɂȂ�Α��l�x(Two Weeks in Another Town, 1962)

�~�P�[���E�\�A���B�w�f�����Y �f95�x(Dellamorete Delatore)

�I�^�J���E�o�[�u���w�R�p���b�p�̃��}���X�x(Romance pro kridlovku, 1967)

���`�I�E�t���`�w�r��̏��Y�x(I quattro dell'Apocalisse, 1975)

�G���N�E�u�����x���N�w�����g�i�J�C�x(Valkoinen peura, 1952)

�T���E�n���E�L���|�[�w�����E�s���E ���� �h�����q�J���t�[�x(The Prodigal Son

2019�N11��8��

�i�_���E���s�h�w�c�t�����t�x������

�i�_���E���s�h�w�c�t�����t�x(Haganenet, 2014)

�e�C�E�K�[�l�b�g�w�x�ߊC�x(China Sea, 1935)

�}���R���E�Z���g�E�N���A�w�ʖ@���哖��x(The Show-Off, 1926)

2019�N10��14��

�����E�g���G���w���ꂪ�N�̐l�����x ����1/2

�����E�g���G���w���ꂪ�N�̐l�����x(Ha�Nr har du ditt liv [This Is Your Life], 1966)

�E�B���A���E�E�F���}���w�l���̌�H�x(The Beggars of Life, 1928)

�W���Z�t�E���[�W�[�w�\�͂̊X�x(The Lawless, 1950)

�t�����N�E�^�g���w�S�ݓX�x(Love 'Em and Leave 'Em, 1926)

�G�h���[�h�E�T�U�[�����h�w�`���r陑叫�x(It's the Old Army Game, 1926)

�J�����X�E�T�E���w�]���A���w���J�x(La prima ange�Llica, 1974)

2019�N9��24��

�i���j�E���C�w�c���͒N�̂��̂��x(Le quattro giornate di Napoli, 1962) ������

�i���j�E���C�w�J�t�F�E�G�N�X�v���X�x(Cafe�L Express, 1980) ����1/2

�܂��S�̑��������ς茩���Ȃ����A���̊ēƂ͂��������t�������Ă݂���肾�B

2019�N8��23��

�W�������s�G�[���E���b�L�[�w���ق��ǂ�x(L'albatros, 1971)

�

����A�ɂ��������̐����������W�������s�G�[���E���b�L�[�ē��A��r�I�����ɁA�wSolo�x�ɑ����Ă��̗���ŎB������i�ŁA�wSolo�x���l�A�剉�����˂Ă���B���b�L�[�{�̔����̌���ł���B

�x���E���̍߁i�Ƃ����Ă��A�\�s���Ă����x���ɑ��鐳���h�q��F�߂��Ȃ����������̕s���ȏ����������̂����j�œ�������Ă����j�i���b�L�[�������Ă���j���E�����A��A�ɂ܂���ĕǓ`���ɑ����Ă���Ƃ��납��f��͎n�܂�B���̕ǂɂ́A�ԋ߂ɔ������I���̌��҂̃|�X�^�[���\���Ă���B�j�͒ǂ��肩��g���B���Ă������ɂ��܂��o���������U�����āA�ޏ���l���ɓ��S�𑱂���B���̏����I���ɏo�n���Ă��鐭���Ƃ̈�l�̖��������Ƃ����W�J�͂����������肪���Ȃ��̂ŁA�q�b�`�R�b�N�́w��O���S�ҁx�̂悤�ȍ�i���v���o����������̂����A���b�L�[�͂��̓�l�̊Ԃɂ����Ȃ���������������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����B

���̗U�������������ɁA�I����ɏo�n���Ă��閺�̕��e�i���R�ȎЉ�̎�����搂��Ă���j�ƁA�ނƑΗ����Ă��闧���ҁi�Y�Ɖ���i�߂ėT���ȎЉ�����Ɩ��Ă���j�[�[���́A�E�������ǂ�������肫���Ă邱�Ƃ��₪�Ă킩���Ă���̂����\�\���̓�l�̐����Ƃ̏X�������Q�[�����n�܂�A���M���Ă䂭�B�`������A����������Ȃ藐�\�ɐ����I�����ւƌ��т��邱�̐��}���������ɂ����b�L�[�炵���B�����P�ɐ����Ƃ�o�ꂳ���܂����Ƃ��������ł͂Ȃ��A�܂��ɂ��̍�i���B��ꂽ�����̃t�����X�̎Љ������������Ă���Ƃ������X�������A���̍�i�Ɍ��炸���b�L�[�̍�i�ɂ͂���i����͓����ɁA�ނ̉f����t�����X���O�̊ϋq�ɂ͕�����Â炢���̂ɂ��Ă��܂��Ă�����̂����j�B���͂ɒ�R���������Ŕƍߎ҈�������A�ǂ��l�߂��Ď��\�����ɂȂ��Ă䂭��l���̓{��́A���b�L�[���g�̓{��ł����낤�B���ꂪ���̍�i�ɒʒꂷ��G�l���M�[�ɂȂ��Ă��āA������̂̋���łi���̉f�悪�B��ꂽ���A68�N�͂���Ȃɉ����L���ł͂Ȃ������j�B

���̕�������ɒj�Ɏ䂩��Ă䂭����ŁA�j�͍Ō�܂ŕʂ̏��i�p�[�e�B�ň�u�������������̖����m��ʖ��j�Ƃ̗������Â���B�悤�₭�����܂ł��ǂ蒅�������A�l���̏��͒j�̓����������邽�߂Ɏ��皙�ɂȂ��ĕ߂܂�B���̂܂܍������邱�Ƃ��o�����̂ɁA�j�́A�����Ă����Ȃ����̏��������ɁA�ٌ�m���ČY�����ɏ�荞��ł䂭�B�������A����悭�����~���o���A�ꏏ�ɌY�����̕ǂ̏���Ă���Ƃ���ŁA�j�͎�������͂܂�Ă��܂��B��������̓W�J�����R�Ƃ�����B�K���X����̊Ď���̒��ŁA��l�͑S���ɂȂ��āA�O�l���̒��ŃZ�b�N�X������̂ł���B���ɂƂ��ẮA����͈��̍s�ׂ������̂�������Ȃ����A�j�ɂƂ��Ă͂�����܂��Љ�ւ́A���͂ւ̍R�c�ł���A����ł����Ȃ������̂��낤�B���̒j���̈ӎ��̃Y�����Ȃ�Ƃ����߂����B

����ɒj�͎ˎE����A���������Y���ɂȂ��Ă��ꂼ��ǂ��͂���ŕʁX�ɗ������đ��₦��B�ǂɓH���������A�I����̃|�X�^�[�̊�ʐ^��Ԃ����߂�V���b�g�ʼnf��͏I����Ă���B�u���ق��ǂ�v�Ƃ����^�C�g���́A�����炭�A�n��ɗ����ė͂Ȃ����������̒����̂����{�[�h���[���̓����̎�������ꂽ���̂��낤�B�A�z�E�h���͑������R�ɉH�������Ƃ��ł����A�������Ēn��ő��₦��̂ł���B

�Y�����̃V�[���ƁA�j���̓����s�Ƃ������ꂩ��A�t���b�c�E�����O�́w�Í��X�̒e���x���v���o���ϋq�����Ȃ��Ȃ����낤((���̖��́A�ŏ��A�W�F�[���E�t�H���_����邱�ƂɂȂ��Ă������������A���b�L�[�̓����O��i�Ƃ̌����W���Ђ���Ƃ��Ĉӎ����Ă����̂��B�������Ȃ���A�W�F�[���E�t�H���_���A���ڏ�̓h���b�O�̖��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���ۂ͂����炭�x�g�i�����튈���𗝗R�ɑߕ߂���Ă��܂����̂ŁA�ޏ��̖��̓}���I���E�Q�[���������邱�ƂɂȂ����B))�B��������j���̊ԂɃ��}���`�b�N�ȗ������Ō�܂Ő������Ȃ��Ƃ��낪�~���̂Ȃ��Ƃ��낾���A����ł����Ƀ��}���e�B�b�N�Ȉ�ۂ�^�����i�ł͂���B

���b�L�[��i�̒��ł͗�O�I�ɏI�n��т��ăV���A�X�ȉf��ł���A�����������ł͍ō�����̈�Ƃ����Ă�������������Ȃ��B�K���B

2019�N8��16��

�_�����E�f���[�N�w�T�C�����g�E�p�[�g�i�[�x����1/2

�`���[���Y�E���B�_�[�w�����Ă鎀�[�x(Ladies in Retirement, 1941) ����

2019�N8��9���w���@�҂����x �w�ޒ��Ƃ��̑��̎҂����x

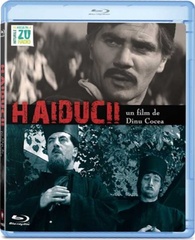

Dinu Cocea�w���@�҂����x(Haiducii, 1966) ����

�}���g���E�P���`�w�ޒ��Ƃ��̑��̎҂����x(A tizedes meg a to�Nbbiek, 1965) ����

2019�N8��7��

Doru Nastase�w�����h�E�c�F�y�V���x(Vlad Tepes, 1979) ����

�P�T���I�̃����L�A�����̌N��A�����h�R���A�ʏ̃h���L�������A�܂��̖����u���h�����v��`�������[�}�j�A�̗��j�f��B

�����h�R���́A�u�����E�X�g�[�J�[�̏����w�h���L�����x�̃��f���̈�l�Ƃ�������B���e�̃����h�Q�����n���K���[�鍑�̃h���S���R�m�c�ɑ����Ă������Ƃ���A�u�h���N�� Dracul�v�i�h���S�����j�ƌĂ�Ă������߂ɁA���q�̃����h�R���́u�h���S���̑��q�v���Ӗ�����u�h���N�� Dracula�v�̖��Œm����悤�ɂȂ����B�h���S���͐����ɂ����Ĉ����Ɠ��ꎋ����邱�Ƃ����������B�����ɁA�ނ��s�������h���ɂ��c�s�ȏ��Y�̃C���[�W���d�Ȃ�A����ɂ͋z���S�`����������āA�����h�R���͌㐢�ɂ����Ĉ����̑��q�̂悤�ɂ݂Ȃ����悤�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����킯�ł���B

���Ȃ݂ɁA�u�����h�E�c�F�y�V���v�́u�c�F�y�V���v�́A�u���h���ɂ�����́v���Ӗ����郋�[�}�j�A��ł���A�����Ȗ��O�ł͂Ȃ��B

�����Ƃ��A�z���S�h���L��������������̂����ɂƂ��ẮA���̉f��͂����������������Ɏv���邩������Ȃ��B�����A�h���L�������̖��O�̗R�����e���̈�l�ɂ���Č���邮�炢�ŁA�z���S�ɂ܂��`���ɂ͈�ӂ���͂��Ȃ����A�ނ��A�����h�R�����N���̌����z�����肷���ʂ��Ȃ����炾�B���������A�ނƋz���S�����ѕt������悤�ɂȂ����̂́A����̂��Ƃł����āA���̉f��͌㐢�ɐ��܂ꂽ���������������̓`���ɂ͂قƂ�NJS�������Ă��Ȃ��̂ł���B

���̉f�悪�`���̂́A�����K������҂���悵�A���������悤�ɑ���A���̌��ʎ�̉����ė��̐N�U�������Ă��������L�A�����ɁA�����h�R���Ƃ�������ȓƍَ҂�����A�����ɂ���ē����K����ق点�����ŁA��_�ȍ����ɂ���ăI�X�}���g���R��n���K���[�Ȃǂ̑卑�ɑł������A���ꂵ�Ă䂭�p�ł���B�X�^�[�����̃\�A�����ӂƂ����A�p�Y���^������j�f��i�w�A���N�T���h���E�l�t�X�L�[�x�Ȃǁj�́A�\�A�̉q�����Ƃ����Ă������Y���̓ƍٍ��Ƃɂ����Ă����������ꂽ�B�j�R���G�E�`���E�V�F�X�N���ƍٓI�Ɏx�z���Ă������[�}�j�A����O�ł͂Ȃ��B�w�����h�E�c�F�y�V���x������������i�̂ЂƂƂ����Ă������낤�B���ہA���~�ȃ{���[�������i�������V�A��X���u�n�����ɑ��݂����x�z�K���j��͂Ŗق点�A���͂ł͈��|�I�ɏ����Ă���卑�g���R�Ȃǂ�Ɉ���������Ȃ������h�R���̊���͌��Ă��ċC���������B����������ŁA���̉f��ɂ́A�G�C�[���V���e�C���́w�C��������x�ȂǂƓ����悤�ɁA�P�Ȃ�v���p�K���_�p�Y杂Ƃ��Ă͑f���Ɍ���Ȃ����������X����B

���̉f��̓`���E�V�F�X�N�̗v���ɂ���č��ꂽ�Ƃ����b���������A���ꂪ�{���Ȃ�A�ނ͂��̉f������Ăǂ��v�����̂��낤���B�������ɁA�z���S�`���ɂ͈�ӂ���Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�����h�R���ُ̈�Ȃقǂ̎c�����͂��̉f��̐����ɕ`����Ă���B��H���Q�҂������ʼn��ɏ����A�ނ炪����ԂŁA�u�h���N�����A���v�ȂǂƋ���ő呛�����Ă���Ƃ�������v����Č����̌ˌ���S���ߐ��ĉ�����ďĂ��E����ʂ�A�Ƃ�킯�A���h���ɂ��ꂽ�����̕��m�����̎��̂�������ʂɕ�W�̂悤�ɗ�������ł���̂��A�g���R�R�̃��t���g�Q�����ڂɂ��A������Ȃ��ēP�ނ����ʂ́A��x������ڂɏĂ����ĕ���Ȃ��i�����Ƃ��A���h���ɂ���l�q���͈̂�x���`����Ȃ��̂����j�B

��������đf���Ɋ��ł����Ƃ���Ȃ�A�`���E�V�F�X�N�̋��C�������Ȃ��̂ł���B����ɂ��Ă��A�����������ē͂��������ǂ���������ł���������ʂ��B���Ă����̂��낤���B�w�C��������x�̂悤�ɂЂ����ɂ����ɓƍَ҂ɑ���ᔻ��E�э��܂��Ă����̂��B����Ƃ��A����Ȉӎ��Ȃǂ܂������Ȃ������̂��B

�Ƃɂ������ɂ��A�A�d�Q�������j����Ƃ��āA���̉f��͂Ȃ��Ȃ��̖��͂�����Ă���ƌ����Ă����B�����A���̓����̍����m�̊W��Љ�E���������炩���ߑ����\�K���Ă����Ȃ��ƁA�킩��ɂ����������������Ƃ��m���ł���B

IMD�� �̍����]��������ƁA���̍�i�̓��[�}�j�A�l�ɂƂ��Ă͂����炭�����I�ȉf��̈�{�Ƃ����Ă����̂�������Ȃ����A����ɂ��Ă͏���Ȃ��̂ŁA�����A�悭�킩�炢���Ƃ������B����� IMDb �ɂ��ƁA���̉f��ɂ�134���ł�114���ł�����A�ꌩ�A����Ȃ銮�S�łƒZ�k�ł̂��O�̂悤�Ɏv����̂����A�Ȃ������ē̖��O���Ⴄ�B������悭�킩��Ȃ����Ƃ̂ЂƂł���B

2019�N5��25��

�Ȃ��Ȃ������Ă���]�T���Ȃ��āA�S�R�܂Ƃ��ɍX�V�ł��ĂȂ��B

�����̃���������ǁA �Ƃ肠���������ߓI�ɁA�ŋߌ����������̉f��ɂ��ď������菑���Ă����B

�[�[�[

�w�C���[�W�̖{�x������

�W�����������b�N�E�S�_�[�� �w�C���[�W�̖{�x(Le livre d'image)

�A���[�`�F�E�������@�P���w�K���ȃ��U���x(Lazaro Fellice)

Traj?e Popov�w�}�P�h�j�A�̌��̍���x(Makedonska krvava svadba, 1967)

���f�B�E�V�����t�w�A���L���f�X�̃n�[�����̂����x(Le the�L au harem d'Archime�Lde, 1985)

�m���x�[���E�J���{�m�[�wCourte-te^te�x(1956)

�����e�E�w���}���w�`���C�i9�A���o�e�B37�x(China 9, Liberty 37)

2019�N5��1��

�_�ˉf�掑���قł̃n���[�h�E�z�[�N�X���W�̐�`���Ă�Ƀc�C�b�^�[�łԂ₢�Ă����u�n���[�h�E�z�[�N�X�]�v���A�����炩������������ł܂Ƃ߂܂����B

�z�[�N�X�������Ă���R���f�B�̃^�C�~���O�̍˔\�́A���̒ǐ��������Ȃ��B�m�c�n�w�q�Y�E�K�[���E�t���C�f�[�x�́A�P�C���[�E�O�����g�ƃ��U�����h�E���b�Z�������X���~�Ƃ�肠����b�ł̃^�C�~���O�̑f���炵���́A�u�^�C�~���O�v�Ƃ͈�̂Ȃ�ł��邩���w�Ԃ��߂ɁA������f��ēA�f����w�Ԃ�����w���ɁA�������Ă�����ׂ��ł��낤�B

�������́A�z�[�N�X�̓V�˂̈�ł���B�w�����L�[�E�r�W�l�X�x�͓V�˂̉f��ł���A���̖������ɂ���ėL�������킳������҂̐��_��[�������Ă��܂��B�m�c�n���ׂẴz�[�N�X�f�悪�܂����ɔ��ɑ��ĕ�������̂͂�͂肻�̍m��������Ăق��ɂ͂Ȃ��B�Ђ�ނ��Ƃ�������邱�Ƃ��Ȃ��A�����Â��Ɏ��M�������čs���m��̐g�U��̂ق��ɂ͂Ȃ��B�z�[�N�X�͕������Ƃɂ���ĉ^���𖾂炩�ɂ��A�ċz�ɂ���Đ��𖾂炩�ɂ���B�݂���͍݂̂�̂ł���B

�n���[�h�E�z�[�N�X�̉f���S�̒ꂩ�爤���Ȃ��҂ɂ́A�ǂ�ȉf��ł���S�̒ꂩ�爤���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�z�[�N�X�ɂ��Ă킽�������ɖʔ��������邱�Ƃ́A���������S�ẴC���^�r���[�̒��ŁA�ނ̓C���e��������ᔻ���A�����������Ă��邱�Ƃ����A�킽���̈ӌ��ł́A �z�[�N�X�̓A�����J�̉f���Ƃ̂Ȃ��ōł��m�I�Ȉ�l���B�m�c�n����͖{�\�I�ȉf���Ƃł͂Ȃ��B��邱�Ƃ��ׂĂɍl�����߂��炵�Ă��āA���ׂĂ͍l��������Ă���B������A�����́A�N�����A�ގ��g�̈ӎu�ɂ�������炸�A�ނ̓C���e���ł���A�ނ͂��̂��Ƃ�����˂Ȃ�Ȃ��Ɠ`���Ȃ��ĂȂ͂Ȃ�Ȃ��B

�ނ͊ē��̂��̂Ɍ����A�ē̂悤�ɐU�镑���A�ē̂悤�ɘb�����B����ɔނ͂������ēȂ̂��B

�n���[�h�E�z�[�N�X�͉f��j��ō��̃X�g�[���[�e���[���B�����Ă��Ԃ�ō��̃G���^�[�e�B�i�[���B��{���̂����āA�n���[�h�E�z�[�N�X���킽�������]���������Ƃ͈�x���Ȃ��B

���݂����u�J�C�G�v�ƈ���āA�킽���́w�n�^���I�x���D������Ȃ��������A�z�[�N�X�̉��{���̍�i�͑�D�����B���Ƃ��A�ŐV��́w�j���̍D���ȃX�|�[�c�x�Ƃ��ˁB����́A�����V�l�ɂ���ĎB��ꂽ�A�Ⴓ�ƗD�낳�Ɉ�ꂽ�f�悾�B

�z�[�N�X�͑f���炵���ē����A�����I�Ȑl�Ԃ��Ǝ��͐M���Ă���B���Ȃ��Ƃ��ނ̐l���ɂ����Ă͂��B�Ƃ��낪�l�́A���̂��Ƃ�ނ����f��̂Ȃ��ł͊����Ȃ����A�ނƈꏏ�Ɏd��������Ƃ����A����Ȃ��Ƃ͂�����ۂ����������Ȃ��Ƃ��Ă���B

�n���[�h�E�z�[�N�X�̓A�����J�ōō��̉f��ē��Ǝv���B�킽���͔ވȊO�ɁA������W�������Ŗ����������ē�m��Ȃ��B��]�Ƃ����̓}�b�N�X�E�I�t�����X�ƃI�[�\���E�E�F���Y�̃����E�J�b�g�̈ړ��B�e�̂��Ƃ��������A�P�X�R�Q�N�Ƃ������������ɍ��ꂽ�w�Í��O�̊���x�̃����E�J�b�g�ŏ������ꂽ�����ׂ��I�[�v�j���O�E�V���b�g�̂��Ƃɂ́A�����G��悤�Ƃ��Ȃ��B���̃^�C�~���O�̍I���Ƃ�����A�z�[�N�X�̉E�ɏo����̂͂Ȃ��B�[���������Ȃ���w�q�Y�E�K�[���E�t���C�f�[�x����ڌ��邾���ł����B�n���[�h�E�z�[�N�X�����A�����ʂ�A�����J�f������グ���j���Ƃ킽���͎v���B�ނ͂���ꎩ�g�A�����̂���悤�Ƃ�������A�����Ɍ����Ă��ꂽ�̂��B

�n���[�h�E�z�[�N�X�́A���݂̃A�����J�̍ł��̑�ȉf���Ƃ̐��l�̂����ɐ�������ł��낤�B���Ȃ��Ƃ��w����㩁x�i����́w�s���P�[���x���͂邩�ɂ�����Ă���j�̃I�[�\���E�E�F���Y��A�w�T�C�R�x�̃q�b�`�R�b�N����邱�Ƃ͂Ȃ��B�j���[���[�J�[����̓��W�ŁA�Ăєނ̉f���9�{���āA���͈ȏ�̂��Ƃ��m�M�����B�z�[�N�X�́w��R�x����l���Ă݂Ă��A�G�C�[���V���e�C���́w�A���N�T���h���E�l�t�X�L�[�x���͂邩�ɑf���炵���B�w��R�x�̐��ݐ����������ɔ�ׂ�ƁA�w�l�t�X�L�[�x�̓I�y���̂悤�ɍ�דI�ŁA�傰���ł���B

�ނ͐l�ԂƂ������̂�m��s�����Ă����A�Ƃ킽���͎v���B�S�̉���ɂ�����̂��B

���́q�ÓT�I�ȁr�A�Ƃ����ϔO�������ɑ��ΓI�Ȃ��̂��𗝉�����ɂ́A�A�����J�̍ł��̑�ȍ�Ƃ̕������l�@������Ƃ����̂��B���̍�ƂƂ́A�n���[�h�E�z�[�N�X�ł���B�w�R���h���x�̌|�p����w�q�Y�E�K�[���E�t���C�f�[�x�́A�w�O������x�́A����ɂ́w�E�o�x�̌|�p�Ɏ���܂ŁA�����͂����ɉ������邩�H�@���͂ւ̌X�����m�ł���p���Ƃ邱�ƁB�����̓�����A�����l�q�ɕt�^����邠�̐l�H�I�Ȉ̑傳�������邱�ƁB�ȒP�Ɍ����A�܂�A�f�悪�����̌ւ�Ƃ�������̂�������������A�����Ă��̌ւ��@�ɂ����ăA���`�E�V�l�}�ɋ������肹���i���̓_�Ɋւ��ẮA�w�}�N�x�X�x��������I�[�\���E�E�F���Y�A�w�c�Ɏi�Ղ̓��L�x����������x�[���E�u���b�\����f�߂������C�������j�A�t�ɁA�f��̌��E�������ɒm��ʂ�����ŁA���̖{���I�Ȗ@�����߂邱�Ƃł͂Ȃ����B

�l����D���ȍ�i�ɁA �n���[�h�E�z�[�N�X���ē����w�q�Y�E�K�[���E�t���C�f�[�x�Ƃ����f�悪�����ł��B�Y�Ȃ̉f�扻�Ȃ��ǁA�r�{��180�y�[�W�ɂ��킽�钷���Ȃ̂ɁA�f�掩�̂�92���Ȃ�ł��B�Ȃ��Ȃ�A���҂����̘b���X�s�[�h���A���̂����������B����̖��҂ɂ͂ł��Ȃ���Ȃ����Ƃ������炢�B�����炪��x�y�[�X���߂Ă��܂��A�ςĂ���l�͂��Ă���B���������Ă��ꂽ���̉f����A��Ƀ��f���Ƃ��Ă��܂����B���È���Y�⃔�B���E���F���_�[�X�݂����ɁA�Â��ł������Ƃ����f����������D���ł����ǁA�l�̉f���R���f�B�̏ꍇ�́A�����ق����������肭��ȂƎv���܂��B

2019�N3��9��

�m�G���E�}�[�V�����wROAR/���A�[�x������

�u����o�����̖{�����A�s�ׂ�2���邢�͂���ȏ�̗v�f�̓����I�Ȓ�K�v�Ƃ���Ƃ��́A�����^�[�W���͋ւ�����v

����́A�A���h���E�o�U�����u�ւ���ꂽ�����^�[�W���v�_((�w�f��Ƃ͂Ȃɂ� II�x�i���p�o�ŎЁj))�̂Ȃ��Œ����������e�[�[�ł���B�����ɋN���Ă���2�́i���邢�͂���ȏ�́j�o�������A�����^�[�W���ɂ����2�ɕ����Č����Ă��܂����Ƃ��A����͌������i���A���e�j�������Ă��܂����낤�B���Ƃ����ꂪ�t�B�N�V�����f��ł������Ƃ��Ă��A���̃e�[�[�͓��Ă͂܂�B����A�t�B�N�V�����ł���Ȃ�Ȃ��̂��ƁA�ϋq�����̕����M���邱�Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A���̂悤�ȃ��A���e���K�v�ƂȂ�̂ł���A���w�ȂǂƔ�ׂ��Ƃ��A�f��̖{���͑��Ȃ�ʂ��̓_�ɑ�����̂ł���i�o�U�������̘_���Ŗ��ɂ��Ă���̂́A���������A���������������ꂵ���������X�̃t�B�N�V�����f��w�Ԃ����D�x�Ɓw�����n�x�Ȃ̂��j�B

�����Ƃ��A�o�U���̓����^�[�W�������ׂĔے肵�Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����A �f��ɂ͂ǂ����Ă��V���b�g���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����Ă��܂��� ���ꂪ�f��Ƃ��č��ꂽ�Ӗ��������Ă��܂��u�Ԃ�����ƌ����Ă��邾���ł���B���̃e�N�X�g�̒��Ńo�U���́A�w�Ñ�͔���x�Ƃ����u���}�ȁv�C�M���X�f��ɂĂӂ�A���̂Ȃ��ɏo�Ă���A���e�Ǝq���ƃ��C�I������̃t���[���̒��ɑ������V���b�g�Ɋ����������Ƃ�����Ă���B���̂�������̃V���b�g���K�ȏꏊ�ɒu����Ă��邾���ŁA���̑O��́A�q���ƃ��C�I����ʁX�ɎB���Ă���������^�[�W���i�Ƃ����g���b�N�j�ɂ���āA��������2��������Ԃɂ��邩�̂悤�Ɍ����Ă��镔���������������Ă���̂��ƁA�o�U���͂����B

���̂悤�ȕ����Ō������A�m�G���E�}�[�V�����ē��A�����������Ă������D�e�B�b�s�[�E�w�h�����Ƃ����̎q�������i���̒��ɂ͎Ⴋ�����j�[�E�O���t�B�X�������Ă���j�A�Ƒ��S���Q���ō��グ�������p�j�b�N�f��wROAR�^���A�[�x((���J���̃^�C�g���́u���A�[�Y�v�B))�́A�o�U���́u�ւ���ꂽ�����^�[�W���v�������̗ՊE��Ԃɂ����Ď������Ă��܂����f�悾�ƌ����Ă����B

�A�t���J((���̉f��́A�����ɂ��S�҃A�t���J�Ń��P�[�V�����B�e���ꂽ�悤�Ɍ����邪�A���́A�قƂ�ǂ̃V�[�����J���t�H���j�A�ŎB��ꂽ���̂������B�}�[�V������Ƃ́A���̍��J���t�H���j�A�œ��������Ɉ͂܂�ĕ�炵�Ă����̂ł���B))�̃T�o���i�Ŗ쐶�̃��C�I�������Ɉ͂܂�ĕ�炵�Ă��镃�e�̂��ƂɁA�������ꂽ�s��ŕ�炵�Ă����ȂƎq������������ė���B�Ƒ����������Ƃ�m��Ȃ����e������炪�Ƃő҂��Ă���ƁA�����̃��C�I�������i�Ȃ��ɂ̓g�����j�����ւ������荞��ł���B��������p�j�b�N�ɂȂ��ē����܂ǂ����A�V��̊J������������łɃ��C�I������������`������ł��āA�ǂ��ɂ�������͂Ȃ��B�����������邤���ɕ����̒��̓��C�I�����炯�ɂȂ��Ă��܂��A�ނ�͖����̖�b�����Ɉ͂܂�ĂقƂ�lj����Ԃ��ꂻ���ɂȂ�B�܂�Łw�}���N�X�Z�� �I�y���͗x��x�̃G���x�[�^�[�̃V�[���̂悤���B

�����ׂ��Ȃ̂́A������A�̃V�[�����ACG�͂������A�����^�[�W�������p���邱�ƂȂ��ɁA�B�e����Ă��邱�Ƃł���B�e�B�b�s�[�E�w�h��������j�[�E�O���t�B�X�����́A������g�����ƂȂ��A�قڏI�n��сA���C�I����g�������Ɠ���̉�ʂ̂Ȃ��ɑ�����ꑱ����̂ł���B���Ȃ炱��Ȋ댯�ȎB�e�͓���l�����Ȃ����낤�B������x�͗\�z���Ȃ��猩���̂����A����ł��킽���͂��蓾�Ȃ����i�ɍŌ�܂ŕ��C�ɂƂ�ꂽ�܂܌��I������B�܂��������C�̍������B

���_�̂��ƁA�m�G���E�}�[�V�������n�߂Ƃ��Ă��̈�Ƃ̂��̂����S���́A���������Ǝ��Ԃ������ĊW��z���Ă����̂��낤���A���̉f��̎B�e�����N�������čs��ꂽ�Ƃ����B�������A����ɂ��Ă��ł���B

�u���̉f��̒��ł́A���������͈�C�����t�����Ă��܂���v�Ƃ������̉f��̖`���ɏo�Ă��鎚���́A�������o�Ă���f��ł͂�����݂̂��̂ł���B�������ɁA�B�e���ɏ������u�����v�͂��Ȃ�������������Ȃ��B�������o�D��X�^�b�t�̂ق��͉���l�����o�����Ƃ����B���́A���̉f��̎B�e�����Ă���̂́A�I�����_�o�g�̃L�������}���A�����E�f�E�{���i�̂��Ɂw�X�s�[�h�x���ē���j�Ȃ̂����A���ꂪ���̉f����B�e���Ƀ��C�I���ɓ�����܂�ĕm���̏d�������������Ƃ͍���`���ɂȂ��Ă���B

�u�ւ���ꂽ�����^�[�W���v�̂Ȃ��Ńo�U���̓`���b�v�����́w�T�[�J�X�x�ɂ��Ă��ӂ�A���̂Ȃ��Ń`���b�v���������C�I���̟B�̒��ɕ����߂���V�[���ɂ��Č��y���Ă���B�����ł��܂����C�I���ł���((�u�ւ���ꂽ�����^�[�W���v�Ńo�U�������グ�Ă���̂́A�i�k�[�N�ƃZ�C�E�`��A�w���C�W�A�i����x�̃��j�Ƃ�������ɁA�����͓����Ɛl�Ԃ�`�����V�[���ɊW���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B))�B�o�U���������Ă������Ƃ��������Ă��܂������̂悤�Ȃ��̉f��wROAR�^���A�[�x�����Ă���ƁA�f��̃��[�g�s�A��ڂɂ��Ă���悤�ȋC�������Ă���B���������̈���ŁA���̉f��ɂ̓o�U���̃p���f�B�����Ă���悤�Ɏv���Ă���u�Ԃ����Ȃ��Ȃ��B�u�J�C�G�E�f���E�V�l�}�v�����̉f����Љ��ɂ������āu�X�i�b�t�E���[���B�[ �v�Ƃ������t���g���Ă��邱�Ƃ�������((���̉f��ɂ͂���Ƃ�����������Ȃ��A���炾��ƌ����ꂪ�����Ă��������Ƃ����Ӗ��ł��A���̎w�E�͓������Ă���B�����Ƃ��A���̍�i�͂����z���[�f��Ƃ��Č��������̂����A���Ă��Ď��ۂ́A���|����͒������B���������o��l���������A�p�j�b�N��ԂɂȂ�Ȃ�����A����ɕ|�����Ă���悤�Ɍ����Ȃ��̂��B))�B�f���������ɍ��t������͂��́u�ւ���ꂽ�����^�[�W���v���A�ӎU�L�����������������Ă��܂��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ�����Șb�ł���B

�e�B�b�s�[�E�w�h�����́A��e���Ƃ��ĉʊ��ȉ��Z�������Ă��邾���łȂ��A��i�̃v���f���[�X�����Ă���B�R�̂悤�Ȑ��̃��C�I���Ɉ͂܂ꂽ�ޏ������Ă���ƁA���̉f��S�̂��A�ޏ�����20�N�O�Ɏ剉�����q�b�`�R�b�N�́w���x�̃p���f�B�ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă���B�ǂ��܂ňӎ����Ă���Ă������͂킩��Ȃ����A���C�I�������ɐ苒����Ă��܂����Ƃ����Ƃɂ��āA��Ƃ����𗧂ĂȂ��悤�ɂ��Ă����Ɣ����o�����X�g�ԋ߂̃V�[���ȂǁA�w���x�̍Ō���v���o�����ɂ͂����Ȃ��B���̓_�ł��A����͌������Ȃ���i�ł���B

2018�N12��15��

���������w�����Y�@�C�̐_���x����

�I�풼�O�ɎB��ꂽ����A�j���f��B�L�����N�^�[���S�������̎p�ŕ`����钆�A�����ЂƂ�l�Ԃ̊i�D�����������Y���A���Ԃ�����A��Ĕ�s�@�œ���A�W�A�炵���y�n�ɂ���Ă��āA�퓬�P��������T��A���n�̓��������ɕ������������肷��i����͐N���푈�ł͂Ȃ��A�����J���̂��߂̐킢�Ȃ̂��j�B�₪�Ĕނ�͋ʍӊo��Ő���ɕ����̂����A���_�A�q���̊ϋq��z�肵�����̃A�j���ł́A�u�ʍӁv�Ƃ��������炳�܂Ȍ��t�͎g���Ȃ����A���ǁA�G���܂߂ĒN�ЂƂ莀�ʂ��̂͂��Ȃ��B���e�͂Ƃ������A�A�j���̊����x�Ƃ��ẮA����̓����̊��炩����_�C�i�~�Y���ȂǁA������̃f�B�Y�j�[�̃A�j���Ɣ�ׂĂ����F�Ȃ��ǂ��납�A�ނ���D��Ă���悤�ɂ����v����B

�t���C�V���[�Z�킪�펞���ɎB�����u�|�p�C�v�̈�҂ŁA�|�p�C���C���Ƃ��ĎQ�킵�A�S�����K�l���|�����o�����̓��{�l�����i�����A���{�l�̓I�ɕ`���Ƃ��̃N���V�F�j�Ɛ키�A�j�������邪�A����Ɠ�����f����Ζʔ�����������Ȃ��Ȃǂƍl���Ȃ��猩�Ă�����A�Ō�ɍ~������ĕ������̒��ɂق�ƂɃ|�p�C���������Ă����̂ŁA�v�킸���Ă��܂����B

2018�N12��14��

�w���A�i ��C�̊��� �T�E���h�Łx(Moana, ���o�[�g�E�t���n�e�B, 1926) ������

�w�ɖk�̃i�k�[�N�x�Ńt���n�e�B�́A�������łɏe��p���Ă����C�k�C�b�g�ɁA����������g���Ď����������B�h�L�������^���[�f��̗��j�͂��́q�R�r�ƂƂ��Ɏn�܂�B�w�A�����x�̓��������́A���������̐�c���ǂ�����ăT�����l���Ă����̂���m��Ȃ������B�ނ�͉f����B��ɂ������ď��߂ċ����Ă���������̂����ŁA�J�����̑O�ŃT�����l���Ă݂����̂ł���B�w���A�i�x�̃N���C�}�b�N�X�ɕ`��������n�̋V�����A���̓��ł͂Ƃ����ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă������̂������Ƃ����B�t���n�e�B�̂��̂悤�Ȏ�@�́A�^����`���͂��̃h�L�������^���[�ɂ����Ắq�����Z�r�ƌ����Ă��d�����Ȃ����̂��낤�B�������A�W�����E���[�V���i�ނ̓W�K�E���F���g�t�ƃt���n�e�B�Ƃ����ɂɂ���ƌ����Ă����Q�l�̃h�L�������^���[��Ƃ������̎t�ł���ƔF�߂Ă����j���J��Ԃ����������悤�ɁA�V�l�}�E���F���e���q�^���̉f��r�ł͂Ȃ��A�����܂ł��q�f��̐^���r�ł���Ƃ���Ȃ�A�t���n�e�B�̃h�L�������^���[���܂��A�V�l�}�E���F���e�ł������̂��B

�w�ɖk�̃i�k�[�N�x�̋Ɋ��̐��E�Ƃ��A��͂蓇�̕�炵��`�����w�A�����x�̌��������R�Ƃ��قȂ�A�^�u�[�Ȃ��܂������y��((�t���n�e�B�������i�E�Ƌ����ē����w�^�u�E�x�́A�u�y���v�u���y���v�Ƃ���2�̃p�[�g�ɝB�R�ƕ������Ă����B))��`�����w���A�i�x�́A�t���n�e�B��i�̒��ōł��K���ȏu�Ԃɖ������f��ł���ƌ����Ă������낤�B

2018�N12��3��

�w���h���s�s�x�i���x���g�E���b�Z���[�j�j��������

�w�T�X�y���A�x�i�_���I�E�A���W�F���g�j������

�w���Ɠ{��x�i�x���g���b�`�A�x���b�L�I�A�p�]���[�j�A�S�_�[���ق��j����½

�w���i�x�i�x���i���h�E�x���g���b�`�j����½

�w����E�������x(Le lieu du crime, �A���h���E�e�V�l) ����½

�w���e�x(The Blue Lamp, 1949, �x�C�W���E�f�B�A�f���j����

�w���ҁx(L'invitation, �N���[�h�E�S���b�^) ����

�w�T�[�`�x(Searching, 2018) ����

�w�}�b�h�{���o�[�x(Mad Bomber, 1972, �o�[�g�E�h�E�S�[�h��) ��½

�o���B

�w���h���s�s�x�͍Ō�Ɍ����̂������������S���v���o���Ȃ��B���ꂭ�炢�v���Ԃ肾�����̂����A���߂č�����Ƃ܂�Ńt���b�c�E�����O�̉f��̊��������Ă���悤�ȂƂ��낪�����āA�u�l�I���A���Y���v�Ȃ�Ă��̂ɂ͊ȒP�Ɏ��܂肫��Ȃ��f�悾�����̂��ȂƁA�V�������������X�������B��f�v�����g������Ȃ�_�ˉf�掑���ق̘A���u���Ŏ��グ�������̂����B

�����C�N�Řb��́w�T�X�y���A�x�������Ԃ�v���Ԃ�Ɍ����������A����ς�ʔ����B�`���̋�`�̎����h�A���J���ƊO�͑�J�Ƃ����V�[����������n�b�^�������Ȃ����Ċ����Ȃ̂����A�n�b�^�������ł��ꂾ����������Ƃ����̂͑債�����̂��Ǝv���B

�w���Ɠ{��x���v���Ԃ�Ɍ��������B�����ł̐����I�f�B�X�J�b�V�������Ђ����牉���I�ɕ`�����x���b�L�I�т��Ȃ��Ȃ��ʔ����������A����ς�S�_�[���т����є����Ă���B�����A�S���Y��Ă����̂����A����Ȃɑf���炵����i�������Ƃ́B

�x�C�W���E�f�B�A�f���́w���e�x�́A�X�R�b�g�����h���[�h�̓���Ɩ��O���Ȏ�҂����̔ƍs����s���ĕ`���p���Łw�T�㕨��x�i���C���[�j�̂悤�ȍ�i�B�Ⴋ���̃_�[�N�E�{�K�[�h�������Ɗ�Ȃ��݂̔o�D�͂قƂ�Ǐo�Ă����A�ƍߎ҂ɂ��x�@�ɂ��A�ۗ������l���͏o�Ă��Ȃ��B�A���\�j�[�E�}���́wT�|�����x�̂悤�ȃZ�~�E�h�L�������^���[�E�^�b�`�ɋ߂����̂�����A�`���̃i���[�V�����Ȃǂ܂�ŋ���f��̂悤���i�����Ƃ��A�i���[�V�������o�Ă���͍̂ŏ����������j�B���̒n�������A���̉f��̒����ł�����Z���ł�����Ƃ����Ă������B�����X�R�b�g�����h���[�h��`�����f��Ƃ������ƂŁA�W�����E�t�H�[�h�́w�M�f�I���x�Ƃ���ׂĂ��܂��̂����A���_�t�H�[�h�̈̑傳�ɂ͉����y�Ȃ��B�f�B�A�f���Ȃ�Α��ɍD���ȍ�i�������Ƃ���B

�w�}�b�h�{���o�[�x�͂����J���g�I�l�C�̂���f��B�A�����j���ߕ߂ɂȂ���B��̎肪����Ƃ��āA�x�@���A�����C�v�Ƃ�ǂ��Ƃ����A�Ȃ��Ȃ��̐F���ŁA�܂��A�ʔ����Ȃ��͂Ȃ��̂����A�`���b�N�E�R�i�[�Y�A�l���B���E�u�����h��̉����������ƁA�������������P���B

2018�N11��22��

�}���I�E�J�[���[�j�w����ǂ킪���͎��Ȃ��x(Ma l�famor mio non muore!, 1913) ������

��ꎟ���O�̃C�^���A�f��́A�n���E�b�h�ɂ��������Ă��Ȃ��ǂ��납�A���̐�������Ă����B�A�����J�f�悪�܂��ꊪ���̂̍�i���������Ă����Ƃ��A�C�^���A�ł͐������Ȃ钷�҉f�悪�B���Ă����̂ł���B�W�����@���j�E�p�X�g���[�l�̑��w�J�r���A�x(1914) ���A�܂��w�C���g�������X�x�ɒ��肷��O�̃O���t�B�X�ɑ���ȉe����^�������Ƃ͉f��j�̏펯�ɑ����鎖���ł���B1909�N�ɁA�C�^���A�́A���E�ōŏ��̉f��ՂȂ���̂��������Ă����B���E�I�Ɍ��Ă��C�^���A�͉f��̍őO���ɂ��āA���̒Z���Ⓒ�����}���Ă����̂ł���B

�������A���̍��C�^���A�ō���Ă����̂́w�J�r���A�x�ɑ�\�����悤�Ȏj���̑�삾���ł͂Ȃ��B�厍�l�ł���A�����̐l�C��Ƃł������K�u���G�[���E�_���k���c�B�I�����\�I�ȃX�^�C���ŗ�����`������i�����X�ƃX�N���[���ɋr�F����A�q�_�k���c�B�I��`�r�ȂǂƌĂ�Đl�C���Ă����B1911�N�ɂ�6�{���̃_�k���c�B�I��i���f�扻����Ă���i���̂����̈�{�w�C�m�Z���g�x�͌�Ƀ��L�m�E���B�X�R���e�B�ɂ���čĉf�扻����邱�ƂɂȂ邾�낤�j�B�����āA�����̍�i�Łq�^���̏��r�����������D�����́q�f�B�[���@�r�i���_�j�̖��ŌĂ�A��������n���E�b�h�́q�X�^�[�E�V�X�e���r�ɑ�������q�f�B���B�Y���r�Ȃ錾�t�����܂ꂽ�B

�j���w�|���y�C�Ō�̓��x�ł��m����}���I�E�J�[���[�j���ē����w����ǂ킪���͎��Ȃ��x�́A�_�k���c�B�I������Ƃ����i�ł͂Ȃ����A������܂��_�k���c�B�I�f��̌n���ɑ������i�ł���A�q���C���ł���G���U�����������D���_�E�{���b���́A�C�^���A�f��ɂ�����ŏ��̃f�B�[���@�ł���ƌ����Ă���B�ޏ������̉f��Ō�������̕\���A�����傫�������o���̂����˂点��߂��݂̎d���́A����Ȍ㎟�X�ƌ����t�����`�F�X�J�E�x���e�B�[�j�C�s�i�E���j�P�b���C�}���A�E���R�r�[�j�Ȃǂ̃f�B�[���@�����̉��Z�̌��^�ƂȂ���̂�����((�����[�����ƂɁA�f�B�[���@�����̂��������g�̉��Z�́A�V�����R�[�炪���������q�X�e���[���҂݂̂���g�̂̓����Ɨގ����Ă��邱�Ƃ������Ύw�E����Ă����B))�B

�厖�ȌR���@�����ނ��X�p�C�ɂ���ē��܂�Ă��܂����ӔC���Ƃ��ĕ��e�����E�������ƁA���������ǂ��邱�ƂɂȂ����ߏ�G���U�́A�̎�ƂȂ��ĕ���̏�ő��̐l�����n�߂邪�A�ٍ��ł���ƒm�炸�Ɍ̍��̍c���q�Ɨ��ɗ�����B���������̂��Ƃ�������ɒm���Ă��܂��A2�l�͈���������Ă��܂��B���ӂƎ��ȋ]���̐��_���畑���œł����G���U�̂��Ƃɍc���q���삯���A�m���̔ޏ��Ɂu���̈��͎��ȂȂ��v�ƚ���������c�c�B

�Ƃ܂��A�v��ƕ���͂���Ȃӂ��ɂȂ�Ǝv�����A���̂Ƃ���A���̉f��ɂ����ăX�g�[���[�͂����ďd�v�ł͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�����̑����̊ϋq�ɂƂ��āA�f�B�[���@�f��̕���̓f�B�[���@�����̉��Z�����邽�߂̌����ɉ߂��Ȃ������B���̉f��ł́A�قƂ�ǂ̏�ʂ��Œ�V���b�g�̒��ɂ���ĎB���Ă���B�����̉f��̕W���ɔ�ׂĂ��A���̉f��̃V���b�g���͏��Ȃ��悤�Ɏv���邪�A����́A���D���_�E�{���b���̉��Z�����\���邽�߂ɂ͎��ɂ����Ƃ��ȃX�^�C���ł������ƌ����邾�낤�B����̊y���ɒu���ꂽ�O�ʋ��́A��ʎ�O�̃t���[���O�̏o��������ʉ��ɔ��˂��Ă݂��邾���łȂ��A���_�̎d����������p�x����ϋq�Ɍ����鎋�o���u�Ƃ��Ă��@�\���Ă���B

���̉f��ł̓V���b�g�̐������Ȃ������łȂ��A���Ԏ����̐����ɂ߂ď��Ȃ��B�ҏW�������Z�ɁA��������|�[�Y�ɏd�����u����A�ϋq�͂����A�����Ȃ�̐V���������Ȃ���ʂ����炭�������邱�ƂɂȂ�B���_���w�̃z�[���ɂ����ꂽ�e�[�u���ŁA�����炭�c���q�ւ̕ʂ��������莆�������Ă���p�𐔕��Ԃɓn���Ē��ŎB�葱�����������V�[���ł́A���b��ɂ����Ă��̍s�ׂ��Ӗ�������̈ȏ�ɁA�莆�������ޏ��̊�̕\��̕ω���A�܂𗬂��A����Ŋ���A�����āA��u�̌��ӂ���܂�U�蕥���Ƃ������g�̂̉��Z���ϋq�Ɍ����邱�Ƃ������A�d�v�������̂ł���B�i�Ƃ͂����A�����ɏ㗬�K���̉ƒ��ɁA��̓͂��Ȃ��Ƃ���ɂ��鑶�݂ł���f�B�[���@�i���_�j������`�����������f�悪�A���Y�K���̊ϋq�ɂƂ��ĐS�n�悢�����̋�ԂƂȂ��Ă����Ƃ����Љ�I���ʂ͖Y���ׂ��ł͂Ȃ��B�j

�����̃f�B�[���@�����Ɠ������A���_�E�{���b�����A�f��f�r���[����ȑO�ɂ��łɕ���Ŋ��Ă����受�D�������B�ϋq�́A�f��̃q���C���ł���G���U�ł͂Ȃ��A���D���_�E�{���b�������ɉf��قɂ���Ă����Ƃ������ق��������B���������A�G���U�ƃ��U�̋��E�́A���̉f��ł͎��ɞB���Ȃ��̂ɂȂ��Ă���B�Ƃ�킯�A�㔼�A�ޏ������D���̎�Ƃ��Ċ������n�߂�悤�ɂȂ��Ă���A���̋��E���͂܂��܂��ڂ₯�Ă䂭�B���Ŏ��E����G���U�́A�w�֕P�x�̃}���O���b�g�E�S�[�`�G�������Ȃ��玀��ł䂭�̂����A���̔��������X�g�V�[���Ŋϋq����ɂ���͉̂ʂ����ăG���U�Ȃ̂��A���_�Ȃ̂��B�X�ɂ����Ȃ�A���̏�ʂŔޏ��Ɋ��Y���c���q���A�܂�Łw�֕P�x�̃A���}���̂悤�ɐU�镑���Ă���B���łȂ���A���̍Ō�̎ŋ����{�b�N�X�Ȃ���i�H�j�c���q�����Ă���V���b�g�ɂ�����A�t���[���E�C���E�t���[���̍\�}���f���炵���B�����ł́A��ʎ�O�̈Â�������̖��邳���������A�ނ͂܂�ŃX�N���[���̉f�������Ă���悤�ɂ�������B�i���Ȃ݂ɁA���̏�ʂʼn������Ă���̂̓s�G�[���E�x���g���́w���P�U�U�x((�W���[�W�E�L���[�J�[���f�扻���Ă����i�B))���Ƃ�����������̂����A�f��̉�ʂ̒��ɂ͎肪����炵�����̂����܂�Ȃ��̂ŁA�ǂ��炪�������̂����f�����˂�B�j

���̍�i����ɁA1910�N��̌㔼�܂Ő��������ꂽ�f�B�[���@�̉f��́A1920�N��ɓ���Ƃς��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

2018�N11��12��

�ʂɖZ���������킯�ł��Ȃ��̂����A���܂菑���C�ɂȂ�Ȃ������̂ł��炭�X�V�ł��Ă��Ȃ������B�ŋߌ��Ĉ�ۂɎc�����f��ɂ��ă����������x�ɋL���Ă����B

�I�[�\���E�E�F���Y�w���̌��������x������

���c�f���w�x�@���x(1933) ������

�O��w���݂̒��͂�������x������

�L���O�E���B�_�[�w��ԁx(The Citadel, 1938) ����½

�a������w�ӂ邳�Ƃ̉́x����

�~�P�����W�F���E�A���g�j�I�[�j�w�|�[��̐l�X�x����

�w��ԁx�̓��B�_�[�̒��ł͂ǂ��炩�Ƃ����ƃ}�C�i�[�ȍ�i�ɕ��ނ���Ă���f�悾�Ǝv�����A�S�R�����Ȃ������B�t�H�[�h�́w�l�ނ̐�m�x(31) �Ȃǂ���J������w���̗̂�������ލ�i�̈�ł���B���̓C�M���X�f��B���݂̐l����`�����f��ł͂Ȃ�����ǁA���e�I�ɂ̓E�B���A���E�f�B�^�[�������ӂƂ����̐l�̓`�L�f��Ȃǂɋ߂��B�V���������������Ȋw�҂����̖͂��m�ɋꂵ�߂���Ƃ����̂̓f�B�^�[���̓`�L�f��Ȃǂł����̓W�J�����A���҂̖��m�ɂ�����ŋ��ׂ������邱�Ƃ����l���Ă��Ȃ���҂����i���b�N�X�E�n���\���j��ʂ��āA��w�̕��s��`���Ă���Ƃ���͂��̎���Ƃ��Ă͂��Ȃ蓥�ݍ���ł����͂��B

���c�f���́w�x�@���x�͑O�X���炸���ƌ�����������i�B����A���s�q�X�g���A�f��Ղł悤�₭���̖������Ȃ����B���È���Y�́w�����̏��x�Ɠ����N�ɎB��ꂽ�T�C�����g�f�悾���A�ނ��듯����̃t���b�c�E�����O�́wM�x�ȂǂƔ�r�������Ȃ��i�ł���B����ǂ��납�A���̉f��͓�����̐��E�̉f��Ɣ�ׂĂ������������Ă�����������B��ʂ̂͂邩��������̎Ԃ������Ă��A�J�����̑O�Ōx�@�̌���Ɉ���������`���̃t�@�[�X�g�E�V���b�g����h�L�h�L��������B�Ԃ̌㕔���Ȃɏ���Ă��������������Ȓj�ƎԂ̑�����`�����ތ���̌x�����A���͊w������̐e�F�ł��������Ƃ��킩��Ƃ��납��A����͓��������B�B��Q�C�f��Ƃ�����������炵�����A���ʂɌ���A�w�j�����̔҉́x��w�C���t�@�i���E�A�t�F�A�x�Ƃ������A�j�������J�����������ߏ�ɕ`�������`�m���[�����v�킹����e�ł���B��̈łɃ|�c���ƕ����яオ��h�o������Ղ��瑨�����V���b�g��A�������Ԃɋ���ʼn�ʂ̉��Ɍ����B�ꂷ��l�������ړ��ő�����g���x�����O�ȂǁA�Y�ꂪ�����V���b�g�����X����B�N���C�}�b�N�X�̉������g�����A�N�V�����͂܂�Ŏ��㌀�̂悤�ɎB���Ă��邵�A�o�C�N�̎g�����ɂ��т����肵���B���̎���ɂ���ȃt�B�����E�m���[���I�Ȍ��㌀�����{�ŎB���Ă������ƂɁA�{���ɋ������ꂽ�B

�������A�����ŋ߂̍ő�̉f��I�����Ƃ����A��͂�A�I�[�\���E�E�F���Y�́w���̌��������x�̌��J���낤�B�����̂܂܂��������̍�i�i�����ł��邱�Ƃ̓E�F���Y�̉f��̖{���ł���ƌ����l��������j�����Ɍ��J�����B�������ɁA����͑҂��ɑ҂����u�Ԃł���͂��Ȃ̂����A�����ɁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ�������₵���C�������܂Ƃ��B�ʂ����Ă��̊����ł̓E�F���Y���v���`���Ă����ʂ�̂��̂ł���̂��낤���Ƃ����^�O����ɂ͂��邵�A����ɂ́A���̉f�悪�l�b�g��ʂ��ẴX�g���[�~���O�Ƃ�������Ȃ������Ō��J����Ă��܂����Ƃ������Ƃ�����B

�w�~���O�E�F�C��b�N�X�E�C���O�����A�����Ă��������W�����E�q���[�X�g����E�F���Y���g�������͓��e����Ă��邾�낤��l�̉f��ē��A�h���E�L�z�[�e��낵���f�搻��Ɉ���ꓬ����p���A�f�B�I�j���\�X�I�ȋ����Ƃ��ĕ`�����̉f��́A�T�v�����ł�����͈̂��J����ɂ������Ȃ��B�q���[�X�g�����₨�烉�C�t������ɂ��ă}�l�L���l�`�����������Ă䂭���m�N����ʂɁA�F�Ƃ�ǂ�̉ԉ���ɑł��グ���閲�̂悤�ȃJ���[��ʂ������A���X�g�̐�10���Ԃ͂Ƃ�킯�K���ł���Ƃ��������Ă����B

�w�x�@���x�Ɓw���̌��������x�ɂ��ẮA������܂��@�����A���������ڂ����_���Ă݂����B

2018�N11��1��

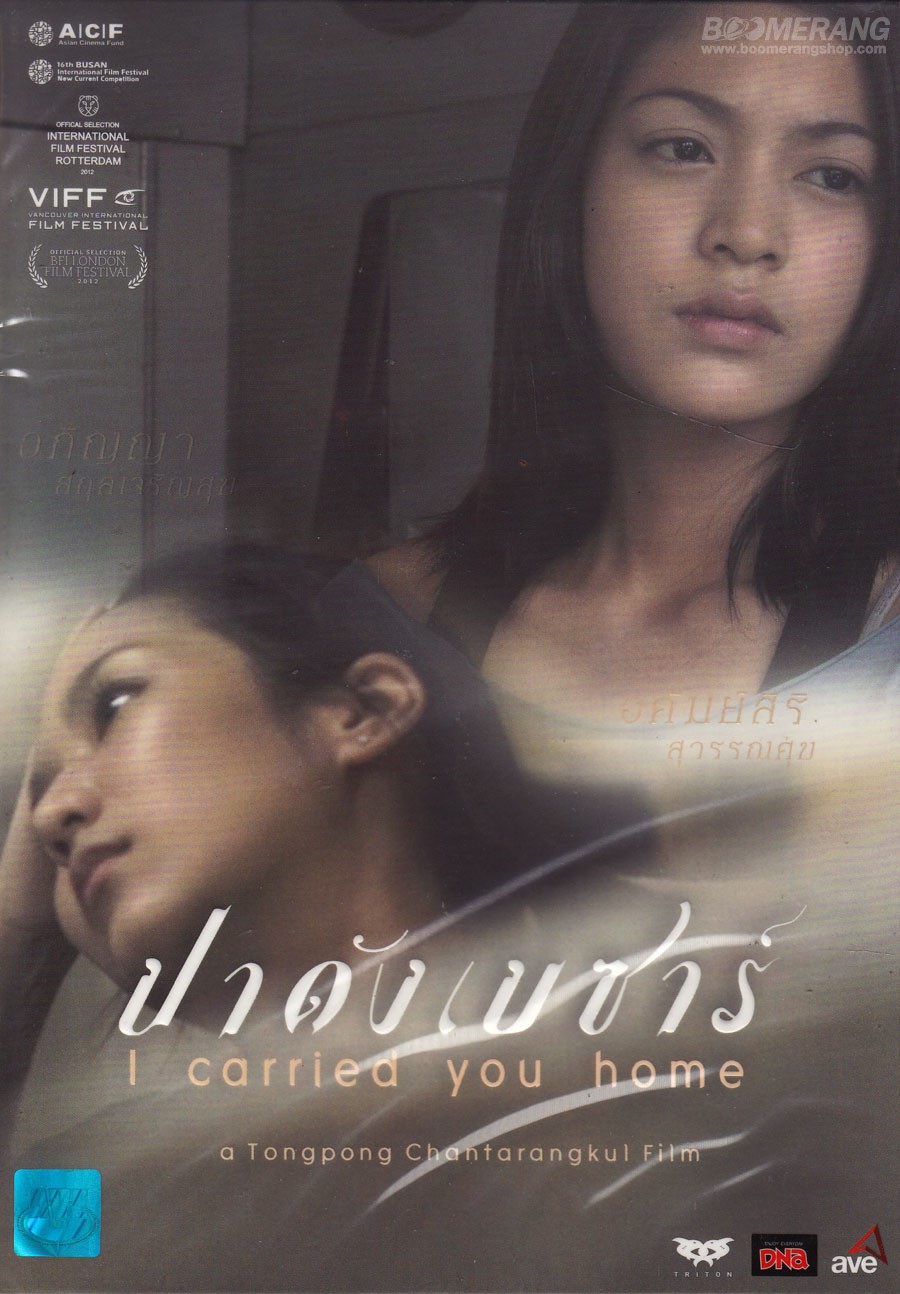

�g���|���E�V�����^�����N���wI Carried You Home�x(Padang besar, 2011) ����

�^�C�f��A�Ƃ����Ă��A�s�`���b�|���̉f��̂悤�Ɍ^�j��ŁA��Ɛ��Ɉ��Ă���f��ł͂Ȃ����A�A�m�[�`���E�X�C�b�`���[�S�[���|���̂悤�Ɏ����I�ȍ�i�ł��Ȃ��B�^�C�̉f�悪�݂ȃA�s�`���b�|���̂悤�ȍ�i���肾�Ǝv�������ԈႢ�ŁA�ނ͗�O���̗�O�ł����Ȃ��B�g���|���E�V�����^�����N���i"Tongpong Chantarangkul" �K���ɓǂ�ł݂����A���m�Ȕ����͒m��Ȃ��j�ē̂��̒��҃f�r���[����A���������Ӗ��ł́A���������T�܂��₩�ȍ�i�ł͂���B�������A�����Ă܂�Ȃ��f��ł͂Ȃ��B

�a�@�̃x�b�h�ɉ�����鏗���̑S�g��^�ォ�瑨�����V���b�g�ʼnf��͎n�܂�B�₪�Ĉ�̂́A�Q�l�̖��ɕt���Y���ċ~�}�Ԃʼn�������܂ň�ӂ����ĉ^��邱�ƂɂȂ�B�������āA��e�̈�̂ƂQ�l�̖��ƎԂ̉^�]��̌v�S�l���̂����h���C�u�����[�h�E���[���B�[�ӂ��ɕ`����Ă䂭�̂����A�Z���t�͋ɒ[�ɏ��Ȃ��A�ϋq�͑䎌�̒[�X��A�ꌩ����ׂɂƂ�����}�������Z���t���b�V���E�o�b�N����A�l�X�Ȃ��Ƃ𐄑����Ă��������Ȃ��B

���̃p���̓o���R�N�ɏf��ƏZ��ł��邪�A�o�̃s���̕��͂����Ԃ�ȑO�Ƀ^�C���o�ăV���K�|�[���Ɉڂ�Z��ł��āA��e�̎������������ɐ��N�Ԃ�Ƀ^�C�ɋA���Ă����炵�����Ƃ͂����ɕ�����i���̊ԁA�ޏ��͉Ƒ��Ɖ��M�s�ʂ������炵���A��e�̖��O���ς���Ă��邱�Ƃ����m��Ȃ��j�B�ޏ�����l�ٍ��̒n�ɏZ��ł���^�̗��R�����炩�ɂ����̂��A�悤�₭�f��̏I���߂��ɂȂ��Ă̂��Ƃ��B

��e�̎���ʂ��āA�a���������o�����ĉ�A�ŏ��͂������Ȃ�������l�̊W���A���̂Ȃ��Ŏ���ɂ����Ƃ��Ă䂭�B�������������ɉƑ����ĉ��Ƃ����h���}�Ȃ獡�ǂ����������Ȃ��B�����Ƃ��A�����ɂ͕��e�͓o�ꂹ���A�̐S�̕�e�Ƃ̊W���قƂ�Ǖ`���ꂸ�A�����ς�o���̊W���肪�`����Ă���Ƃ����Ӗ��ł��A���̉f��͂�����܂�Ƃ�����ۂ�^����B

�������A����ȃE�f�B�E�A�����I�Ƃ������A�x���C�}���I�ȁA�l�ԃh���}�̕����ȏ�ɖʔ����̂́A���̉f��ɂ͂����ɂ��^�C�炵�����҂Ǝ��҂Ƃ̊�ȊW�̂�������`����Ă��邱�Ƃ��i���̕����Ɋւ��Ă����́A�A�s�`���b�|���̉f��Ƃ̋��ʐ���������j�B

��e�̈�̂��^�ԋ~�}�ԁi���������~�}�Ԃň�̂��^��ł���̂��s�v�c�Ȃ̂����j�̂Ȃ��ŁA�������͎���e�Ɍ������āA�u�}�}�A���A�Ԃ͍��ɋȂ����v�A�u�}�}�A�Z�Z����n���v�ȂǂƘb�������A�����A���҂Ɍ����������ē��𑱂���B��x�Ȃǂ́A��ɓ���������̂�Y��Ă��܂����ƌ����āA�������Ŋ댯��Ƃ��Ă܂ł킴�킴�Ԃ��o�b�N�����Ă�����ƈ����Ԃ���������̂���������B�Ԃ��Ƃɋ߂Â��Ă���ɂ�āA����������e�ɘb����������e���A�u�ق�A�}�}�̂��C�ɓ���̃o�C�N������v�ȂǂƁA���҂̐��O�̐��������������郊�A���Ȃ��̂Ɏ���ɂȂ��Ă����̂������B�����炭�A�^�C�ɂ͂����������K������̂��낤�B�Ȃ�Ƃ���ȑr�̋V���ł���B

�^�C�g���� "I carried you home" �� "you" �Ƃ́A�ނ��A����e�̂��Ƃ��w���̂��낤���A��e�̎������������ɁA���N���̋��𗣂�Ă����o���A�����邱�Ƃ��l����Ȃ�A����e���o���ƂɘA��ċA�����Ƃ������Ƃ��ł���B���������Ӗ��ł́A����͓�d�̈Ӗ��� "going home"�q�A���r�̉f��Ȃ̂ł���B

2018�N10��29��

�W���[�W�E�L���[�J�[�w�킪���q�A�G�h���[�h�x (Edward, my son, 1949) ������

�f���B�b�h�E���o�[�g�E�~�b�`�F���w�A���_�[�E�U�E�V���o�[���C�N�x ����½

���@�����[�E�h���[�b���w�֒f�̃G�`���[�h�@�}���O���b�g�ƃW�����A���x (Marguerite et Julien, 2015) ����

�W���[�W�E�L���[�J�[�wHer Cardboard Lover�x(1942) ����

�N���X�`�������W���b�N�w�H��x (Un revenant, 1946)��½

�W���[�W�E�L���[�J�[�͂��܂��ɖ��m�̍�Ƃł���ƌ����Ă����B�ނɂ͔�]�Ƃ�����Ȃ��Ζ�������Ă��錆�삪�܂��܂��R�قǂ���B�wThe Marrying Kind�x�w���̊�x�w�`���b�v�}���x�ȂǂȂǁB�����āA���́w���q�A�G�h���[�h�x������Ȍ���̈�ł���Ǝ��͎v���B�����Ƃ��A��ʂɂ́A���̍�i���قƂ�Ǖ]������Ă��炸�A����t�����X�̉f��{�ɂ́u�����炭�L���[�J�[���B�����ł��ł��̈�����i�v�Ƃ���������Ă���B�L���[�J�[�ɂ͂悭���邱�Ƃ����A�`���̐��������������ŁA������Y�Ȃ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂����ɕ����邾�낤�B�������A����͂��̍�i���f��I�łȂ����Ƃ������������Ӗ����Ȃ��i�L���[�J�[�ɂ����鉉���Ɖf��̊W�ɂ��Ă͈�x��������ƍl���Ă݂����Ǝv���Ă���j�B�X�y���T�[�E�g���C�V�[�ƃf�{���E�J�[�̊Ԃɑ��q�G�h���[�h���a������Ƃ��납��f��͎n�܂�A�v�w�̊W������Ɍ����ƂȂ��Ă䂭���܂��f��͕`���Ă䂭�̂����A��ɘb��̒��S�ɂ��鑧�q�G�h���[�h�i��������i�̃^�C�g���ł�����j���A�ŏ��̐Ԃ�V����������ƁA���ɍŌ�܂ň�x�Ƃ��ĉ�ʂɓo�ꂵ�Ȃ��Ƃ����̂��a�V���i�w�������x�ɂ�����j���v�����̑��݂��v���o�����鉉�o�j�B�������A����������炭���Ƃ̋Y�Ȃ̂Ƃ���Ȃ̂��낤�B�w���{�x�̎�l�����������v���o�����邱�̉f��̃X�y���T�[�E�g���C�V�[�́A�Ȃɂ��Ɏ��߂��ꂽ�悤�ɐ����Ă���j�������Ă��āA���ς�炸�f���炵���B�����A�Ȗ��̃f�{���E�J�[�̔��������Ȃ��Ă���̘V�����C�N�͂������������Ă��āA�ޏ��̉��Z���㔼������Ƃ킴�Ƃ炵�����ڗ��B

�������L���[�J�[�́wHer Cardboard Lover�x�́A�w�킪���q�A�G�h���[�h�x�Ƃ͑ΏƓI�Ȍy�������R���f�B�[�Ȃ̂����A�ʔ����Ƃ������͊��m�ƌĂԂׂ���i�ŁA�����A���܂��S�̊������Ȃ������������}�ȓ��e�Ɏv�����B�Ƃ͂����A�����͂������ɃL���[�J�[��i���������āA���ڂ��ׂ��_�͏��Ȃ��Ȃ��B���Ƃ��A�U�̗��l (cardborad lover) �ł��郍�o�[�g�E�e�C���[������ǂ��o�����m�[�}�E�V�A���[���A�x�b�h�̏ォ�炷�����܃W���[�W�E�T���_�[�X�ɒ��d�b����i���͓d�b�ɏo�Ă����̂͐��F��ς��Ă������o�[�g�E�e�C���[���������Ƃ���ŕ�����̂����j�l�q�ő����������ʂȂǂ́A���b�Z���[�j�́u�l�Ԃ̐��v�i�w�A���[���x��P�b�j�������v���o������������B������Y�Ȃ�����ł��邾�낤���Ƃ͉f������Ă��邤���Ɏ@���������B��Œ��ׂĂ݂���A�������삪�T�C�����g����Ƀ��o�[�g�E�y�E���I�i�[�h�ēɂ���Ĉ�x�f�扻����Ă����i������̂ق��� IMDb �ł̕]���͈��|�I�ɍ����j�B���Ȃ݂ɁA���̉f��̓m�[�}�E�V�A���[���Ō�ɏo��������i�ł�����i1983�N�Ɏ�������܂ŁA�f��E����͊��S�Ɉ��ނ��Ă����悤���j�B

�w�A���_�[�E�U�E�V���o�[���C�N�x�ɂ��ẮA�l�^�o���ɂȂ肻���Ȃ̂ł��܂���Ȃ��ł����B�O���Ɋւ��ẮA���̊ē̍ō�����ł͂Ȃ����Ǝv���Ȃ��猩�Ă����̂����A�㔼�A�b�����܂�ɂ��r�����m�ɂȂ��Ă������ɂ́A���҂����قlj����ꏊ�ɂ܂ŘA��čs���Ă��ꂸ�A�ĊO���}�Ȓ��n�_�ɂ��ǂ蒅�����̂ŁA�����A�����������肵���B�Ƃ͂����A���X�̉f��l�^�́A�f��D���ł������قǁA�y���܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��B���łɑ����̔M���I�ȃt�@�����W�߂Ă����i�ł��邵�A�܂������ɂȂ��Ă��Ȃ����͐�����ł�����Ɍ��ɍs���Ă������������B

�w�֒f�̃G�`���[�h�@�}���O���b�g�ƃW�����A���x (Marguerite et Julien, 2015) �́A17���I�ɋߐe�����Ɗ��ʂ̂��߂ɏ��Y���ꂽ�M���K���̌Z���A�����@���Ƃ̃W�����A���ƃ}���O���b�g��`�����f��ł���B1970�N��ɃW�����E�O�����I�\���t�����\���E�g�����t�H�[�̂��߂ɏ������r�{�����ɂȂ��Ă���B�ǂ��̃��r���[�T�C�g�ł������ݒႢ�_�����t�����Ă��邪�A����ȂɈ����f�悾�Ƃ͎v��Ȃ������B�ǎ��@�̕ە�i�H�j���n�߁A�����̌����o�ꂳ���Ă���̂́A���̃h���}�����Ƃ��b�̂悤�Ȑ_�b�I�����ɍ��߂邽�߂�������Ȃ����A���S�ɐ������Ă���Ƃ͌����Ȃ��B�Ƃ�����A���̂悤�Ȗ�S�I�Ȏ��݂��Ƃ���ǂ���Ɍ�����̂����ڂ��i����̃x�[�X�ɂȂ��Ă���̂�17���I�Ɏ��ۂɋN�������������A�f��̓t�@�[�X�g�J�b�g����w���R�v�^�[����ʂ�����A����̕���Ƃ��ċr�F���Ă���B�����Ď�������낳����悤�ȍ���������Ă���̂��A���̌��̎��݂Ɩ����ł͂���܂��j�B�����s�̖��ɂ��ɌZ���͓��ǂɂ���đ������A���Y��鍐�����B�ӂ��肪�w�����킹�̏�ԂŔn�ɏ悹���ď��Y��ւƘA��čs������ʂ����āA�����A���̊ē͍a���́w�ߏ�����x����肽�������̂��ȂƔ[�������B

�w�H��x (Un revenant, 1946)�́A���}�l�X�N�ȕ���Ƃ����ɂ��t�����X�I�ȃZ���t�̉��V�A���C�E�W���[���F�A�W�����E�u���V���[���A���C�E�Z�j�F�Ȃǂ̖����Z�Ō�����A�t�����X�f��̓T�^�I�ȁu�ÓT�I����v�B�t�����X�̃I�[���h�E�t�@���ɂ͂₽��]���̍�����i�ł���B���������Â߂������͂��邪�A�����Ă�����Ȃ�Ɋy���߂�B

2018�N10��26��

�]���^���E�t�@�[�u���w��܂̕���x(Az ötö dik pecsét, 1976) ����½

�]���^���E�t�@�[�u���w�����[�E�S�[�E���E���h�x(Ko�Nrhinta, 1956) ����

2018�N10��12��

�w�f�B�A���[�O �f�����X/�S�_�[���S�Θb (DURAS/GODARD DIALOGUES) �x

�w�Ⴊ�X�N���[���ɂȂ�Ƃ� �[������ǂރh�D���[�Y�w�V�l�}�x �x

�w�t�����V�X�E�t�H�[�h�E�R�b�|���A�f������ ���C�u�E�V�l�}�A�����ĉf��̖����x

�ؑS ���F �w�X�N���[���̐����߂����Ă݂�\�\�N���m��Ȃ����{�f��̗��ʎj�x

�w�����C�J 2018�N9���� �����W=�_������ �\�wPASSION�x�w�n�b�s�[�A���[�x�w�Q�Ă��o�߂Ă��x�E�E�E�f��ēƂ����c�ׁx �\ ���b�N �|

�@���d�F�w�f��͂����ɂ��Ď��ʂ� ���f�I�f��j�̎��� �V���Łx �A�w�V�l�}�̋L�����u �V���� �P�s�{�x

���A�r�،[�q�A�R�^���A�������� �ق��w�W�����E�J�[�y���^�[ �ǖ{�x

2018�N10��10��

�}�C�P���E���W���X�L�w�f�B�u�b�N�x(The Dybbuk, Der Dibuk, 1938) ������

���V�A�̍�Ƃr�E�A���X�L�������������̋Y�Ȃ��A�|�[�����h�̊ē̃}�C�P���E���W���X�L�i�Ƃ����ǂݕ��ł����̂��H�@Michal Waszynski�j���f�扻�������z�I��i�B �W���[�t�E�O���[���́w���@�C�I���������������N�x(Yidl mitn Fidl, 1936) �A�G�h�K�[�E�f�E�E���}�[�́w�̑����x�ƕ���ŁA�A�����J�Łi�����āA�����炭�͐��E�Łj�ł��q�b�g�����C�f�B�b�V����f��Ƃ�����B

"Dibuk" �Ƃ́A�u���l�̗�v���Ӗ�����C�f�B�b�V����ł���B�A���X�L�͍ŏ����V�A��Ō���̋Y�Ȃ������A�����炭�̓X�^�j�X���t�X�L�[�̃A�h���@�C�X���Ă�����C�f�B�b�V����ɖ|���B1920�N�ɏ������ꂽ���̋Y�Ȃ͂��̌㉽�x���㉉����Â��A�Ⴆ�A�V�h�j�[�E�����b�g��60�N��ɂ��̋Y�Ȃ��e���r�p�ɉ��o���Ă���B

�ē̃}�C�P���E���W���X�L�́A�|�[�����h�ōŏ��̃g�[�L�[�f����B�����ēƂ��Ēm����B��Ƀ����V�����̃X�^�W�I���ŎB�e����A���P�́w���@�C�I���������������N�x�ȂǂƓ��������g��ꂽ�B

�����A��{�̉f���i�Ƃ��Ă͂����܂Ŗʔ����͂Ȃ��B���̖�������i���A���E���ɎU������v�����g�����Ԃ������Ă����W�߁A�L���C�ȏ�ԂŏC������A�I���W�i����125���ɂ��Ɩ�10���Ɣ��钷���ɂ܂ŏ�f���Ԃ����ꂽ�̂͊��������肾���A2���ԋ߂����̒��������̍�i�����������ދ��Ȃ��̂ɂ��Ă��邱�Ƃ��m���ł���B�������A���̉f�悪�A���j�E�����w�I�ɁA���܂���ނ̂Ȃ��h�L�������g�ł��葱���Ă��邱�Ƃ͒N�ɂ��ے�ł��Ȃ����낤�B�����ɂ́A�i�`�ɂ���Đ�ł������钼�O�̓����[���b�p�̃C�f�B�b�V���̕��������݂����Ă���̂ł���B

�����O�V���b�g�ŎB��ꂽ�c�ɂ̈�{���ɁA�ӂ���ƈ�l�̒j������A���������ɂ܂��ӂ���Ə����Ă䂭�V�[������f��͎n�܂�B�߂��̃��_���̑��i�V���g�e���j�ŁA�e�F���m�̓�l�̒j���A�Ԃ��Ȃ����܂�鎩�������̎q�����������j�̎q�Ə��̎q�������Ȃ�A�ӂ�������������鐾����_�ɗ��āA���r�ɂ��̂��Ƃ�`���悤�Ƃ��Ă����B�`���ɓ�������Ă�����̒j�i�H�쁁���b�Z���W���[�H�j���ˑR�����Ɍ���A�Ȃ����ӂ��肪���̐����𗧂Ă�̂��ז����悤�Ƃ���B�������ނ�́A�܂����܂�ʌ݂��̎q�ǂ����������������鐾���𗧂ĂĂ��܂��B�₪�Ăӂ���Ɏq�������܂�邪�A����̒j�̍Ȃ͖��i���i�j���o�Y���������ɖ��𗎂Ƃ��A�����ЂƂ�̒j���Ȃ����q�i�n�i���j���o�Y�����ʂɋ삯����r��A�D�̏�Ŗ��𗎂Ƃ��B

���������i�͔N���̖��ɐ������Ă���B�����ɁA�����ԕ��Q���Ă����n�i�������ɋA���Ă��A�ӂ���́A���肪�N�����C���t���Ȃ��܂܁A�����܂��䂩�ꍇ���B�������A���i���������̑��q�ƌ��������悤�Ƃ��Ă��镃�e�́A�n�i�����e�F�̑��q���Ƃ͋C�Â����A�n�R�w���̔ނ����i������������B�n�i���͈������Ăяo���Ă܂ŁA���i�� �ʂ̒j�ƌ�������̂�j�~���悤�Ƃ��邪�A���悢��ޏ��̌��������܂�ƁA��]���Ď���ł��܂��B

���i�̕��e�́A�n�i�����e�F�̑��q���������ƁA���ʓI�ɁA�݂��̎q�����m������������Ƃ����e�F�Ƃ̐�����j���Ă��܂������Ƃ�m�邪�A�����łɒx���B ���i���n�i���̎��ɑł����ނ��A�ޏ��Ƌ������̑��q�Ƃ̌������̏����͒W�X�Ɛi�߂��Ă䂭�B�������A�������̓��A��n�ɕ�e�̗���}���ɍs�������i�́A�n�i���̗�܂ŘA��A���Ă��܂��B����̗x��Ŋ[���̉��ʂ����Ԃ����j�Ɨx�������i�́A���ꂪ�n�i���̗�ł��邱�Ƃ�m��ƁA�ނ������̐g�̂̒��Ɏ����B

�������āA���i�͎��҂̗�i�f�B�u���N�j�ɜ߈˂���Ă��܂��B�����āA���r�ɂ�鈫�������̋V�����������A �ޏ����Ԃ��Ȃ����₦��B

��n�A�H��A�����߂��A�G�N�\�V�Y���c�c�B������������S�Ȃ�z���[�Ƃ��ĉf�扻���邱�Ƃ��ł����낤�B�������A���̉f��̕��͋C�̓z���[�f�悩��͒������B���̉f��̐��E�ł́A���͂����P�ɉЁX��������ׂ����̂ł͂Ȃ��Ƃ����_���A���̍�i���z���[�Ƃ͌���I�ɉ������Ă���B�����ł́A���Ǝ��A���Ƒ��̋��E�́A�f�悪�n�܂����u�Ԃ���B���ɂڂ₯�Ă���̂��B�N���C�}�b�N�X�̈����P���̃V�[�����A�w�G�N�\�V�X�g�x�̑P�ƈ��������đ��e��邱�Ƃ̂Ȃ��Η��������}�j���I���E�Ƃ͂܂�ňَ��̂��̂�����������B���邢�́A���j���@�[�T���E�z���[���́A�k���̃T�C�����g�f��ɋ߂����͋C������Ƃ����������B

���̊�Ȑ��E�̂Ȃ��ŌJ��L�����郉�u�E���}���X�́A���̐_��I�E�����R�I�ȕ`�ʂɂ���ċ����[�������łȂ��A���̉f�悪�`���Ɠ����ɂ��̂Ȃ��ɒu����Ă�������j�I�����ɂ���Ă�����łB����̕���ƂȂ鑺�̒ʂ�̐^�ɂ́A���S�N�O�̃|�O�����i���_���l�s�E�j�ɂ���ĎE���ꂽ���l�����̕���u����Ă���i��ʐ^�j�B�����āA���̉f�悪�B��ꂽ30�N��̃|�[�����h�ɂ����Ă��A���_���l�͂�������炸���Q���ꑱ���Ă����̂ł���A���̉f�悪�B��ꂽ���N�ɂ́A�i�`�X�ɂ�郆�_���l�s�E���n�܂邱�Ƃ���X�͒m���Ă���B���������ƁA���̉f��ŗ��l���������������҂̂ӂ���́A�������ł��������Ă������l���m�ŁA�i�`���|�[�����h�ɐN�U�������A���܂��܃A�����J�ɂ��āA�̍��ɋA��D�ɋ��R���x�ꂽ���߂Ɏ��e�������Ƃꂽ�̂������B

���_������C�f�B�b�V���̕����A���邢�͓����̓��A�W�A�̐����E�����I�ȏ��m��Ȃ�����Ԃ��ł��Ȃ����������̉f��ɂ͑��X����ɈႢ�Ȃ��B�������A�����ɉf��I�Ɍ��Ă��A�����[���_�͂��낢�날��B�Ƃ�킯�A���i�̌������V�[���ɂ�����h�C�c�\����`�I�ƌ����Ă��悩�낤�`�ʂɂ͋��������B

����ꂪ���邱�Ƃ̂ł���C�f�B�b�V���f��͂܂��܂����������Ă���B�������A�����{���������ł��A�Ⴆ�A�E���}�[�̃C�f�B�b�V���f���P�ɍ�Ǝ�`�I�Ȋϓ_���炾���łȂ��A�����ƍL���������瑊�Ή����邽�߂̃q���g���������B����Ă���B�Ƃɂ������ɂ��A���ɋ����[���A�܂��M�d�ȍ�i�ł���B�K���B

2018�N10��1��

���T���ɔ������_�ˉf�掑���ق̍u���̏����ŁA���悢��]�T���Ȃ��Ȃ��Ă����B

�R�����g�������Ă��鎞�Ԃ��Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠�����ŋߌ��Ĉ�ۂɎc�����^�C�g����������ׂĂ����B

�x���i���h�E�x���g���b�`�w�ÎE�̃I�y���x(Strategia del ragno, 1970) ������½

�}�b�N�X�E�I�t�����X�w�E�F���e���̏��x(Le roman de Werther, 1938)

������

�}�����E�J���~�b�c�w�����ł͂Ȃ��ꏊ�Ŏ����ԁx(Septs jours ailleurs) ����½

�}�b�N�X�E�I�t�����X�w�D�����G�x(La tendre ennemie, 1936) ����½

�N���[�h�E�V���u�����ق��w�t�@���g�}�x(Fanto^mas, 1980) ����

�G���C���E���C�w�ӂ��莩�g�x(The Heartbreak Kid, 1972) ����

���I�E�}�b�P���[�w�߂���Ȃ����x(The Belle of the Nineties, 1932) ����

�}�b�N�X�E�I�t�����X�w�������l�x (<��>

Lachende erben, 1933) ��½

�}�b�N�X�E�I�t�����X�w������B�e���x(

<��> Die verliebte Firma, 1932) ��

2018�N9��27��

�n�[�o�[�h�EJ�E�o�C�o�[�}���w�n�̉��x (Salt of the Earth, 1953) ����

�}�[�N�E���u�\���w�t����x (Peyton Place, 1957) ��½

�W�����A���E�f�����B���B�G�w�n�̉ʂĂ��s���x (La bandera, 1935) ��½

�}�[�N�E���u�\���w�t����x�́A�A�����J�ł̓t�@�~���[�E�����h���}�̖���Ƃ��Ĕ��ɗL���Ȃ̂����A���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�c���̎l�G���f���o���`���̃V�[�N�G���X���n�߁A���ܑ}������镗�i�V���b�g�ɂ̓n�b�Ƃ������邵�A�J���[��i�ł���Ȃ���[���e�̗����鎺���B�e�̏d�����͂ǂ��ƂȂ��_�O���X�E�T�[�N��i���v���o�����i���i�E�^�[�i�[������̂ЂƂ�Ȃ̂łȂ����炾�j�A���̎���̃n���E�b�h�̉f��͂��������ґȂƎv���B�������A�Q���Ԕ������f���Ԃ̒��ɂ���ł����ƌ����قǁA�Ƒ���w�Z��n��Љ�̗l�X�Ȗ����l�ߍ��݁A�Ō�͎E�l�����܂ŋN������ɂ́A�h���}�͏I�n��ёS�R����オ��Ȃ��B�퍐�̖�����m��ؐl���A�퍐����ɂ���Ĕ������ւ����A�퍐������ɒǂ��l�߂��Ă����Ō�̍ٔ��V�[���Ȃǂ́A�W�����E�t�H�[�h�́w�v���[�X�g�����x�̍Ō�̍ٔ������Ǝ����悤�Șb�������Ă���̂����A������ނ������Ȃ���ǂ����Ă���������オ����ɍ�������̂��낤���B

�f�����B���B�G�́w�n�̉ʂĂ��䂭�x�́A���ł����{�̃I�[���h�t�@���ɂ͐l�C������A�t�����X�{���ł��]���������B�`���́A���A���ł���Ȃ���ǂ����c�p���̃Z�b�g����ՃJ�������Ȃ߂�悤�ɎB���Ă䂭�V���b�g�ɂ́A���̎���̃t�����X�f��̉��y������i�킽���͂��̎���̃t�����X�f��̃p���̃~�j�`���A�Z�b�g�����܂�Ȃ��D���Ȃ̂��j�B�E�l��Ƃ�������̃W�����E�M���o�����r������o�Ă�������ɁA�����ς炢�̏��ɕ߂܂�A�Ȃ�Ƃ����U��قǂ��ė������������ƁA�������ɕt�������ɋC�Â��āu����I�v�i"du sang" �f���E�T���j�Ƌ��ԂƁA���̔w��̓��H�W���ɉ����ăJ�������p���E�A�b�v���A�u�T���E���@���T���ʂ�v�i"Rue St. Vincent"�@�����E�T���E���@���T���j�Ə����ꂽ�p�l�����f���o���B���̌��t�ƒʂ�̖��O�����ɉC��ł��邱�ƂɂȂ�������v�������A�v�킸���҂����܂�̂����A����ɕ��䂪�o���Z���i�Ɉڂ��Ă���́A�t�����X�I�ȁA���܂�ɂ��t�����X�I�ȃ��}�l�X�N�ȕ��ꂪ�ǂ��ɂ��@�ɂ��A�ދ��Ŏd�����Ȃ������B�M���o���ɂ܂Ƃ����ӎU�L���j�������Ă��郍�x�[���E���E���B�K���i�Z���[�k�̏����ɂ��o�ꂷ��o�D�j���A�Ō�ɃM���o���ƂƂ��ɊO�l�����Ƃ��Ď��̉����ɉ����A����ڑO�ɓ�l�̊W���h�G����F�ւƕς��Ƃ�����������������͂ɂ�����B�������A���̉f��́A���E���B�K���o����̂Ȃ��ōł���ۓI�Ȉ�{�ƌ����Ă��������낤�B�ԈႢ�Ȃ��ނ̑�\��̈�ł���B��юp�̃s�G�[���E���m���[���̑��݊������̑ދ��ȍ�i�������~���Ă��邱�Ƃ��t�������Ă����B

�u���b�N���X�g�ɖ��O������Ă����ēn�[�o�[�h�EJ�E�o�C�o�[�}���i�r�[�o�[�}������Ȃ��́H�j���ē����w�n�̉��x�́A��i���̂̏o���Ƃ������́A���j�I�ȏd�v���ɂ����Ă��̖��������Ƃǂ߂Ă����i�ƌ����Ă����B�v���Ƒf�l�̔o�D��D������č��ꂽ���̉f��́A���Z�����łȂ�������ʂɂ����đf�l�������������ڗ��B�Ƃ͂����A�����[���_�͑��X����B���L�V�R�ږ��ɑ��鍷�ʂ��A�Y�z�̃X�g���C�L��ʂ��ĕ`���Ă����ߒ��ŁA���͂ɒ�R���鑤�̒��ɂ��W�F���_�[�ɂ�鍷�ʂ����݂��邱�Ƃ��яオ�点�Ă����Ƃ���́A�����Ă�������Ɩʔ����B�Ƃɂ������ɂ��A���͂ɒ�R����҂�����`�����Ƃ����҂����̐������́A���̑f�p�ȍ앗����`����Ă���B���̍�i�̓t�����X�ł��i���Ȃ��Ƃ����J�����́j�]���������A1955�N�́u�J�C�G�E�f���E�V�l�}�v�x�X�g�e����14�ʂɑI��Ă���B�S�_�[�����Ƃ����肱�̍�i�̖��O���o�����Ƃ�����̂����A����́A�ނ̂����u�����f��v�ɑ��āA�ӂ��̈Ӗ��ł̐����f��̑�\�I�Ȉ�{�Ƃ������Ƃ̂悤���B

2018�N9��27��

�_�ˉf�掑���ق̘A���u�����ڑO�ɔ����Ă����̂ŁA�Ȃ��Ȃ��X�V���Ă���]�T�������B

�Ƃ肠�����A�ŋߌ������ň�ۂɎc�����f�����Ă����B

�E�W�F�[�k�E�O���[���̐V��́A�l���𐳖ʂ����Ԃ���������炸�̃X�^�C���ł��܂�ς��͂Ȃ����A��}���[�i�}���A�j�̔����������āA�����̎��̕���T�����ɏo�����q���A����ƒm�炸�Ɏ����̒�W���[�t�i���Z�t�j�ɏo����āA�ނ�{���̕��Ƃ��Ď����Ƃ����A�����ɂȂ��炦���f�^�����ȕ��ꂪ�A�s�v�c�Ȑ����͂Ō���Ă��邱�Ƃɂ�����Ɗ��������B

68�N�̑����̂��Ȃ��ɎB��ꂽ�K�����̃h�L�������^���[�Z�ҁwActua 1�x�́A�h�L�������^���[�Ƃ͊��S�Ɍ�����Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����B�i���[�V�����̎g�����ȂǂɃS�_�[���̉e�����ۏo���B�������A�����������Ă��A�킽���͂��̍��̐L���K�����̍�i����ԍD�����B

�p����Ɏ�҂����̏W�c�ɂ��e��������W�X�ƕ`�����{�l���́w�m�N�`�����}�x�́A�K�X�E���@���E�T���g�́w�G���t�@���g�x���v���o���������鎞�Ԏ��������������ҏW���A�b���킩��ɂ������Ă��邾���ł��܂萬�����Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ��̂����A�]�v�Ȑ�������ؔr���āA����������ʂ̘A�������Ō����Ă䂭���f�B�J���ȃX�^�C���ɂ́A���Ȃ��炸�f��I�ȋ������o�����B

�������Ȃ�ƌ����Ă��A�ŋ߈�Ԋ��������̂́A���\�N�Ԃ�Ɍ��������o�[�g�E���C�m���Y�́w�V���[�L�[�Y�E�}�V�[���x���B�ނ������Y���P���N�����������J�߂Ă���̂�ǂ�ŁA�x���ꂽ�Ǝv���Ă݂Ă݂���{���ɖʔ����������Ƃ͊o���Ă���̂����A����Ȃɂ������炳�܂Ƀv���~���W���[�́w���[���E�l�����x�������D�ق��ăA�N�V�����f��ɓ]��������i�������Ƃ́B�v���Ԃ�Ɍ������Ă݂Ăт����肵���B�E�B���A���E�t���C�J�[�B�e�ɂ��`���g���X�g�̋�B�ɉ��y�����Ԃ���̂����Ă��邾���łȂ������Ă���B����������B�ŏI���f��A�C�[�X�g�E�b�h���Ō�ɂ��܂茩�Ȃ��Ȃ����C������i�C�[�X�g�E�b�h���g�����Ȃ��Ȃ������j�B�o�[�g�E���C�m���Y�ɍ����B

2018�N9��27��

�E�B���A���E�f�B�^�[���w���u���^�[�x(Love Letters, 1944) ������

��ʂɂ͂����܂ŕ]����������i�ł͂Ȃ��B���̐��ɂ͂킽���̌l�I�Ȏv�����ꂪ�����ɓ����Ă���B�Ȃ��������܂������ł��Ȃ��̂����A�킽���͂��̉f�悪�ƂĂ��D���Ȃ̂��B

�u���u���^�[�v�Ƃ����^�C�g���͔��Ƀ��}���`�b�N�ł��邪�A�f��̓��e�͂�������z���������̂Ƃ͂���������������Ă���B�t�����X�ł̌��J�^�C�g���u�R�̏d���v(Le poid d'un mensonge) �̂ق����A���̍�i�̏d�X�������͋C�𐳂����`���Ă���ƌ����悤�B

���풆�A�W���[�t�E�R�b�g���������l���A�����́A�����ŕ��˂̂Ȃ��F�l�ɗ��܂�āA ���̗F�l�̖��O�ŁA���鏗���Ɖ��x���莆�̂���������B�ނ͂������A���̗F�l�����ɂ͉�������Ƃ��Ȃ��B���͎莆�̑���ɋ����䂩��Ă��邪�A�A�������������莆���A�ނ̗F�l�����������̂Ǝv������ł���B�A�����ɂ͗��l������̂����A�ނ��A�莆�̂�����ʂ��āA���̖��m�̏����ɐ[���Ƃ���ŐS���ʂ��Ă���̂������Ă����c�c�B

����̃x�[�X�ɂȂ��Ă���̂́A�����܂ł��Ȃ��A�G�h�����E���X�^���́w�V���m�E�h�E�x���W�����b�N�x�ł���B �������A���̕���͂�������v���������Ȃ��W�J��������B

�F�l�Ƃ͂��������ɂȂ����܂܁A�A�����͐��ɕ����B�₪�ĕ������ċA���Ă����Ƃ��A�ނ͗F�l�����ʑ���̏��ɉ�ɂ䂫�A�₪�Ĕޏ��ƌ����������ƁA�����Ē��Ȃ����ĖS���Ȃ������Ƃ�m��B

���炭���āA�A�����͒m�l�̃p�[�e�B�ň�l�̏����i�W�F�j�t�@�[�E�W���[���Y�j�ɏo��A�����܂��e�����Ȃ�B���̖��O�́A��̕��ʑ���̏����Ƃ͑S�R�ʂ̖��O�������B�₪�Ĕނ́A�F�l�����͍Ȃɂ���ĎE���ꂽ���ƁA�ޏ��͂��̎������V���b�N�ł��̎��̋L�����A�����̖��O���Y��Ă��邱�Ƃ��A�����āA�p�[�e�B�ŏo������������́A���̏��ł��邱�Ƃ�m��B

���ׂĂ�m������ŃA�����͔ޏ��ƌ�������B�ꌩ�K���Ȑ������������A���������L���͏��̍K���ɈÂ��e�𗎂Ƃ��B�ޏ��́A�X�֔z�B���莆���^��ł��邽�тɂ킯���Ȃ������邪�A���̗��R���킩��Ȃ��B

�A�����������Ǝv�������Ă����������ɂ��邱�Ƃ��A���̋C�����肾�����B���̏��Ƃ́A�ނ����ʂ��Ă�������A���Ȃ킿�ޏ����g�̂��Ƃł���̂����A�ޏ������̂��Ƃ�m��A�V���b�N�Ŋ��܂킵���L�����h��A�ň��̏ꍇ�A�������Ă��܂���������Ȃ��̂��c�c�B

�`���[���Y�E���B�_�[���wBlind Alley�x �ɂ��ď������Ƃ��ɂӂꂽ�悤�ɁA30�N��̏I���ɂ̓n���E�b�h�͂��łɉf��ɐ��_���͂�������n�߂Ă����B�w���u���^�[�x���B��ꂽ1945�N�́A�q�b�`�R�b�N�́w�������|�x��W�����E�u���[���́w��ɂ̒��ׁx�����\���ꂽ�N�ł�����B���̍��A�L���̌�������ɂ������_���͂����Ƃ���f�悪����ɎB����悤�ɂȂ��Ă����̂������B���́A�f�B�^�[���́w���u���^�[�x�́A������������̒��Ɉʒu�Â�����ׂ���i�Ȃ̂ł���B

�����Ƃ��A���̍�i�ɂ͐��_���͈���o�Ă��Ȃ���A�����炳�܂Ȗ��̃V�[�����Ȃ��B������A�s���Ƃ��Ȃ��l�����邩���m��Ȃ����A�����Ă����L�������߂����ƂŐl�������_�̈�������߂��Ƃ����Ӗ��ł́A�w���u���^�[�x�́w�������|�x�Ɠ��������`�����f��Ȃ̂ł���B

�������ɁA ���̐��_���͂̃��J�j�Y�������̉f������������}���I�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�������A�����ł���Ȃ���قȂ��l�̐l���̎��ȓ��ꐫ�ƈ����߂���e�[�}�́A�w�i���C�u�x��w�߂܂��x�A���邢�͍ŋ߂ł��_������́w�Q�Ă��o�߂Ă��x�Ƃ�������i�ł��`���ꂽ���̂ł���A�킽���͂�����������ɏo��Ƃ����߂܂��̂���悤�Ȋ��o���o���Ă��܂��̂��B

����ɂ́A���̕��ꂪ�莆�Ƃ����A�C�e����ʂ��Č���Ă��邱�Ƃ��A�킽�������̉f���Έ�����v���̈�ł��邱�Ƃ͂��������B�u���ȏ����v�Ƃ������̂����݂���悤�ɁA�u���ȉf��v�Ƃł������ׂ����̂����݂���B�w�����̏��x(The Letter)�A�w�O�l�̍Ȃւ̎莆�x�A�w�Y�ꂶ�̖ʉe�x�c�c�B�킽���͂��������莆��ʂ��Č����f��ɂȂ����䂩��Ă��܂��̂��i�Ƃ�킯�A�w�Y�ꂶ�̖ʉe�x�̂悤�ɂ����ɏ����̐����d�˂���f��Ɂj�B����ȁu���ȉf��v�̒��ŁA���̍�i�̓x�X�g�Ƃ͌���Ȃ��܂ł��A���Ƀ��j�[�N�Ȉʒu���߂Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

2018�N9��6��

�t�����N�E�c�E�M�����C�w���߂���R���܂Łx(From Noon Till Three, 1976) ����

�t�����N�E�c�E�M�����C�����g�̏������f�扻�����J���g�������B

�u�B�e�����V�A���E�o���[�h�v�Ƃ��������Ɉ�u�S��邪�A�^�C�g���E�o�b�N�ɉf���o����邢���ɂ���蕨�߂��������̒���ڂɂ��������ŁA���̋C�������ނ��͂��߂�B�������A �f�悪�i��ł䂭�ɘA��āA�������Ƃ͖�����Ŏ��͐������̘g�g�݂��肽�����̉��Ί쌀�Ƃł��ĂԂׂ����̉f��̓��e�ɂ́A���̍�蕨�߂����Z�b�g�͂Ђ���Ƃ��Ď����킵�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�����ɂ��Z�b�g�R�Ƃ������̍�蕨�߂������̑�ʂ���A�n�ɏ�����S�l�̋������i��ł䂫�A��s���P����ʂ���f��͎n�܂�̂����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�ʂ�͂��납��s�̒��ɂ��l���N�����Ȃ��B�ނ�͂��Ƃ����X�Ƌ�s�̋��ɂ�������D�����Ƃɐ�������B���������������낤�Ƃ������A�ނ�͎���������������Ƃ��납�烉�C�t���ő_���Ă��邱�ƂɋC�Â��B�l����������~�蒍���e�e�̉J�B���������ׂ͈��p���Ȃ��S���|����Ă��܂��c�c�B

�������A���͂���́A�����c�̂ЂƂ�O���n���E�h�[�V�[�i�`���[���Y�E�u�����\���j���������ɉ߂��Ȃ������B���̂����ɂ��l��H�����n�܂�����炵�āA���̉f�悪�I�[�\�h�b�N�X�Ȑ������ł͂Ȃ��A��Ȃ���Ȃ�����f��ł��邱�Ƃ�\��������B

���߁B�S�l�͂��悢��{���ɒ��ɋ�s���P���ɂ䂭�B�������O���n���̏�����n���r���œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�ނ������r��ɂۂ�Ƃ���ꌬ�ƂŁA���Ԃ��������I���ċA���Ă���̂�҂��ƂɂȂ�B���B�N�g���A�����n���ȓ������{���ꂽ���̊قɂ͎Ⴂ���S�l���ЂƂ肾���ŏZ��ł���B�ޏ��͍ŏ������́A�S���Ȃ����v�ɑ��Ē�i�𐾂��A�u�����\���̗U�f�ɒ�R���Ă݂��邪�A�₪�ē�l�͂����܂������ɂȂ�B�������R���ɂȂ�����c�̒��Ԃ��A���Ă���i���ꂪ�u���߂���R���܂Łv�Ƃ����^�C�g���̈Ӗ����j�B

�������Ȃ�Ό�����ɂȂ�͂��̋�s�����̏�ʂ���،����邱�ƂȂ��A�f��́A���̂킸���R���Ԃ̊ԂɃO���n���Ɩ��S�l�̊W���e���Ȃ��̂ƂȂ��Ă䂭�l�q���Ђ�����R�~�J���ɕ`���Ă䂭�B�����A���̉f�悪�{���Ƀ��j�[�N�ȓW�J��������͎̂��͂������炾�B

�����͎��s�ɏI���A���Ԃ͑S���߂܂��Ĕ����ɂ���邱�ƂɂȂ����Ƃ����m�点������B�O���n���͓��S�z�b�Ƃ��邪�A���ɒj�C�������関�S�l�ɂ�������Ē��Ԃ������ɍs�����ۂɁi�����ɍs���ӂ�����������Ȃ̂����j�A�ǐՒc�Ɍ������ĎE����Ă��܂��B���������́A�E���ꂽ�̂̓O���n���̐g����ɂ��ꂽ�j�ŁA�O���n�����g�͐����Ă����B�����A�g����ɂȂ��ĎE���ꂽ�j�����\�t���������߂ɁA�O���n���͂��̍߂����Ԃ��ē�������Ă��܂��B

����Ȃ��ƂƂ͂�m�炸�A���S�l�͈�����O���n��������ł��܂����Ǝv�����ށB�ޏ��́A�����ɑ̂������Ƃ��čŏ��͒��̏Z�������ɕ̂܂�A���܂�邪�A�O���n���Ƃ̂������R���Ԃ̗�����p���邱�ƂȂ����X�ƕ\������B�₪�ē�l�̕���͏����ɏ�����ăx�X�g�Z���[�ɂȂ�A���̌���Ŏŋ��ɉ�������悤�ɂ����Ȃ�B

���S�l�͍���ߌ��̃q���C���Ƃ��Ă��Ă͂₳��A�O���n�������ł͉p�Y�������B���S�l�̉Ƃ́A������ǂl�X���K��Ă���ό������ɂ����Ȃ��Ă���B

�����ɕ`���ꂽ��l�̎p�́A���S�l�̑z���͂̒��Ń��}���`�b�N�ɔ�������Ă��āA�O���n�����������������Ɣw�������n���T���Ȓj�ɕ`����Ă���̂����A���̐l�B�͂��ꂪ�^�����ƐM������ł��܂��Ă���B�����ŏ�����ǂO���n�����A�u�{���̃O���n���E�h�[�V�[�͂���Ȓj����Ȃ��v�ƌ����Ă��N�����Ď�荇��Ȃ�((�����̕����ǂގ�l���Ƃ����̂́A�w�h���E�L�z�[�e�x�̌�҂��v���o������B�t���[�́w�n���ւ̋t�P�x�ł��A��l���͎����̕��ꂪ�̂ɂȂ�A�ŋ��ɂȂ�̂�ڂɂ���̂������B))�B����ǂ��납�A�{���̃O���n����m���Ă��関�S�l�ł����A�����ɕ`���ꂽ�ނ̃C���[�W���^�����ƐM����悤�ɂȂ��Ă���B�S������o���O���n�����ڂ̑O�Ɍ���Ă��A�ޏ��́A�u�ނ͂����Ɣw�����������v�ƌ����āA�{�l���ƔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��̂��B

�悤�₭�A�ڂ̑O�ɂ���̂����͂��̃O���n�����Ƃ킩��ƁA�ޏ��͊�Ԃǂ��납�A�ނ������Ă��邱�Ƃ𐢊Ԃ��m��A�t�B�N�V�����ɕ`���ꂽ���������ꂪ�䖳���ɂȂ�ƌ����āA������~�����߂Ɏ��疽��f�̂ł���B�ЂƂ�c���ꂽ�O���n���́A���������{���̃O���n���E�h�[�V�[���Ɛ������ĉ�邪�A�ނ͎��Ǝv���Ă��邵�A�����ɕ`���ꂽ�O���n���Ƃ������ꂽ�p�̔ނ�N������ɂ��Ȃ��B�ނ����l��������Đ��_�a�@�ɓ������Ƃ���ʼnf��͏I����Ă���B

�����̂Ƃ���A���̐��������`���Ă���̂́A��s�����̃T�X�y���X�ł��A�A�E�g���[�̐����ł��A��������ł��Ȃ��A�u�������`���ƂȂ������́A�`�����������v�Ƃ����t�H�[�h�̐������w���o�e�B�E�o�����X���˂����j�x�̃e�[�[�Ȃ̂��B�����Ƃ��A���̉f��̓t�H�[�h�̐������Ƃ͒������B�ނ���A�悭�����v���b�g�����A���N�T���_�[�E�R���_�́w�h���E�t�@���x(34) �ȂǂƔ�r�����ق����L�v��������Ȃ��B

�ƂĂ������[����i�ł���B�����A�ʔ������ǂ��������A�ے�I�ɂȂ��Ă��܂��B��l�̒��S�l���ɕi���Ȃ��̂͂����Ƃ��āA�f�掩�̂ɕi���Ȃ��̂͂������Ȃ��̂��Ǝv�����A���̋����[����������ɂ������ăt�����N�E�M�����C�ē��݂��鉉�o���A�ǂ��܂ł��ʑ��I�ŁA�Ȃ�̂Ђ�߂����������Ȃ��B�Ⴆ�}���L�[�E�B�b�c�����̑�ނ��f��ɂ��Ă����Ȃ�A�ǂ�ȉf��ɂȂ��Ă������낤�B�����l����ƁA�c�O�łȂ�Ȃ��B

�v���_�N�V�����E�f�U�C�i�[�̃��o�[�g�E�N���b�g���[�V�[�́A�q�b�`�R�b�N�́w�T�C�R�x�ɂ��ւ�����l���ŁA�����v���Ă݂�ƁA���̉f��ɏo�Ă���ꌬ�Ƃɂ́w�T�C�R�x�̉��~�̖ʉe������B

2018�N9��2��

�t�B���E�J�[���\���w�M�����O��_���j�x(99 River Street) ������

�{�N�V���O�̎����̃V�[������n�܂�f��͏��Ȃ��Ȃ��B���������ȉf��̈���B

�����O�̏�œ�l�̃{�N�T�[���������p���`�̉��V���������Ă���B�p���`�����邽�тɋ������Ă܂������Ă�����A�i�E���T�[�B�₪�āA����̃{�N�T�[���Жڂ����A�����͏I���B�����܂ŁA�Ă����肱��́A���܂��ɍs���Ă��鎎�����f���o������ʂ��Ǝv���Č��Ă����̂����A�������Ă���i���[�V��������A����͂Ƃ����ɏI����Ă��܂������������v���C�������̂ɉ߂��Ȃ����Ƃɕs�ӂɋC�Â��B����́u���N�̖������v�Ƃ�������������TV�ԑg�̈��ʂ������̂��B�����A�J���������Ɉ����ƁA���܂܂Ō��Ă����V�[�������̓e���r�̃u���E���ǂ̂Ȃ��̉f���ł��������Ƃ��킩��B

�ڂɂ��Ă�����i���\�Ɍ��ꂽ�Ӗ��Ƃ͕ʂ̈Ӗ����B���Ă���B���̃I�[�v�j���O�͏ے��I���B�x���A����A�ӖځA����炪���̉f��ɒʒꂷ��e�[�}�ƂȂ��Ă������낤�B

�\�t�@�ɍ����Ă��̃e���r�ԑg��M�S�ɁA�Ƃ����������߂��ꂽ�悤�ɂɌ��Ă����l�̒j������B���̒j�����́A�����Ă��������̂Ȃ��ŕЖڂ����Ĕs�k�����j�ł���B�ނ͖ڂ̕����������Ń{�N�T�[������₽��A���܂ł͂����Ȃ��^�N�V�[�̉^�]������Ă���i�ނ��ڂ����Ă��邱�Ƃ́A���̉f��̃e�[�}���l����Ǝ��ɈӖ��[�����j�B�������A�ނ͉ߋ��̉h�������ł��Y��邱�Ƃ��ł����ɂ���B�ނ̋��~�ȍȂ́A�`�����s�I���ɂȂ�j�Ǝv���Č��������̂Ɏv�f���O��A�������炵�����̒j�̎p�ɃC���C��������肾�B���́A�ޏ��͕ʂ̒j�ƕs�ς��Ă���B���̒j�̓M�����O�ŁA��l�̓_�C���̋��D�����ł���B���������͂��܂��^�Ȃ����낤�B

���āA���{�N�T�[�̃^�N�V�[�^�]�肪�A�Ȃ̕s�ό����ڌ����Ă��܂����u�Ԃ��畨��͑傫�������n�߂�B�ނɂƂ��Ă̈����̖�̎n�܂�ł���B�J�b�Ƃ���ƂȂɂ����ł������킩��Ȃ��ނ́A�ȂƂ��̕s�ϑ���ɑ��ĎE�ӂɋ߂������̔O�������点��B�܂��ɂ��̎��A�ނ̒m�荇���̕ʂ̏�����������ς��Ĕނ̂Ƃ���ɂ���Ă���B���͑�������Ă��鎞�Ԃ��Ȃ��Ƃ����ނɏ��́A�u�l���E���Ă��܂����B�����Ăق����v�Ƃ����̂��c�c�B

���Ƃ����v��ʓW�J�B�������A������A�\�����̈Ӗ��Ƃ͕ʂ̈Ӗ����B���Ă��邱�Ƃ��₪�Ă킩�邾�낤�B�������A�܂����Ă��Ȃ��l�̂��߂ɂ��܂葽���̂��Ƃ͌��܂��B���ɂ悭�ł�������ŁA�ϋq�̓O�C�O�C�ƕ���Ɉ������荞�܂�Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ��������Ă����B

���������ƍߕ�����点����n�Y�������̃t�B���E�J�[���\����i�̒��ł��A�w���x�@�n�сx�Ȃǂƕ���ōō�����̈�{�ƌ����Ă������K���̌���ł���B�B��̕s���́A�w���̏��x�̃G���E���C���Y�̂悤�ɁA���邢�́w�����x�̃O���[�X�E�P���[�̂悤�ɁA�j�̖������ؖ����悤�Ǝ��Ɋ�Ȃ����܂œn���Ă݂��鏗�D�̗������_���̃C�������E�L�[�X���B�ޏ��Ƃ��Ă̓x�X�g�E���[�N�̈�ł��낤���A�l�I�ɂ͂ǂ��ɂ��D���ɂȂ�Ȃ����D�ŁA���ꂪ�ʂ̏��D��������ō��������̂ɂƏ����c�O�Ɏv���B

2018�N8��24��

�C���O�}�[���E�x���C�}���w���̂����炢�x(The Touch, 1971) ����

�A���g�j�I�[�j�Ɋ��悤�ȖM���������́u�U�E�^�b�`�v �̂ق�������݂�����B��x������@��Ȃ����炭�C�ɂȂ��Ă����x���C�}����i�̂ЂƂB�w�T�̎����x��w�p�x�̂悤�ɍ��܂ŕ����Ă����x���C�}���̃C���[�W�����߂����Ă����悤�ȍ�i��������Ɗ��҂��Ă����̂����A���������Ӗ��ł͂��������������肷����e�������B�����A���̈���ŁA�u�_�̕s�݁v��₤�[���ȁi���邢�͐[���Ԃ����j�����̃x���C�}���̐��E�Ƃ��A���̉f��͈قȂ��Ă���B�l�Ȃ̕s�ς�`���������h���}�I�A�Ƃ������\�[�v�I�y���I�Ȗ}�f�ȕ�����A�ꌩ�Ȃ�̍H�v���Ȃ����Č����Ă��邾���̂悤�Ɏv���邱�̉f��ɂ́A���_�▂�p�t�͂������o�ꂵ�Ȃ��B�x���C�}���̍�i�Ƃ��Ă͗�O�I�Ƃ����Ă����قǓ���̐��E��`������i���ƌ�����B

�w���̂����炢�x������܂ł̃x���C�}����i�Ƃ͈ꖡ�ς���Ă���̂ɂ́A���̉f�悪�A�����J�� ABC�s�N�`���[�Y�ɂ���Đ��삳�ꂽ���Ƃ����Ȃ��炸�ւ���Ă���ɂ������Ȃ��B�Ȃɂ� ABC�v���_�N�V�����͂��̔N�Ƀy�L���p�[�́w���̌��x�삵���肵�Ă����Ђł���A���̉f��̎剉�͂��́wM��A��S��H�x(69) �̃G���I�b�g�E�O�[���h�Ȃ̂�����A�����̃x���C�}���Ƃ͕��͋C�̈Ⴄ���̂ƂȂ��Ă��s�v�c�͂Ȃ����낤�i�����Ƃ��A�ŏ��̓O�[���h�ł͂Ȃ��A�_�X�e�B���E�z�t�}���Řb���i��ł����Ƃ������B�_�X�e�B���E�z�t�}���剉�̃x���C�}���f��I�@����͂ǂ�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂��낤���j�B

�x���C�}�����C�O���{�ʼnf����B��̂͂��ꂪ���߂Ăł��������ǂ����͒m��Ȃ����A�v���_�N�V�����Ƃ̊W���ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂����s�����B�������ނ����̏̂Ȃ��ŐV�����f��̌`��͍����Ă����̂͊m�����낤�B

�����͂����̃}�b�N�X�E�t�H���E�V�h�[�ƃr�r�E�A���f�V���[���B�V�h�[�ƃA���f�V���[���v�Ȃ̕��}�ȃu���W���A�ƒ�̒��a���A�ˑR���ꂽ�l�Êw�҃O�[���h�����������Ƃ������������B�G���I�b�g�E�O�[���h�ł͂����đ��v���낤���ƍŏ��͎v�������A�ӊO�ɂ���a���Ȃ��x���C�}���̐��E�Ɏ��܂��Ă����̂łт����肵���B

�m���ɁA�炵���Ȃ��x���C�}���f��ł͂��邪�A�J��Ԃ�����̃A�b�v�͂����̂悤�Ƀx���C�}���I�ȁu��̉f��v���`����Ă���i�Ƃ�킯�A��������������̕ǂ̌�����`�������钎�ɐH��ꂽ�}���A���̊�́A���̉f��̂����Ƃ���ۓI�ȏ�ʂł���A���̍�i�ɂ����鐔���Ȃ��@���I�ے�����тт���ʂł�����j�B�m���̂悤�Ɍ����ƒ���̂ĂĈ��l�̂��Ƃɑ���l�ȃA���f�V���[���̖����̂Ȃ��Ƃ͑ΏƓI�ɁA���ꂱ��Ǝv���Y�ރO���[�h���Ƃ����茩����j��I�ȏՓ��̔w��ɁA���e�̎��e���̌����e�𗎂Ƃ��Ă��邱�Ƃ������[���B

�w���̏������̂��ׂĂ����Ȃ����߂Ɂx(64) �A�w���ق̓��x(69) �ȂǂƓ������A�X���F���E�j�N���B�X�g�̎B�e�ɂ��C�[�X�g�}���E�J���[��i�B�ԁX��N�₩�ɑ������B�e�́A�w���̏������`�x�̐l�H�I�ȐF�ʂƂ͂܂������قȂ�i�`�������ȐF�ʂ�������B

2018�N8��19��

���J���h�E�t���[�_�w�_��̋R�m�x (Il cavaliere misterioso, 1948) ������

18���I�̃C�^���A��ɃW���R���E�J�T�m���@������`�������B�wDon Cesare di Bazan�x(42)�A�wAquila nera�x(46) �ɂÂ��ă��J���h�E�t���[�_���B�����R�X�`���[���E�v���C�̌��삾�B�@���d�F���^�x�X�g�e���̂Ȃ��ɂ��̍�i��E�э��܂��Ă���B

�J�T�m���@��������̂̓f�r���[�Ԃ��Ȃ����B�b�g���I�E�K�X�}���B���̉f�悪7�{�ڂ̏o���삾���A����܂ł͂قƂ�ǂ��e���������̂ŁA����͏��剉�ƌ����Ă�����i�������̂��낤�B���̉f��̃K�X�}���͒������N�[���Œj�O�Ȕ��j�q�������Ă���A���������{�i�I�ȃR�X�`���[���E�v���C�Ŋ�ɂ���̂����߂Ă������̂ŁA�܂�ŕʐl�Ɍ����邭�炢�V�N�Ɏv�����B

�u�_��̋R�m�v�Ƃ����^�C�g�����t���Ă��邪�A�t�@���^�W�[�v�f�͂��̉f��ɂ͊F���ƌ����Ă����B�u��̋R�m�v���炢�ɂ��Ă������ق������e�ɂ͋߂����낤�B

���V�A�̃G�J�`�F���[�i�i�G�J�e���[�i�j�Q���̉e������������I�A�d�Q�������E�ŁA���܂ꂽ�莆���܂������}�N�K�t�B���ɂ��āA���F�l�`�A�A�E�B�[���A�͂Ă̓T���N�g�y�e���u���O�܂ŌJ��L�����Ă䂭�_�C�i�~�b�N�Ȗ`�������́A���ɂ���R�ł��͂������A�l�X�Ȍ�����ɂ��ӂ�Ă��āA���X�g�̞��ɂ��ጴ�̒ǐՌ��܂ň�C�萬�Ɍ��������ŁA�����炵�̃J�T�m���@�i���͏���j�̂܂��ɂ͈�Ȃ���Ȃ����肻���Ȕ������������X�ƌ���A���Ȃ���R�X�`���[���E�v���C�Łu007�v�Ƃ������l�����悷��B

�P���ɂ��������ʔ����B���J���h�E�t���[�_��i�͎�ł���܂Ńz���[�n�̂��̂������Ă��Ȃ��������A���̃W�������̂��̂����������}���Ă������ق����ǂ��������B

2018�N8��14��

���o�[�g�E�V�I�h�}�N�w�n���[�f������̈����x

(The Strange Affair of Uncle Harry, 1945) ����½

�q�b�`�R�b�N�́w�^�f�̉e�x�̂悤�ȃX���[���^�E����ɂ����ƍ߂��̂ƈꉞ�͌������Ƃ��ł��邾�낤�B�����t�B�����E�m���[���ɂ����ނ�����i�ł���B�������A�V�I�h�}�N�����̑O��ɎB�����w���̏��x (44)�A�w�点��K�i�x (45)�A�w�Â����x (46)�A�w�E�l�ҁx (46) �Ȃǂƕ��ׂČ���Ȃ炱�̍�i�͂��������َ��ł���A������̂͌���������H������悤�ȋC�ɂȂ邩������Ȃ��B

�������閼�Ƃł���Ȃ���A�勰�Q�̂�����������č��Y�������A���ł͗��h�ȉ��~�������c���Ă���N�G���V�[�Ƃɂ́A�W���[�W�E�T���_�[�X�����钷�j�n���[�Ƃ���̓�l�̎o���̂R�l�������Z��ł���B�o�̃w�X�^�[�͖��S�l�ŁA�Ǝ��ɖZ�����A���e�̖����b�e�B�͂����������ׂȐ����𑗂��Ă���炵���B���̓�l��{�����߂ɁA�n���[�͕����H��ňߕ��̌^�����Ƃ����ƕ��Ɏ�����Ȃ��n���Ȏd�������Ă���B